千呼万唤始出来!

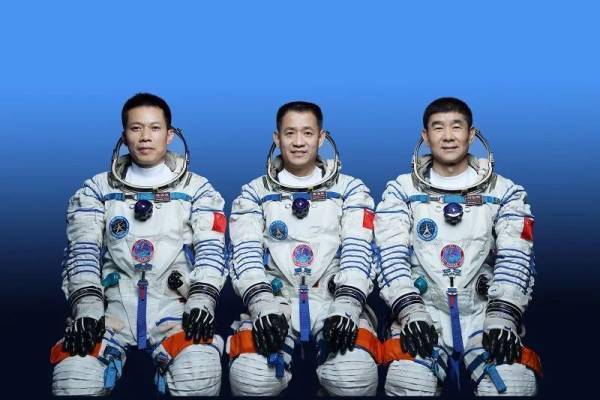

据中国载人航天工程办公室消息 , 经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定 , 聂海胜、刘伯明、汤洪波 3名航天员将执行神舟十二号载人飞行任务 , 由聂海胜担任指令长 。

文章图片

图片来源:中国载人航天工程办公室 (徐部 摄)

时隔五年 , 中国航天员将重返太空 , 更将第一次进入中国人自己的空间站工作生活 , 在轨驻留 3 个月 。

航天员如何选拔?任务艰巨在哪?他们又为即将到来的太空生活做了哪些准备?

有"航天员女教头"之称的中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬一一揭秘 。

航天员如何选拔

黄伟芬介绍 , 在空间站任务中 , 航天员系统主要承担九方面的任务 , 如建立满足空间站工程需要的航天员选拔训练技术体系 , 为空间站任务选拔出合格的飞行乘组;自主研制空间站舱外航天服装备;建立空间站工程航天员在轨生活保障体系等 。

她坦言 , 对航天员系统来讲 , 空间站任务中 , 航天员在轨飞行长达 3 至 6个月 , 任务极为艰巨复杂 , 对航天员的训练以及保障性载荷的研制提出了巨大挑战 。

首先 , 航天员选拔训练的要求显著提高 。

航天员需要全面具备空间站在轨组装建造 , 维护维修、舱外作业、空间应用 , 空间科学实验和试验以及空间站监控和管理的能力 。

而且长期飞行中应急事件出现的概率大大增加 , 各类应急故障情况下的应急救生、紧急撤离、紧急救援、故障处置等舱内外的应急操作 , 对航天员的身心素质、知识技能、应急决策、处置能力、心理调试能力提出了很高的要求 , 因此 , 训练科目的内容非常多 , 技术难度也很大 。

第二 , 出舱活动技术极为复杂 , 且高风险 。

实现空间站组装建造和长期运营 , 航天员出舱活动技术是核心关键 , 航天员系统承担了人服系统的研制任务 。 空间站出舱活动将常态化实施 , 单次出舱作业时间长 , 出舱活动的次数有了质的提升 , 对空间站的舱外服性能、寿命、可靠性等方面提出了新的挑战 。

第三 , 航天员在轨的健康保障技术难度显著提高 。

黄伟芬表示 , 长期失重和密闭狭小环境对航天员的健康监测、在轨锻炼、心理支持等方面提出了更高要求 。 需要配备先进可靠的装备 , 还要涉及科学高效的方案 。

第四 , 航天员在轨生活保障的技术显著提高 。

在资源有限的条件下 , 做好衣食住行全方位的保障 , 提升空间站宜居性 , 需要配置营养均衡、品种丰富 , 口感良好、长保质期的航天食品 , 以及方便高效的食品加工装备和垃圾处理装置 , 特别是优化长期在轨个人卫生处理的方式 。

第五 , 乘员产品的研制技术难度更高 。

既要实现产品技术的先进性 , 更要确保产品在轨 10年的安全性可靠性等等 , 同时还要不断为航天员长期在轨飞行提供大量的物资补给 。

神舟十二号任务难在哪

"与前期任务相比 , 空间站关键技术验证及建造阶段 , 航天员飞行时间长达 3 至 6个月 , 任务艰巨复杂 。 航天员面临的挑战也是前所未有 。 "黄伟芬表示 。

她具体解释道:一是身体素质的挑战 。

长期失重环境对人体的肌肉骨骼、心血管功能的影响累积效应显著增加 , 出舱活动任务对航天员的上肢力量也有更高的要求 。 健康的身体和旺盛的精力才能确保航天员长达半年左右的工作生活 。

"载人飞行中 , 航天员要经历超重、震动、噪声、失重、旋转冲击等多种环境工况 , 只有具备健康的体魄和足够的体能储备 , 才能耐受和适应这些特殊的环境因素 , 完成艰巨的操控任务 。 "黄伟芬说 。

二是心理素质的挑战 。

航天员长期生活工作在狭小的环境中 , 远离家人和熟悉的工作环境 , 相对隔离 , 失重、震动、噪声容易使他们出现烦躁、情绪低落等不良情绪 , 交会对接、出舱活动等重要任务及各种应急故障的情况处置 , 也要求航天员必须保持沉着冷静、坚毅果敢 。

三是知识技能的挑战 。

黄伟芬说 , 因为空间站任务极为艰巨复杂 , 航天需要掌握大量的专业知识和技能 , 包括长期在轨健康生活工作的能力;人工控制载人飞船、货运飞船、实验舱等飞行器交会对接、撤离和舱段转位等方面的能力;收集、处理、转移和存放生活工作物资以及废弃物的能力;执行出舱活动任务的能力;在出现火灾、失压、液体泄漏和环境灾害等应急情况下 , 对故障进行快速准确定位处置的能力 , 这些都是飞行乘组所要面对的 。

而对于神舟十二号乘组来说 , 还有一些特别的任务 。

"神舟十二号飞行乘组虽然只在轨驻留 3个月 , 但它是空间站任务的首次战略飞行 。 因此 , 他们要完成一些相对特有的任务 , 主要是参与空间站任务的长期驻留 , 再生生保、出舱活动 , 空间物资补给、机械臂操作控制 , 再维修等关键技术的验证 。 "黄伟芬说 , 还要开展空间飞行人体生理行为能力方面的研究 , 医学样本的分析处理等一系列的实验试验 , 开展空间站站务的管理、物资的盘点、日常维护等等 , 为后续任务奠定基础 。

为什么是他们

那备受瞩目的此次空间站飞行乘组是如何选拔的呢?

黄伟芬介绍 , 按照规划 , 空间站关键技术验证以及建造阶段有 4 次载人飞行 。 针对这 4次任务的特点 , 航天员系统按照统筹规划、新老搭配、继承与发展的原则 , 一次选出了 4 个飞行乘组 , 每个乘组是由 3名航天员组成 , 指令长由有过载人飞行经验的航天员担任 。

2019 年 12 月 , 航天员系统完成了神舟 12 号至神舟 15 号飞行任务的乘组选定 。

这次空间站的关键技术验证与建造阶段的乘组选拔 , 仍然从思想政治素质、身体心理、知识技能等 4个方面进行全面的考察与评定 。

黄伟芬表示:"在选拔中我们综合考虑了飞行经验、出舱活动的要求与各自任务的匹配 , 年龄新老搭配、心理相容性等方面的因素来确定乘组 。 我们加大了对临床潜在问题的排查 , 增加了高空减压病易感性的检查 , 确保航天员的身体素质和健康状况 , 能够满足任务的要求 。 "

心理素质方面 , 兼顾了长期任务的特点、不同角色对心理素质的特性的需求、相容性等 , 重点对乘组的情绪稳定性、危机处理能力等方面进行评价 , 对心理能力状态进行考核确认 。

黄伟芬表示 , 从 2017 年 3月开始 , 航天员训练全面转入为空间站任务做准备 。 通过全面系统的训练 , 使航天员在思想、身体、心理、知识储备和操作技能等方面具备执行飞行任务的能力 , 做好飞行任务的准备 。

航天员系统本着从难从严 , 从实战出发 , 试训一体的原则 , 策划设计并实施了 8大类百余科目的训练 , 包括基础理论的训练、体质训练、心理训练、航天环境适应训练、救生生存训练、航天专业技术训练 。 其中航天专业技术训练又包括空间站的技术训练、出舱活动技术训练 , 以及交会对接技术训练 。 并安排航天员参加了近百次工程研制试验活动 , 不断强化他们的能力 。

她介绍 , 每组航天员都参加了为期 30天的长期载人的综合模拟验证试验 。 航天员在模拟舱里 , 按照在轨生活制度和飞行程序安排进行工作和生活 , 提高他们的实战能力 。

6 月 10日 , 航天员神舟十二号飞行乘组进场 , 开展了全系统发射演练的专项训练 , 飞行手册的复习、体育锻炼、心理放松等专项训练 , 参加了升旗仪式 , 种植纪念树、瞻仰东风基地烈士陵园等活动 , 圆满完成了进舱确认 , 为执行神舟十二号飞行任务做好充分准备 。

飞天倒计时 , 他们做什么

【飞天|飞天在即,为什么是他们?】黄伟芬表示 , 目前飞行乘组航天员的状态良好 。

在飞天之前的最后阶段 , 航天员主要进行心理放松的自我调适 , "他们已经熟练掌握心理放松的方法 , 会实时进行自我心理调适 , 并为出征做相关准备 。 "黄伟芬表示 。

太空生活如何

未来航天员在空间站驻留长达 3 至 6 个月 , 他们如何打发空余时间?生病了怎么办?

黄伟芬介绍 , 航天员可以听音乐、玩游戏、看视频 , 实时观看电视直播 , 也可以随时给地面打电话 。

他们还可以通过局域网给地面的亲友发信息、图片、视频等 。

她透露 , 航天员也都在重量限制范围内携带了私人物品 , 比如喜欢的书、照片等 。

被问及神舟十二号乘组会不会进行"太空授课"时 , 黄伟芬表示 , 虽然不一定有太空授课这种大型科普教育直播 , 但在轨的空间科普教育一定是将来空间站任务中的常态化工作之一 , 未来一定会利用空间站这个平台积极开展科普教育 , 比如结合航天员在轨生活、工作、实验试验等进行科普活动 。

另外 , 飞船上也配备了百余种常用药品和医疗器械 , 航天员如果生病可以及时处理 , 他们也接受过相关培训 , "因为飞行时间长 , 所以我们对航天员医学知识和技能的培训也大大增加 。 他们的自我救护和互相之间的救护能力大大提高 。 "黄伟芬说 。

接下来 , 让我们一起期待中国航天员重返太空的时刻 。

(来源:科技日报 采访人员 付毅飞 崔爽)

推荐阅读

- IT|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- 德尔塔|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- 生活|2022,你为什么需要一块华为 WATCH GT3?

- 产品|青岛有“礼”正式揭秘:华为首家青岛旗舰店开业在即

- 记忆|为什么现在的年度听歌报告,越来越好哭了?

- 符合中国|为什么要注册中文域名?中文域名很好?

- IT|别克再次申请注册“Electra”商标 同名概念车或量产在即

- 周建明|周建明:我们为什么要强调基础科学研究?

- 智电|你的纯电MPV,为什么需要一个专业户来操刀?

- 安全|为什么我们现在不再需要杀毒软件了?