论文共同第一作者、中科院古脊椎所特别研究助理刘逸宸介绍说 , 在欧亚地区分布的早期现代人群存在多个支系 。 有些人群对现代的人群没有可检测到的遗传贡献 , 还有些人群和现代的人群有关 。 发现于西伯利亚中部的约4.5万年的乌斯-伊士姆(Ust'-Ishim)个体、发现于捷克的超过4.5万年的兹拉缇·昆(Zlaty k?ň)个体 , 以及发现于罗马尼亚的约4万年的奥阿瑟1(Oase1)个体对当今人群没有可检测的遗传贡献;而在中国发现的田园洞人和编号AR33K个体、在比利时发现的戈耶特Q116-1(Goyet Q116-1)和俄罗斯发现的科斯坦基14(Kostenki14)个体、在俄罗斯发现的玛尔塔(Mal’ta)和亚娜(Yana)个体则分别代表了古东亚人 , 古欧洲人和古北西伯利亚人 。 随着时间的推移 , 这些人群发生交流、迁徙 , 形成更精细的人群结构 。

尽管目前对欧亚早期现代人群的认知还较为有限 , 但古DNA研究不断充实着这些人群历史的细节 。 比如2017年一项研究发现来自中国的田园洞人和远在比利时的戈耶特Q116-1(GoyetQ116-1)个体存在遗传联系 。 这个发现有些出人意料 , 因为一般来说 , 距离相隔较远的人群直接发生基因交流可能性不大 , 所以可能性更大的情况是 , 他们之间存在第三个人群 , 将两者联系了起来 。 4年之后 , 一项新发表的研究发现了一个生活在保加利亚的古老现代人群和两个人群都存在遗传联系 , 验证了之前的猜想 。

末次盛冰期——人类史上的一次挑战

论文另一位第一作者、中科院古脊椎所毛晓伟副研究员称 , 末次盛冰期是距今最近的极寒冷时期 , 在这段时期的欧亚大陆发生了一系列的人口变化 。 在欧洲 , 以比利时约3.5万年前的戈耶特Q116-1(Goyet Q116-1)个体为代表的的遗传成分可能在大区域被取代 , 在末次盛冰期快结束时重新扩张 。

文章图片

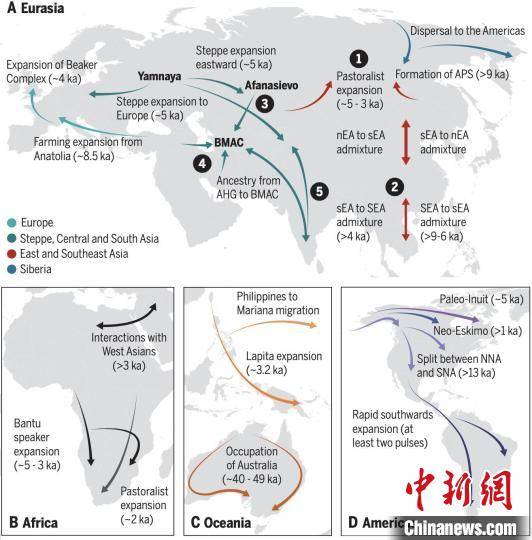

近万年全球人群活动(图片来自付巧妹研究团队) 。中科院古脊椎所 供图

在亚洲 , 田园洞人和AR33K的遗传成分曾广泛存在 , 然而末次盛冰期之后 , 早期东亚北方人的遗传成分开始出现(AR19K) , 这说明东亚北部有些人群可能在此期间发生了更替 。 在北亚 , 也发生了晚期人群遗传成分的变化 。

此外 , 人类也在逐步适应这段严寒环境 。 例如 , 使东亚人产生区别于欧洲人特征的EDAR基因的变异最晚从末次盛冰期末开始出现并且频率升高 , 支持了该变异可能可以在低紫外线环境中增加母乳中的维生素D以提高幼儿的存活率的假说 。

近万年演化史——逐步形成全球人群格局

近万年来 , 气候变得温暖而稳定 。 全球出现了更为活跃的人群活动 , 包括快速的扩散、迁徙、互动和更替等 。 全球不同地区的人群呈现出不同的规律 , 有些地区以内部人群互动为主 , 呈现出长时间的人群连续性 , 比如东亚和澳大利亚;有些地区则出现了多次的人群混合和取代 , 比如欧洲和欧亚草原地区 。 这些世界范围的人群迁徙与互动 , 以及后续相关历史事件的影响 , 逐步形成了全球人群的大致格局 。

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 孙自法|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相 喜迎新年和人机共融时代

- 观众|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相

- 观众|古筝机器人现场演奏,32件展品亮相中国科技馆“智能”展厅

- 疫苗|中国生物:全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种

- 风险|筑牢安全线 打造防护堤 中国移动为5G业务发展保驾护航