文章图片

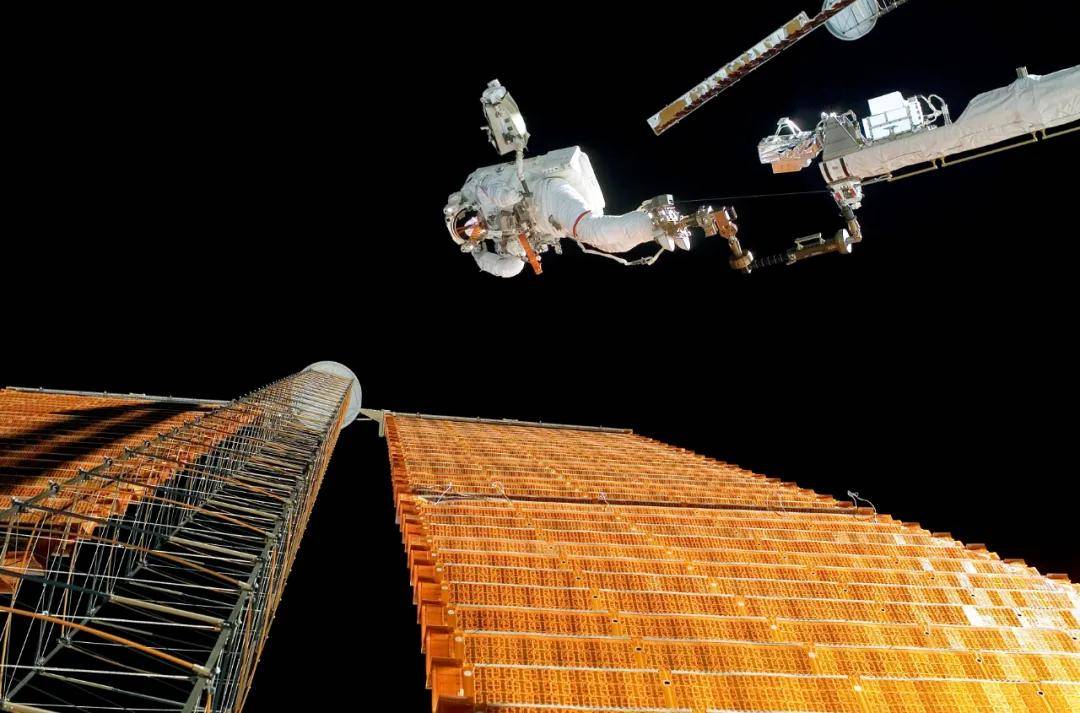

(NASA宇航员对国际空间站的一个太阳能电池阵列进行维护 。 图/IC)

人类航天下一步

本刊采访人员/曹然

发于2021.7.5总第1002期《中国新闻周刊》

“中美是在进行太空竞赛吗?”

“是的 。 ”比尔·尼尔森毫不犹豫地回答 。

当地时间6月23日 , 美国国家航空航天局(NASA)新任局长首次接受众议院质询 , 试图通过强调“中国威胁”获取国会预算支持 。

此前一周 , 中国成功发射神舟十二号载人飞船 , 将3名航天员送入中国空间站天和核心舱 。 按照计划 , 问天实验舱和梦天实验舱会在明年发射升空 , 进一步扩大空间站 。

尼尔森虽然祝贺神舟十二号载人飞船发射成功 , 但同时主张永久性排斥中国参与美国、俄罗斯、欧洲、日本合作的国际空间站 , 而美国应以尽快“重返月球”为基础 , 进而实现载人登陆火星的远期目标 , 保持太空优势 。

过去20年间 , 在完成登月项目“阿波罗计划”、航天飞机、近地轨道空间站和哈勃望远镜等项目之后 , NASA一直在规划尼尔森提及的目标 。 小布什政府计划2020年前“重返月球” , 奥巴马政府则提出不通过月球直接于2030年登陆火星 , 特朗普政府的“阿尔忒弥斯”计划则回归小布什方案 , 只是将期限推迟到2024年 。

拜登政府上台后 , 向国会提交了超过200亿美元的NASA新预算案 , 增幅为6.6% 。 但尼尔森深知这几乎是不可能完成的任务 。 一些众议员则警告尼尔森 , 即使他强调与中国存在“太空竞赛”且有新总统力挺 , NASA想获得百亿美元的载人航天新增预算还是“十分困难” 。

“NASA一直在向近地轨道和月球之外的空间探索迈进 , 但这将是长期的问题 。 ”资深航天专家、美国中佛罗里达大学教授罗格·汉德伯格对《中国新闻周刊》介绍 , “太空的危险导致当前研究的一系列困难 , 辐射、微重力等因素使远距太空旅行极其危险 , 但目前人类还没有解决方案 。 ”

奥巴马政府时期的NASA局长博尔登指出 , 目前大多数人都已经意识到 , 美国如期实现登月计划没戏 。 他对《中国新闻周刊》预测 , 如果一切顺利 , NASA将用数十年时间让人类重返月球 , 然后再登上火星 , 但“不能设定一个确切的期限” 。

空间站与登月项目“二选一”

按尼尔森的说法 , 100亿美元新增预算 , 将全部用于继续推行特朗普政府时期的登月计划 , 以寻求在未来十余年内实现“年年载人登月” 。 但在汉德伯格看来 , 尼尔森只是想保障NASA正常预算不被进一步削减 , 而非真的要增加资金投入 。 其根本原因是 , 冷战之后 , “除火星外 , 国会不会为NASA传统的空间项目提供额外资金 , 特别是近地轨道和月球项目” 。

近地轨道和月球项目均始于冷战时期 。 1957年 , 苏联发射世界上第一颗人造卫星;不到半年 , 时任美国总统艾森豪威尔组建NASA 。 1961年4月 , 苏联航天员加加林进入太空;一个月后 , 时任美国总统肯尼迪在国会承诺“将在十年内登月” 。 此后直到上世纪80年代末 , 美国每一份主要太空政策文件都将“保持航天领导地位”作为首要目标 。

文章图片

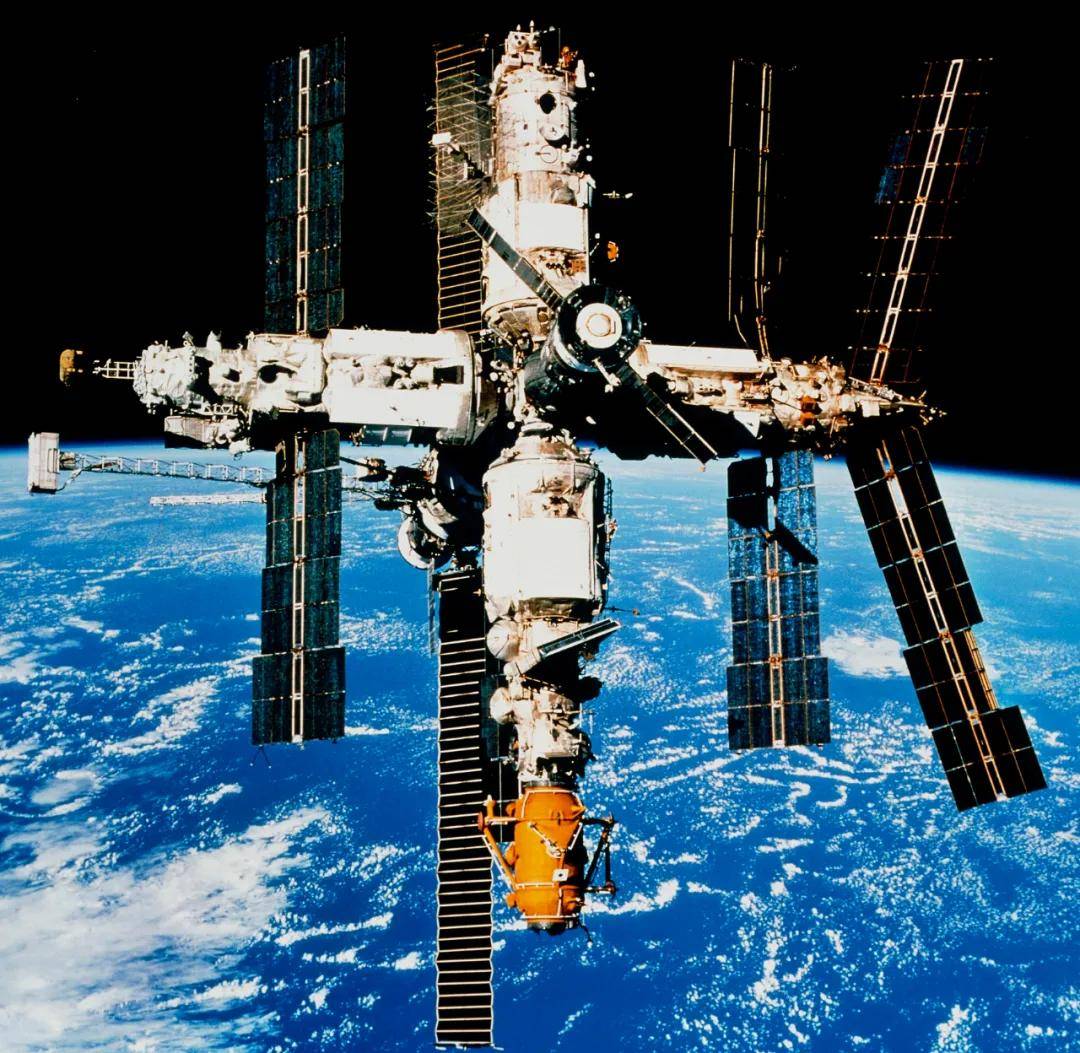

(俄罗斯“和平号”空间站 。 图/IC)

NASA最初只计划将人类送上脱离近地轨道的月球轨道 , 但在肯尼迪的指示下将目标定为“登上月球” 。 原定计划的下一步任务是建立近地轨道空间站和月球基地 , 并通过可以反复使用的航天飞机连接地球与太空 , 以保证宇航员在外太空能够长期停留 , 并前往更遥远的星球 。

目标虽然宏大 , 但预算与周期是模糊的 。 肯尼迪宣布登月承诺时 , NASA尚未制订登月计划 。 尼克松政府决定开启航天飞机项目时 , 同样没有给出明确方案 。 启动相对较晚的近地轨道空间站项目给出的成本评估是80亿美元 , 后来国会意识到 , 这既没有考虑发射成本 , 也忽略了每年超30亿美元的运营成本 。

太空竞赛缓和后 , NASA的预算一砍再砍 。 1966年 , NASA的预算占联邦预算的4.5% , 到1975年下降到1% , 近些年则下降到0.5% 。 不过 , NASA坚持保留以空间站为代表的近地球轨道任务及以登月为代表的月球任务 。 如博尔登所言 , 研发一旦暂停 , 不仅会被后发国家超越 , 也难以基于此实现火星任务目标 。 但本世纪以来 , NASA在近地轨道空间站与登月任务间 , 只能“二选一” 。

NASA一直试图给出一系列理由 , 证明近地轨道和月球探索对美国社会有实际价值 。 上世纪90年代任NASA局长的丹·戈尔丁被后继者誉为“NASA最伟大的管理者之一” , 他首先强调空间站项目可以助力美国科研 , 特别是“解决骨质疏松等人类衰老问题” 。 另一个重要的科研领域是材料科学 , NASA一度宣称空间站是太阳能电池的潜在生产地 。

到2020年底 , 各国宇航员已经在国际空间站进行了3000多项实验 , 但前述两个目标最终没有实现 , 航天器被证明未必是合适的实验场所 。 专家指出 , 太空实验的优势是进行需要零重力环境的研究 , 但零重力并不存在 , 地球轨道上的任何物体在其结构内部都有微重力最低的位置 。 那些为太空竞赛设计的航天器 , 其微重力最低的位置无法进行实验 。

文章图片

(2021年4月24日 , 搭载美国太空探索技术公司载人“龙”飞船的宇航员抵达国际空间站 。 图/路透)

此外 , 即使在空间站 , 人类活动的空间也很狭小 , 不论是宇航员还是维持宇航员生活所需的系统设备 , 都会制造破坏精密实验的振动 。 而改造空间站 , 将实验与人类及干扰设备隔离 , 又得需要一笔昂贵的成本 。 寻找暗物质粒子的阿尔法磁谱仪(AMS-02)最初设计成本为3300万美元 , 当NASA决定将其安装在空间站外后 , 其最终成本突破了20亿美元 。

2019年到2020年 , 因为阿尔法磁谱仪的冷却器损坏 , 三名宇航员在空间站外进行了四次、总计25个小时的太空行走 , 才完成了“自哈勃望远镜以来最复杂的修复工程” 。

博尔登对《中国新闻周刊》回忆称 , 自己任内最大的科研成绩来自对太空飞行技术的推广 , “今天 , 很多航空发动机技术都是NASA研究的成果 , 我相信这对美国和世界各地的商业航空工业会作出巨大贡献 。 ”但正是在他任内 , 美国航天飞机于2011年全部退役 , 美国航天员此后都搭载俄罗斯航天飞机前往空间站 。

停止本国航天飞机运行 , 除了成本 , 也有政治考量 。 NASA曾提议由美国商业公司以单次2000万美元左右的成本运载俄罗斯宇航员前往空间站 , 而美国政府依然按每次5000万美元的价格从俄罗斯购买航天飞机服务 。

这是延续戈尔丁为NASA事业找到的另一项使命:与俄罗斯航天机构合作 , 成为世界两大军事强国合作的压舱石 。 1991年苏联解体 , 俄罗斯继承了90%的航天业资产 , 但分布于其他加盟共和国的配套工厂多倒闭或转型 , 包括暴风雪号航天飞机在内苏联重点项目被迫暂停运作 , 人员严重流失 。 到1994年 , 俄航天业从业人数已减少35% , 其中专家流失50% 。

1992年 , 美俄签署太空探索合作协议 , 双方宇航员都被允许接纳为对方航天飞机和空间站的成员 。 1994年 , 双方决定共同建设国际空间站 。 自1998年投入使用以来 , 该空间站已经接待了来自19个国家的200多名宇航员和研究人员 。

博尔登回忆 , 美俄航天合作最大的意义是证明了“双轨制”有效 , 即双方航天机构可以在双方政府处理外交难题时依然保持密切的科研合作 。 但美国国会则认为 , “双轨制”意味着航天合作并没有促进双边关系的改善 , 反而使俄罗斯保有了强大的空间影响力 。

2003年 , 中国成为第三个有能力独自将航天员送上太空的国家 。 此后 , 中国多次表态希望参与国际空间站 。 2011年 , 中国空间站第一个先导试验型空间站天宫一号发射成功 。 同年 , 美国国会通过《沃尔夫条款》 , 全面限制NASA与中国机构及人员交流 , 并将中国排除在国际空间站外 。 2021年6月23日 , 尼尔森表示 , 他支持将该条款永久化 。

相较于中美之间的“隔阂” , 中国同其他国家的航天合作却日益紧密 。 中国载人航天工程办公室同联合国外层空间事务办公室保持着密切联系 , 邀请其他国家利用中国空间站开展实验 , 首批入选项目来自瑞士、波兰、德国、意大利、挪威、法国、西班牙、荷兰、印度、俄罗斯、比利时、肯尼亚、日本、沙特阿拉伯、墨西哥、秘鲁等16个国家的23个机构 。 联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波称 , 中国的举措有力促进了载人航天国际合作 , 使更多国家有机会参与载人航天技术研究 。

文章图片

(国际空间站涉及欧洲、俄罗斯和日本的航天机构 , NASA设计的多种商业参与模式未得到其他各方的一致支持 。 图/IC)

火星之后会怎样?

火星 , 太阳系中最近似地球的天体 , 每日时长几乎与地球一致 , 有类似地球的四季交替 , 也有液态水 。 上世纪60年代以来 , 人类探测器跨越5000多万公里不断接近火星 , 但最初十年三分之二的观测任务都以失败告终 。 1971年 , 苏联火星三号(Mars 3)成功软着陆 , 在火星表面发出14.5秒信号后失联 。 1976年 , 美国海盗一号成为第一个登陆火星并向地球发回照片的探测器 。 2021年5月15日 , 祝融号登陆火星 , 中国成为第二个在火星上运作火星车的国家 。

NASA宣称 , 美国的火星探测已经从最初的“寻找水源”、本世纪初的“探索宜居性”走向了“寻找生命迹象” , 但尚未实现人类在火星登陆 。 半个多世纪前 , 美国航天先驱冯·布劳恩拟定的登陆火星计划中 , 月球基地及中继空间站是不可或缺的一环 。 汉德伯格指出 , 科学、政治都是NASA寻找经费的托辞 , 之所以要维持近地轨道项目或月球任务 , 其真实目的还是为火星探索铺路 。

博尔登也承认 , 利用空间站最重要的科研成果 , 就是为火星旅行积累数据 。 一些具体系统如何在太空中工作和交互 , 目前尚无法在地球上模拟 。 而了解宇航员的免疫系统在近地轨道上受到抑制的原因和方式 , 可以帮助科学家在地球上开发更好的药物 , 以应对火星旅程中可能出现的健康问题 。

虽然拜登政府强调NASA要更多参与气候变化科研工作 , 相关经费单独拨款 , 不挤占原有任务 , 但尼尔森正试图将NASA有限的经费聚焦于火星项目 , 包括计划结束一项天体物理学的平流层观测项目 , 每年节约8500万美元的经费 。 此前曾多次在竞标中输给近地小行星观测项目的金星探索项目也首次得到认可 , NASA将派出探测器绕金星轨道飞行并登陆 , 探究该行星的气候变化及海洋演化 , 并考察期是否比火星更“宜居” 。

俄罗斯、欧洲航天机构都将探索火星视为终极目标 。 刚刚成立7年的阿联酋航天局今年发射希望号探测器到达火星轨道 , 并将建设“火星科学城”列为两项重点任务之一 , 研究如何在火星上工作、生活和种菜 。

2021年6月 , 中国运载火箭技术研究院院长王小军在全球航天探索大会上表示 , 中国的火星探测任务 , 第一步是机器人火星探测 , 包括采样、基地选址和原位资源利用等;第二步是初级载人探测 , 目的是载人火星着陆和基地建设;最后一步是航班化探测 , 并建立地球-火星经济圈 。 其中 , 第一次初级载人探测任务的计划出发时间是2033年 。

但是 , 很少有机构向公众解释“登上火星后会怎样” , 特别是三个具体问题:人类探索太空的目的究竟是什么?是定居太空还是进行科研旅行?人类又为什么要定居太空?1988年美国国会修订NASA授权法案时 , 曾要求NASA每两年提交一份报告 , 以说明“推动人类的外太空长期生存”的新进展 , 但该报告事实上只编写过一次就再未更新 。

尽管人类在太空中已经飞行了几十年 , 但“对于太空对人的影响 , 人类的无知远胜于已知” 。 人类已知火星的重力约为地球重力的三分之一 , 也知道人的生理机能会在微重力状态下退化 , 骨骼中的钙会流失 , 但不知道如何消除、减轻甚至改变这种影响 , 也不知道多少程度的重力足以解决这个问题 。

博尔登对《中国新闻周刊》介绍 , NASA目前的解决方案 , 是通过研发SLS这样“更快更强大”的重型运载火箭 , 保证以足够高的效率把宇航员从地球送上火星 , 这样人类暴露在太空辐射及微重力中的时间就会短得多 。

王小军透露 , 中国在机器人火星探测阶段采用大型或重型运载火箭 , 直接将探测器发射至地火转移轨道;但在初期载人探测阶段采用核电核热推进组合、人货分运 , 先在近地轨道组装探测器 , 再从高椭圆轨道出发 。 远期规划则是采用核动力一体化运输模式 , 从地球空间驿站等基地出发 , 选择地火循环轨道 , 并在地火循环轨道上布置转移飞行器 , 转移飞行器的推进剂由地面或空间加注站补给 。

如果NASA能实现博尔登所言的技术突破 , 意味着近地轨道空间站及月球基地不再有“中继站”作用 。 在最近的一次商业太空峰会上 , “太空冒险”公司轨道飞行项目副总裁法拉内塔就指出 , 这意味着人类未来可能不经由空间站去火星 。 火星协会主席、先锋宇航公司总裁罗伯特·祖布林则强调 , NASA应该专注于这种直接到达火星的方案 , 而不是在近地轨道或月球上从事建设空间站等“平凡的工作” 。

当年阿姆斯特朗登月时 , 只要“先于苏联人登上月球” , 就算是实现了NASA对美国社会和国会的承诺 。 但将人类送上火星后的价值问题 , 不是技术可以解决的 。 小布什政府时期的航天委员会主席、前美国众议员罗伯特·沃克由此发出疑问:“人类在太空中真的有未来吗?”

沃克指出 , 人类应考虑多种不同的情况:能否在火星上生活?能否在火星上实现“自给自足”?是否总归要回到地球?如果人类不能在火星上生活 , 那么火星“就像一座珠穆朗玛峰” , 是冒险的象征 , 但缺乏实际价值 。

如果人类可以在火星生活 , 但不能自给自足 , 那么火星适合作为科研基地 。 问题在于 , 中美两国的无人探测器都已登陆火星 , 五个国家的航天器在绕火星轨道飞行 , NASA的工程师已经开始研究“无人空间站”的可能性 。 寻找、采集化石的工作 , 可以由机器人完成 , 人类未必有冒险登陆的必要 。 而如果人类可以在火星自给自足地生活 , 但又总是要回到地球 , 那么火星将成为资源基地 。 只有当前述三个问题都得到肯定回答时 , 火星才会成为“殖民地” , 实现人类在太空长期生存的目标 。 但在未来很长一段时间内 , 没有人能给出三个肯定回答 。 唯一可以确定的是 , 火星并不“宜居” 。

分析人士指出 , 现在NASA及美国航天事业面临的关键问题是 , 向近地轨道及月球之外空间的探索 , 每一种可能的方向几乎都要消耗未来几代航天人的全部资金、精力和时间 , 但又没有任何一项任务 , 具有能说服公众的合理性或紧迫性 。

尽管尼尔森近期仍充满信心地表示“拜登和大多数美国人一样 , 对太空飞行非常着迷” , 但博尔登对《中国新闻周刊》说 , 他不确定大多数美国民众是否真的还强烈支持NASA进一步探索太空 。

《自然》杂志2009年进行的一项调查显示 , 年轻一代受访者对NASA的支持程度远不如上一代人 。 接近80%的45岁以上受访者认为自己受到“阿波罗”计划的感召 , 但只有不到40%的34岁以下受访者表达出相同的情感 。

“当前任何寻求社会公众对外太空探索持压倒性支持态度的人 , 都要等很长一段时间 。 ”博尔登说 。 汉德伯格则感慨 , “在航天领域开启一个项目 , 然后进度延迟、成本超支 , 然后继续 , 这样的好日子早已过去了——除非太阳系突然出现‘小绿人’(外星人入侵) 。 ”

【近地轨道|人类航天下一步:是定居太空还是科研旅行,能否在火星上生活?】2020年 , NASA为推进商业空间站项目申请1.5亿美元预算 , 仅获批十分之一 。 2021年 , NASA仍申请1.5亿美元 , 国会仅拨付1700万美元 。 NASA副局长格斯滕迈尔对此表示担忧 , 认为极有可能出现商业机构的空间站尚未建成 , NASA就为了腾出资金而先撤出国际空间站的“错误选择” 。 那将意味着 , 短期内近地轨道只剩下一座来自中国的空间站 。

推荐阅读

- 公司|外媒:2021,人类太空事业的重大年份

- 文章|美媒文章:古人类领域2021年六大新突破

- 地球|没有了人类,地球气候环境会怎样|澎湃问吧年度盘点(上)

- 地球|马斯克否认“星链”占用地球空间轨道:能容纳数百亿颗卫星

- SpaceX|马斯克否认“星链”占用地球空间轨道:能容纳数百亿颗卫星

- 人物|马斯克谈特斯拉机器人:不止重复性任务 或能成人类朋友

- 细胞器|“一不小心”活到200岁 太平洋岩鱼的长寿秘诀人类可否借鉴

- 人物|马斯克否认星链卫星挤占太空空间:地球低轨道能容纳几百亿颗卫星

- 马斯克|马斯克:SpaceX最快5年将人类送上火星, 最晚10年

- 中国|印尼雅万高铁开始无砟轨道铺设