文 | 鹿鸣

管理专家吉姆·柯林斯(Jim Colins)在《从优秀到卓越》一书中 , 曾提到过飞轮效应:“无论最终的结果有多么伟大 , 从优秀到卓越的转变从来都不是一蹴而就的——绝不是做对了某个奇迹事件最终就产生了指标 。 它一定是不断推动一个沉重的巨轮 , 一圈圈旋转 , 最终终于产生突破 , 自己开始转动起来 。 ”

在线音频的起势 , 也如同飞轮一般——不断转动量变以引起质变 。

作为月活1.72亿 , 国内音频赛道的老大 , 喜马拉雅成立十年来的路径 , 契合了在线音频行业的发展路径 。 从初期移动互联网对网络音频场景的再造 , 到中期拥抱知识付费浪潮 , 再到如今依赖版权内容的有声书内容兴起 , 喜马拉雅每一波次都参与其中 , 并在内容储备、用户触达和渠道布局方面都具有比较明显的优势 。 不过 , 其实际经营状况始终笼罩在迷雾之中 。

据悉 , 喜马拉雅已经取消赴美 IPO 计划 , 准备冲刺港交所 。

据企查查监测数据显示:喜马拉雅于 8月23日在中国香港注册喜马拉雅控股公司 。 有消息称 , 喜马拉雅在港股上市计划已正式提上日程 。

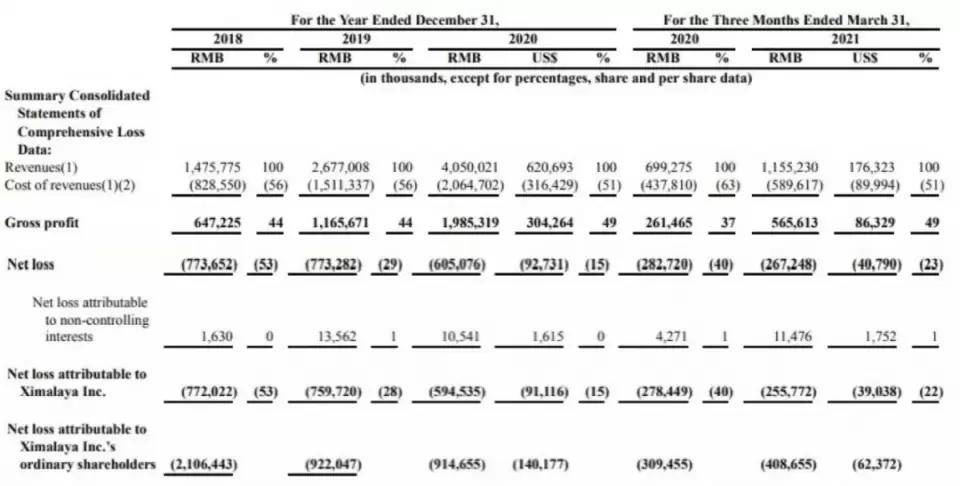

据招股书披露:2018年、2019年、2020年和2021年第一季度 , 公司净亏损分别达到了人民币7.74亿、7.73亿、6.05亿和2.67亿 。 三年亏损20亿 。

一旦上市 , 喜马拉雅该如何回应投资人对其高增长、高回报的长期期待呢?

押对了方向 1998年 , 福建浦城人余建军从西安交大航空航天学院力学专业毕业 。 随后 , 他成为了一位连续创业者 , 先后创立了杰图软件、街景地图项目城市吧(出售给百度)、虚拟世界项目——那里世界 。

或许是受福建人骨子里“爱拼才会赢”的那份干劲支配 , 余建军在上一个项目“那里世界”受挫后 , 在2012年开启了人生第四次创业——与长期合作伙伴陈晓雨联合创立喜马拉雅FM 。

文章图片

当时的视频行业如火如荼 , 国内在线音频正值起步阶段 , 有声书、付费音乐等也没有大的市场声浪 。 因此 , 喜马拉雅也并未获得国内资本的青睐 。 “我们起步的时候 , 心里还是很窃喜 。 最好除了我们以外 , 所有人都认为这是一个小行业 , 这才是我们真正的机会所在 。 ”陈小雨后来回忆道 。

余建军当年6月敲定了音频方向 , “我们大概花了两个月组建团队 , 同年11月喜马拉雅FM网站上线 。 2012年3月在苹果APP上线 , 这个比我们预想的速度要快 。 ”

选择项目经历了艰难过程 。 团队希望找到一个刚需、大众、且使用频率较高的需求 , 一度设想了教育培训、视频、音频、直播等创业方向 , 最终锁定音频领域 。

当时的音频品类中已有内容较少 。 除了郭德纲相声和单田芳评书 , 余建军也想不到更多适合音频的内容产品 。 最终 , 喜马拉雅选择了UGC(用户生产内容)路线 , 让各行业有才能的人自我产出 。

喜马拉雅所希望的 , 便是让有才华的人制作内容 , 用声音分享智慧 , 精准提供有需求的用户 , 在创新模式选择上具有前瞻性 。

2015年6月 , 喜马拉雅FM完成了PUGC+独家版权的生态战略布局 , 打造了音频生态闭环:UGC保持内容的广度 , PUC(专业生产内容)负责内容的深度 , 而独家版权则排除了其他平台的流量竞争 。 在近两年跑马圈地的过程中 , 其逐步形成了宽广的“护城河” , 在内容上占据垄断地位 , 霸占70%市场 , 以1.6亿用户跃居行业首位 。

以互联网音频应用为方向 , 市面上已有懒人听书、QQ音乐、阿基米德等 , 但像喜马拉雅这一利用专业用户来生产内容、构建音频生态的做法 , 则是一种创新 。 余建军也曾坦言 , 不是没有遇到过对手 , 只是喜马拉雅的平台模式押对了方向 。

文章图片

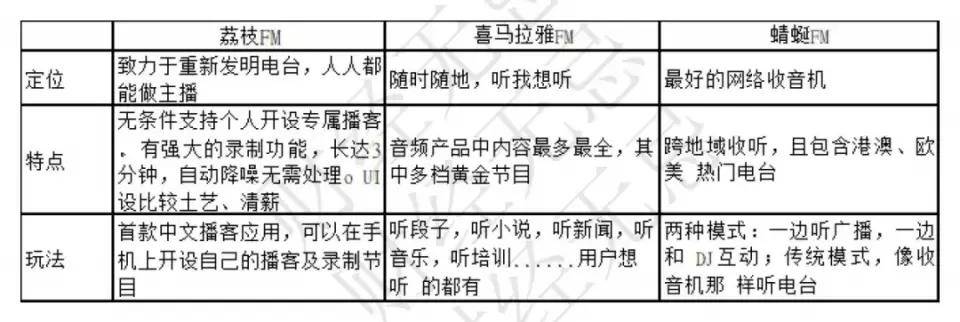

喜玛拉雅竞品对比

对比其他各家FM的内容生产模式:蜻蜓FM常年专注于传统电台的网络直播 。 虽然近期也开始转向PGC模式 , 但相比于喜马拉雅FM , 内容上稍显乏力且缺少前期UGC主播的原始积累;荔枝FM主要倚重UGC , 内容来源依靠用户 , 质量把控略显欠缺 。 这也决定着行业的走向 。

2015年 , 宣布完成A轮融资的喜马拉雅 , 接连获阅文集团和华山资本等领投的战略融资及B轮融资 , 用户群体突破两亿 , 此后稳坐国内音频赛道老大位置 。

按照当初设想 , 公司目标是登陆美股 , 其架构也同大部分中概股类似 。 但随着战略新兴板热度升温 , 大量中概股启动回归 , 喜马拉雅也不例外 。

2015年11月 , 陈小雨表示 , 正筹划C轮融资以及在内地主板上市 。

然而 , 2016年证监会发布公告取消设立新兴板 , 喜马拉雅A股上市计划宣布“流产” 。

此后两年 , 文化传媒行业在A股热潮消退 。 眼看国内上市无望 , 喜马拉雅于2018年试图再次赴美上市 , 并完成多轮融资 。

其中E轮融资高达40亿元 , 由腾讯、高盛、泛大西洋资本参与投资 , 喜马拉雅估值一度突破240亿元 。

2019年6月 , 继以小米洪峰为首的12名董事退出后 , 众多投资方也纷纷退出 。 当时外界猜测喜马拉雅会选择在美股上市 。 但天不遂人愿 , 喜马拉雅第二大股东证大发生P2P暴雷事件 , 一定程度上影响了上市节奏 。

直到今年5月 , 喜马拉雅并无公开融资 , 也鲜有上市消息传出 。

文章图片

图片来源:企查查

居高不下的成本 研读其招股书发现 , 喜马拉雅营业收入从2018年的14.76亿元稳步上涨至2020年的40.5亿元 。 2021年一季度 , 营业收入达到11.55亿元 。 2018-2021年一季度 , 公司毛利率一直保持在40%以上 , 较为稳定 。

但从2018年开始 , 喜马拉雅的净利润就再无转正 。

据招股书显示 , 喜马拉雅在2018、2019以及2020年 , 分别净亏损7.74、7.73以及6.05亿元;2021年一季度 , 喜马拉雅再次录得净亏损2.67亿元 。

文章图片

经梳理不难发现 , 尽管喜马拉雅每年营业收入在不断增加、净亏损逐渐收窄 , 但公司却迟迟无法实现盈利 。

究其原因 , 还要从它居高不下的成本说起 。

喜马拉雅的主要成本为收入成本和营销费用 , 收入成本包括内容分成费用、版权授权、支付处理费用、互联网设备采购、带宽等 , 而营销费用则包括获客、促销及推广、薪金福利等 。

招股书显示:从2018年至2021年一季度五个报告期 , 喜马拉雅的收入成本占比一直在50%以上 。

内容生态作为核心护城河 , 是喜马拉雅尤为看重的:2020年 , 音频内容库的总时长达3900+年;有超过520万的内容创作者 , 2021年第一季收听时间最长的TOP100专辑中 , 便有71%为独家版权内容 。

文章图片

而以上内容都需要付费 , 无论是版权费用还是创作分成费用 。

相比用户创作内容 , 专业内容的版权费用则更高;专业用户的分成 , 相对于普通用户也更高 。 也因此 , 喜马拉雅的收入成本一直维持在50%以上 。

此外 , 营销费用也是一笔不小的开支 。

喜马拉雅的营销费用主要包括获客成本、促销及推广费用、营销人员的薪金福利等 。

招股书显示:2020年 , 公司营销费用达到16.8亿元 , 同比增长28.6% 。 事实上 , 互联网企业要获取更多高粘性用户 , 除了在内容上不遗余力外 , 营销推广同样必不可少 。

不难看出 , 在线音频是一门烧钱的生意 , 需要依赖资本的不断投入 。 一旦缩减营销投入去换取正向现金流 , 用户增长止步、会员付费下滑这些问题就会席卷而来 。

大手笔的技术投入 为留住用户 , 喜马拉雅对内容尤其是头部内容的投入很难缩减 。

以阅文为例 , 从2018年到2020年 , 喜马拉雅分别向阅文支付770万、3360万和4370万 , 累计超过8500万 。

而公开数据也显示:从2018年到2020年三年间 , 喜马拉雅为合作伙伴支付的收入分享费分别为4.6亿、9亿、13亿 。

除了对外付费购买内容 , 喜马拉雅对内还要付费“养活”内容 。

招股书显示:在3074名雇员中 , 内容生产团队为175人 , 平台和内容运营团队495人 , 内容筛选和审查团队295人 , 内容相关团队在总团队占比超过31% 。

内容成本压缩不了 , 渠道成本逐年走高 , 喜马拉雅的总成本始终保持高位 。

在招股书中 , 喜马拉雅引用灼识咨询(CIC)数据指出 , 用户在在线音频内容相关支出占所有形式的在线内容支出的百分比 , 从2016年的1.1%增长到2020年的4.4% 。 与此同时 , 用户收听习惯并未如预期般转化为付费行动力 。 截至2020年 , 中国移动在线音频MAU仅占移动互联网MAU总数的16.1% 。

市场风向和数据证明 , 并非喜马拉雅不想上市 , 而是这个行业天花板低 , 长音频领域各玩家的内容差异不大 , 且趋于同质化 。

文章图片

喜马拉雅平台虽然主打线上音频 , 以优质内容来打动用户 , 也提出广告+付费弥补收音机FM的内容缺陷 , 但仍然无法回避音频市场面过窄的事实 。

艾瑞咨询的数据显示 , 2020年中国在线音频市场的渗透率仅为45.5% 。 而灼识咨询的数据则显示 , 2020年中国在线音乐、短视频和长视频的渗透率分别达到了56.7%、73.8%和74.2% 。

灼识咨询指出 , 中国是全球最大的在线音频市场 , 但在线音频的普及程度低于美国 。 2020年 , 美国12岁以上人群的在线音频渗透率为68% 。 喜马拉雅在招股书中表示 , 低于美国的渗透率给中国在线音频市场“留下了巨大的增长潜力” 。

喜马拉雅的一个借鉴是:荔枝FM(LIZI.US)已先一步在美国上市 , 抢得“在线音频”第一股之名 。

荔枝多以UGC为主 , 相对于喜马拉雅更多的专业内容 , 其成本更低 , 但依然难以盈利 。

公司年报显示 , 其2020年归母净亏损2.36亿元 , 较2019同期亏损14.18亿元大幅收窄了77.99% 。

数据显示 , 2020年第四季度 , 荔枝音频娱乐付费用户有42.21万人 , 粗略计算年付费用户有535.2万人 , 对应音频娱乐业务ARPU(每用户平均收入)达276元 , 远高于同期的喜马拉雅付费用户(58元) 。

蜻蜓FM则完全走专业化路线 , 它的PGC主流模式是音频内容质量的保证 。

从2015年开始 , 蜻蜓启动PUGC模式 , 用专业主播生产内容 , 但始终未开放UGC 。 2018年底 , 蜻蜓FM签约包含名人大咖、电视电台主持人、素人主播在内的10万名专业主播 。

如果以ARPU(每用户平均收入)计算 , 蜻蜓FM的单付费用户贡献收入还是远高于喜马拉雅 。

当用户规模远不如喜马拉雅的荔枝FM和蜻蜓FM听众所能贡献收入远大于知识付费的喜马拉雅 , 似乎已经足够证明了“知识付费”对于在线音频市场 , 不过是伪概念 。

而日趋激烈的行业竞争 , 也令喜马拉雅发展举步维艰 。 除了荔枝、蜻蜓 FM等老对手 , 行业内出现了越来越多的巨头身影 。

去年6月 , 字节跳动正式推出了网文听书产品“番茄畅听”App , 对接旗下番茄小说中的正版IP;去年9月 , 快手被曝出开始内测一款全新播客类产品“皮艇”;同月 , 网易云音乐上线“声之剧场” , 推出430多部热门IP改编的广播剧与有声书 , 并首创“声画同频”模式;11月 , 播客App“皮艇”正式上线 , 正式进军长音频市场 。 而早在几年前 , B站就收购了音频平台猫耳FM入局音频领域 。

随着腾讯、网易、字节跳动、B站等众多头部力量加入团战 , 长音频赛道的竞争趋于白热化 。 数据显示 , 目前 , 从用户渗透率来看 , “懒人畅听”已超过喜马拉雅成为行业第一 , “番茄畅听”一路赶超位居第三 。

面对巨头围剿 , 喜马拉雅已有过一次失利 。

早在2017年6月 , 喜马拉雅就推出了全内容智能AI音箱“小雅” 。 有数据显示:今年一季度 , 天猫精灵、小度在家、小爱同学等主流品牌已占据了智能音箱90%以上的市场份额 , 同期问世的小雅不在其中 。

文章图片

有分析认为:“虽然喜马拉雅具备音频内容优势 , 但用户似乎更看重智能音箱的品牌、性价比、技术投入等因素 。 目前 , 阿里巴巴、百度、小米已形成智能音箱三足鼎立的品牌格局 , 喜马拉雅的小雅恐难有出头之日 。 ”

相比物联网的蹒跚学步 , 喜马拉雅车联网方面的表现让市场看到了更多乐观的迹象 。 据了解 , 目前已有60多家车企植入了喜马拉雅的车载内容 , 百度、小米、华为等企业不仅与喜马拉雅达成合作 , 也纷纷加入造车行列 。 不过 , 有分析师认为 , 从商业角度出发 , 入局车联网不仅需要大量的资金助力 , 准入门槛较高 , 还要做好持久战的准备 。

当下 , 车载音频市场份额的激烈抢夺已经开始 , 荔枝和蜻蜓FM都早已入局 。 2020年12月3日 , 宣布与小鹏汽车达成车载音频方向合作的荔枝盘前涨超100% 。

先行优势虽然让喜马拉雅在当下获得大量资源 , 然而技术、资源等方面都无法跟巨头们相提并论——这是喜马拉雅无法回避的劣势 , 而车载领域也是如此 。

尽管前路困难重重 , 喜马拉雅依然决意投身其中 。 据招股书显示 , 喜马拉雅会将IPO募集资金的30%用于提升技术、人工智能和大数据能力 。 大手笔的技术投入预示着 , 喜马拉雅重点布局IoT(物联网)与车联网的决心 。

不难看出 , 喜马拉雅寄望通过内容生态撬开IoT布局 , 搏出新的变现途径 。

守护这座精神家园 事实上 , 喜马拉雅也一直希望在商业模式上能有所突破 。 但从UGC慢慢孵化而成PGC , 整体付费模式并未因音频质量的提高而产生新的增长点 。 后续的知识付费风口 , 最后也演变为一个贩卖焦虑的玩笑 。

伴随着短视频的出现 , 音频产品的用户黏性也呈现出游离状态 , 这让喜马拉雅的上市路变得愈发崎岖 。

财经无忌认为:从长期来看 , 相比于视频这种对于注意力要求全面占据的商业模式 , 音频这种伴随性服务的竞争力同样存在——将这种伴随的属性渗透到使用者生活里 , 才是赢面的关键 。

文章图片

图片来源:艾媒

正是因为音频赛道这一独特的竞争优势 , 各大大厂这才纷纷下场 。

对于喜马拉雅来说 , 当前上市或许并不是难题 , 问题在于如何让自己的活跃用户保持持续增长 , 如何能让这个长音频赛道给予市场更多的想象空间 。

尽管商业化短板仍横亘在这家10岁的公司面前 , 但从现状看 , 并未出现明显下滑的活跃用户数、一年一度热度甚高的“123狂欢节” , 仍然支撑着喜马拉雅作为中文音频第一平台的话语权 , 也让越来越多渴望获得优质听觉体验的用户有信心长期驻守在这座精神家园 。

余建军曾表示 , “我们要为文化人、知识人做精神文化产品的淘宝天猫 。 ”

【方向|喜马拉雅:耳朵不买单怎么办?】如今 , 站在“耳朵经济”的风口处 , 精神文化产品极大丰富 。 接下来 , 该如何让用户将之放入喜马拉雅的“购物车”呢?

推荐阅读

- 趋势|[转]从“智能湖仓”升级看数据平台架构未来方向

- 团队|年终策划 | 航天专家史青:为火箭“体检”给火星车装“耳朵”

- IT|疑似理想X01内饰曝光:路虎同款方向盘 全新样式中控屏

- 警告!|特斯拉坠河夫妻遇难:刚开餐饮店 客服称主副驾驶争夺方向盘所致

- 大学|中英专家云端共话智能制造业研究方向

- 声音|「视频评测」神仙大屏联手JBL稳坐客厅一番位,苛刻耳朵一秒沦陷

- 尼特|体验完OPPO的智能眼镜,我觉得手机厂商又有了卷的新方向。

- 公司|汤臣倍健推出首款精准营养领域概念产品 目前整体产品研发有两大方向

- 大会|喜马拉雅播客生活节空降漕河泾印象城!IN核跨年,等你来玩!

- 技术|12 月 22 日发布,vivo WATCH 2 确认内置网易云音乐、喜马拉雅