近日 , 中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所副研究员陈明海和中科院生物物理研究所研究员、深圳先进院合成所客座研究员张先恩创建了一种串联双分子荧光互补方法 , 基于光敏色素蛋白IFP2.0 , 合成荧光增强型近红外分子生物传感系统 , 使活体内和活细胞中蛋白质强相互作用、弱相互作用信号分别增强1.48和400倍 , 相关研究成果以Atandem near-infrared fluorescence complementation system withenhanced fluorescence for imaging protein–protein interactions invivo为题 , 发表在Biomaterials上 。

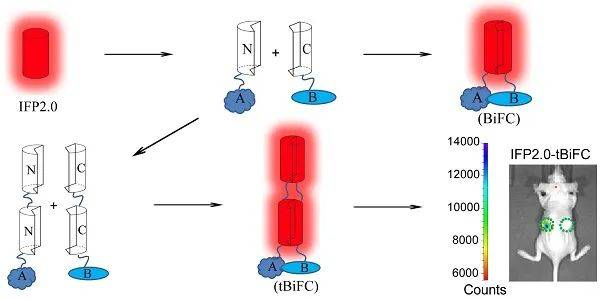

【相互作用|科研人员创建一种串联分子荧光互补方法】蛋白质之间相互作用驱动众多的生物学过程 , 如基因调控、细胞信号转导、生物大分子合成与转运等 。 监测活体或细胞中的蛋白质相互作用成为解析生物学过程和理解疾病发生发展机理的一种基本手段 。 双分子荧光互补系统(BiFC)广泛用于相关研究 , 但早期发展的BiFC主要是基于绿色荧光蛋白(GFP) , 在此波段范围 , 存在两个问题:一是许多细胞能产生较强的背景荧光;二是生物组织对荧光信号有比较强的吸收 。 研究团队随后发展了一系列红色、远红和近红外BiFC , 但光量子产率不同程度下降 。 针对这些问题 , 该研究以近红外光敏色素蛋白IFP2.0为材料 , 通过串联构建的方式 , 发展了荧光互补效率显著提高的近红外串联荧光互补系统(tBiFC) 。 与已有的近红外荧光互补系统相比 , 此tBiFC系统在动物活体和活细胞内成像蛋白质相互作用(强相互作用、弱相互作用)时 , 荧光信号强度分别增加了1.48和400倍 。 该新方法有利于活细胞和活体内蛋白质相互作用研究 。

论文第一作者为陈明海 , 论文通讯作者为张先恩 。 研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项和深圳合成生物学创新研究院等的支持 。

文章图片

基于近红外光敏色素蛋白IFP2.0的BiFC和tBiFC系统构建策略图

来源:中国科学院深圳先进技术研究院

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的 。 若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益 , 请作者持权属证明与本网联系 , 我们将及时更正、删除 , 谢谢 。

推荐阅读

- 最新消息|汽车之家回应裁员传闻:系正常业务结构优化、涉及人员不到5%

- 团队|深信院41项科研项目亮相高交会 11个项目获优秀产品奖

- 科研机构|人工智能点燃哈尔滨高质量发展新引擎

- 人员|微软 Win8 另类通知动画曝光:向左滑“弹橡皮筋”式手势

- 产品|产品科研和品牌输出为基准点,雷炎科技建造品牌服务终端能力

- 手势|教AI认手语的年轻人

- 柑橘|科研长路上青年们的心声诉求有哪些

- 维修|全球首台天津造

- 国际|国家卫健委就《“十四五”医疗装备产业发展规划》答每经记者问:着力发展国际领先的性智慧医疗装备

- Science|达摩院2022十大科技趋势发布:人工智能将催生科研新范式