本文图片

400多年前 , 那些反对“哥白尼学说”的人 , 也有一些基于科学的、相当合理的有利论据 。 虽然事实最终证明他们错了 , 但这并没有使他们成为糟糕的科学家 。 无论是过去还是现在 , 对他人的研究提出严谨的反驳意见 , 一直是科学研究中的挑战和乐趣 。

撰文 | 丹尼斯·丹尼尔森(Dennis Danielson)、克里斯多夫·M·葛兰尼(Christopher M. Graney)

翻译 | 张卜天

2011年 , 日内瓦附近的欧洲核子研究中心(CERN)的一个研究小组 , 向730千米外的意大利格兰·萨索国家实验室(Gran Sasso National Laboratory)发射了一束中微子 。 研究人员在测定中微子飞行时间时发现 , 不知为何中微子的速度似乎超过了真空中的光速 。 科学界对这一惊人结果有何反应呢?

几乎所有人都没有放弃确立已久的爱因斯坦学说(即任何物体的速度都不可能超过光速) , 他们认为一定是研究人员的测量结果出了问题(事实证明的确如此) 。

现在 , 想象我们处于400年以后的未来 , 那时爱因斯坦的观念已经被取代;科学家早已用实验证实 , 中微子的确能够超光速运动 。 如果我们在那时回顾今天的物理学家 , 会如何解释他们不愿接受这一证据的行为呢?我们会因此断言21世纪的物理学家顽固不化、不愿接受新思想吗?或者说他们这样做是出于非科学动机——一群保守的爱因斯坦主义者恪守着传统和权威的规定?

我们希望今天这些“顽固”的科学家能够得到更公正的评价 , 他们不愿放弃合理的结论(即使这些结论最终可能被证明是错误的)是有科学根据的 , 而不仅仅是出于一种顽固的偏见 。

这类故事在科学史上并不少见 。 19世纪的天文学家认为 , 银河系构成了整个宇宙 , 他们分析了仙女座星系的首批图像 , 确信自己看到的是一颗恒星 , 其周围是一个初生的太阳系 , 而我们现在知道 , 仙女座星系其实是一个包含上万亿颗恒星的遥远星系 。 同样 , 爱因斯坦曾确信宇宙是静态的 , 因此在他的方程中引入一个宇宙学常数以使宇宙保持静止 。 这两种看法都是合理的 , 但都是错误的 。 正如在《环球科学》杂志上 , 麻省理工学院的戴维·凯泽(David Kaiser)和普林斯顿大学的安吉拉·N·H·克里杰(Angela N. H. Creager)在《错误推动科学革命 》一文中所说 , 本身是错误的、但同时能够有效推动科学进步的假说 , 是可能存在的 。 任何事在事后来看总是更清楚 。

当然 , 对于超光速中微子案例 , 我们几乎没有什么后见之明 。 但我们的确知道一个著名的、已知结局的故事 , 即哥白尼和他的“日心说”理论 。 哥白尼认为 , 地球每天自转一周 , 每年绕太阳公转一周 , 今天所有人都接受这一理论 。 哥白尼体系直接挑战了人们长期持有的信念 , 即太阳、月亮和恒星围绕静止于宇宙中心的地球旋转 , 这一信念在公元2世纪由天文学家托勒密(Ptolemy)写入其著作《天文学大成》(Almagest)中 。

1543年 , 哥白尼在《天球运行论》(De Revolutionibus Orbium Coelestium)中提出了他的革命性思想 , 当时有许多科学家阅读了这部著作并钦佩不已 , 科学家为之作注 , 并用它改进自己的天文学预测 。 然而 , 即使到了57年后的1600年 , 放弃地球静止这一信念的、真正意义上的天文学家也非常少 , 两只手就能数完 。 大多数科学家仍然倾向于似乎已是常识的“地心说” 。 我们在谈论日出日落时 , 似乎也在赞同这一学说 。

“日心说”宇宙论遭遇的僵局 , 有时会被认为是科学家固守偏见 。 这一僵局最终被伽利略打破 。 1609年 , 伽利略组装了一架望远镜 , 开始观测恒星、月亮和行星 。 在1609年之后的很长时间里 , 天文学家仍然有令人信服的科学理由来怀疑哥白尼 。 他们的故事生动地表明 , 研究者可以有很好的理由来抵制革命性观念 , 甚至是那些最终被证明非常正确的观念 。

第谷的新宇宙论

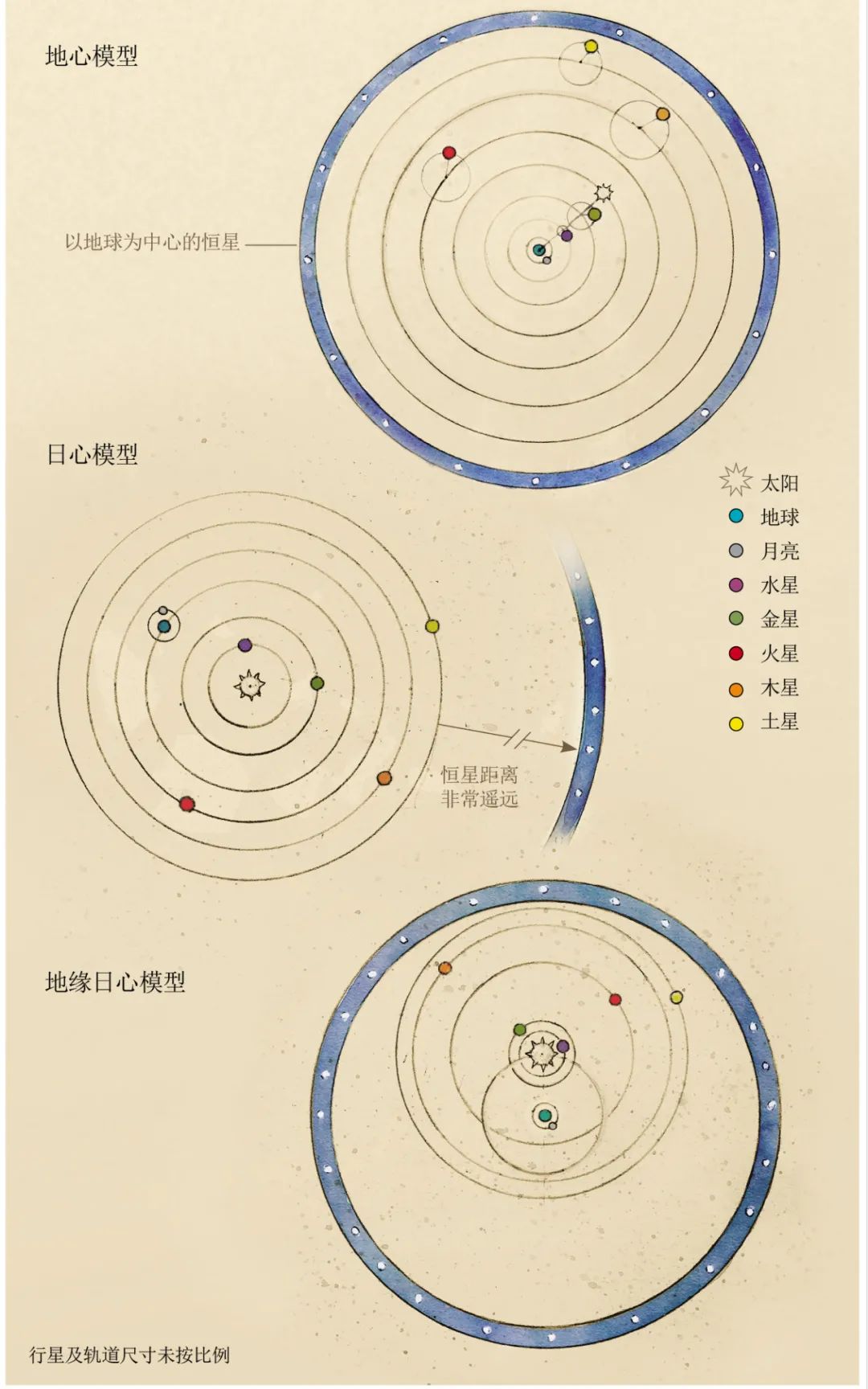

丹麦天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe)提出了一种能巧妙化解各种疑惑的新思路 。 他于1588年提出了一种不同的地心理论 , 即“地缘日心说”(geoheliocentric) , 这个理论有两大优点:它符合我们对世界如何运作的深刻直觉 , 与已有数据的吻合程度也比哥白尼体系更好 。

本文图片

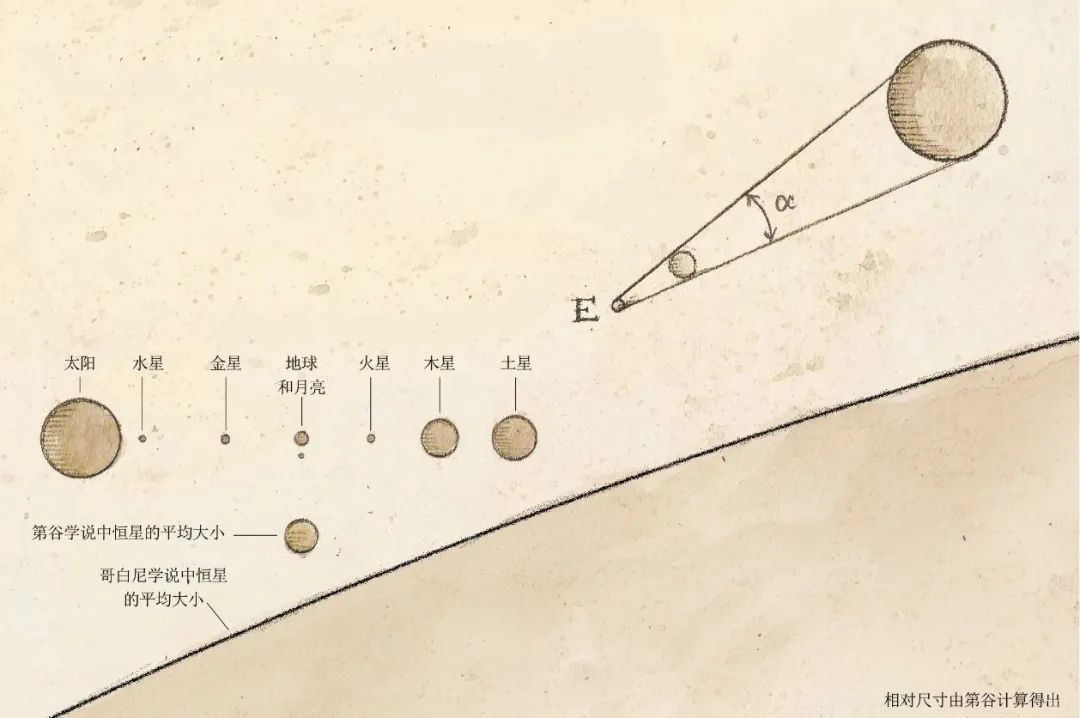

恒星的大小:反对哥白尼宇宙模型的意见中 , 最具毁灭性的论据是恒星的尺寸问题 。 我们观看天上的某颗恒星时 , 它似乎有很小的、固定的宽度 。 只要知道这个宽度及恒星的距离 , 借助简单的几何学知识就能确定恒星的大小 。 在地心宇宙模型中 , 恒星位于行星之外 , 这意味着恒星可以与太阳大小相比 。 但哥白尼的地心说则要求恒星极其遥远 , 这意味着恒星会大得难以置信——是太阳尺寸的数百倍 。 哥白尼只能用“诸神的干预”来解释这一异常数据 。 事实上 , 恒星的确非常遥远 , 但它们的视觉宽度是一种错觉 , 缘于光进入瞳孔或望远镜时所产生的结果——科学家还需要到200年后才能理解这一现象 。

第谷是一位杰出人物 。 他建造了一座城堡式的天文台 , 开展了庞大的研究计划 , 其预算堪比美国航空航天局的经费预算 , 配备了最好的仪器和最优秀的助手 。 正是由于最终采用了第谷的火星数据 , 约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler , 第谷的助手之一)才算出了行星的运行轨道是椭圆形 。 在证明第谷对于天文学的重要性时 , 哈佛大学的历史学家欧文·金格里奇(Owen Gingerich)常会提到阿尔伯特·库尔修斯(Albert Curtius)于17世纪中叶编纂的资料 , 其中集合了自古以来所有的天文学数据 。 从这些资料可以发现 , 两千年来有价值的数据大多数都来自第谷 。

哥白尼体系的精妙打动了这位成就极高的天文学家 , 但在某些方面也使第谷感到困惑 。 困惑之一是 , 无法解释地球为什么会运动(牛顿提出的万有引力理论可以给出很好的解释 , 但第谷生活的年代距离牛顿物理学的诞生还有一个多世纪) 。 地球的尺寸已为人们所知 , 这样一个直径数千千米、布满岩石和泥土的球体的重量显然十分巨大 。 在街上推动一辆负载货车尚且困难 , 什么力量能够推动这样一个物体绕太阳运转呢?

相比之下 , 恒星和其他行星的运动则很容易解释——自亚里士多德时代以来 , 天文学家一直认为 , 天体是由一种地球上找不到的、特殊的以太物质构成的 。 这种物质会自然地快速旋转 , 如同你不用力拉货车它就自然会趋向停止 。 第谷说 , 哥白尼体系“巧妙而彻底地避免了托勒密体系中一切多余或不和谐的内容……但它为地球这个笨重、怠惰、不适合运动的东西赋予了与以太天体一样快的运动速度” 。 在这方面 , 古代天文学家和现代天文学家有共同之处 , 后者为了解释他们观察到的现象 , 假定宇宙在很大程度上由“暗物质”或“暗能量”所构成 , 这与我们已知的任何东西都不相同 。

哥白尼体系中的恒星同样令第谷感到困惑 。 托勒密说 , 恒星天体“大得无法度量” , 因为我们观察不到恒星的周日视差(diurnal parallax)——当恒星从地平线升起 , 越过头顶又从地平线落下 , 地球观察者与恒星之间的角度和距离发生变化时 , 恒星的位置和外观没有出现明显变化 。 由此可以推出 , 地球的直径与恒星距离相比可以忽略不计 。 托勒密写道 , 地球“就像一个点” 。

哥白尼知道 , 我们甚至连周年视差(annual parallax) , 即地球沿轨道公转引起的恒星相对位置的变化也检测不到 。 假设地球果真绕太阳旋转 , 却不存在周年视差 , 这将意味着 , 恒星间的距离非常大 , 与之相比 , 地球公转轨道——哥白尼称之为“大圆”(orbis magnus) 的直径可以忽略不计 , “就像一个点” 。 于是 , 宇宙的尺寸将被重新定义 , 变成了几乎令人无法置信的——“无法估量的广大” 。

不仅如此 , 第谷很清楚 , 哥白尼的假说不仅对宇宙尺寸的认识有深远影响 , 对单个恒星的尺寸也是如此 。 我们仰望夜空时 , 单个恒星看起来有固定的宽度 , 托勒密和第谷都曾测量过 。 我们现在知道 , 这些遥远的恒星实际上是点光源 , 我们看到的宽度是光波通过圆孔(比如望远镜或虹膜)所产生的结果 。

但在当时 , 天文学家们对光的波动性一无所知 。 第谷用简单的几何学计算出 , 如果恒星间的距离像哥白尼所说的那样遥远 , 那它们的尺寸则必须有“大圆”那么大 。 即使是最小的恒星也会使太阳相形见绌 , 前者之于后者就如同一个葡萄柚之于一个点 。 这同样很难让人相信——第谷说 , 如此巨大的恒星是荒谬的 。 正如历史学家阿尔伯特·范·海尔登(Albert Van Helden)所说 , 第谷的“逻辑无可挑剔 , 其测量也无可指摘 。 哥白尼主义者能做的无非是不得不接受这一论证的结果” 。

面对着似乎无可辩驳的物理证据 , 哥白尼主义者并未放弃其理论 , 而是被迫诉诸神的全能 。 “俗众初看起来荒谬不羁的这些观点 , 不应被轻易地指责为荒谬 , 因为神的智慧和威严其实远远超出了他们所能理解的范围 , ”哥白尼主义者克里斯托弗·罗特曼(Christoph Rothmann)在一封给第谷的信中写道 , “你可以将宇宙想象为浩瀚无垠 , 将恒星想象得广大无边 , 但这仍然无法与无限的造物主相比 。 人们认为 , 国王地位越尊贵 , 其宫殿就应越加宏伟 , 才能配得上他的威严 。 那么 , 你认为神的宫殿应有多宏伟?”

第谷并不为这类论证所动 , 而是提出了自己的宇宙体系:太阳、月亮和恒星就像托勒密体系描述的那样围绕静止的地球旋转 , 而行星就像哥白尼体系描述的那样围绕太阳旋转 。 这种“第谷体系”(Tychonic)保留了“地心说”的优点 , 因此不需要解释笨重而怠惰的地球是如何运动的 , 也不必因为周年视差的缺失而将恒星假设为非常遥远、巨大——在第谷体系中 , 恒星就处在行星外面 , 尺寸也相当合理 。 但就行星而言 , 第谷体系和哥白尼体系在数学上是等价的 。 于是 , 第谷体系也保留了哥白尼体系在数学上的优雅 , 第谷认为这种优雅避免了托勒密体系中一切多余和不和谐的内容 。

伽利略用望远镜观看天空时 , 发现了大量与托勒密的古代宇宙论直接相抵触的现象 。 他看到木星有卫星 , 证明宇宙可能有不止一个运动中心 。 他还观察到金星有位相(金星与月球一样本身并不发光 , 光辉来自反射的太阳光 , 因此金星也像月球一样会出现周期性的圆缺变化) , 表明它围绕太阳运转 。 然而 , 这些发现并没有被当作地球绕太阳运转的证据 , 因为它们与第谷体系完全相容 。

200年的论据

17世纪中叶 , 哥白尼、第谷、伽利略等先驱均已逝世 , 意大利天文学家乔万尼·巴蒂斯塔·里乔利(Giovanni Battista Riccioli)出版了一部著作 , 对各种宇宙论进行了百科全书式的评价 , 名为《新天文学大成》(Almagestum Novum , 追随托勒密那部伟大著作) 。 里乔利考察了支持和反对哥白尼体系的众多论据 , 以及涉及天文学、物理学和宗教的论据 。 但里乔利指出 , 有两个主要论据构成了反对哥白尼体系的决定性证据 。 这两条论据都源自第谷的观点 , 都要到几百年后才能得到明确的答案 。

第一个论据是 , 里乔利认为旋转的行星应该会使抛射物和下落的物体发生某些改变 , 而在现实中却无法检测到这些改变 。 第谷曾经认为 , 旋转的地球会使抛射物的轨迹偏离直线 。 然而直到19世纪 , 法国科学家伽斯帕-古斯塔夫·德·科里奥利(Gaspard-Gustave de Coriolis)对这种效应做出完整的数学描述 , 这些偏离才被观测到 。

另一条是第谷提出的关于恒星尺寸的论据 , 里乔利用望远镜观测了恒星尺寸 , 并对第谷的结果做了更新(第谷从未使用过望远镜) 。 里乔利设计了一种可重复测量恒星直径的流程 , 结果发现恒星看起来比第谷设想的还要小 。 但望远镜也增加了对周年视差的灵敏度 , 却仍未检测到周年视差 , 这意味着恒星必定比第谷认为的还要远 。 最终的效果是 , 恒星必定像第谷所说的那样巨大无比 。

本文图片

三种宇宙模型:17世纪的天文学家对宇宙的描述有三种模型 。 地心模型的特征是 , 地球是静止的 , 太阳、月亮、行星和恒星围绕地球旋转 。 天文学家用“本轮”(epicycle)这个词来解释行星的逆行 , “本轮”是在主轨道的基础上添加的较小的环行轨道 。 哥白尼的日心模型看起来要简单些 , 但它引出了新的概念问题 , 比如恒星的距离必须远得难以想象 。 第谷的地缘日心模型在两者之间折中了一下:太阳、月亮和恒星围绕地球旋转 , 行星围绕太阳旋转 , 恒星的距离又被拉近了 。

里乔利抱怨哥白尼主义者诉诸神的全能来回避这个科学问题 。 作为一名耶稣会教士 , 里乔利几乎不可能否认神的能力 。 但他仍然拒绝接受这种解释 , 他说:“即使这种错误陈述无可辩驳 , 但它无法让更严谨的人满意 。 ”

【哥白尼|他们反对哥白尼,但他们都是好科学家】由于缺乏确凿的科学证据 , 哥白尼学说中 , 关于宇宙和恒星尺寸的几乎令人难以置信的说法 , 无法被证明是正确的 , 因此 , 哥白尼学说迟迟不被接受 。 1674年 , 英国皇家学会实验馆馆长罗伯特·胡克(Robert Hooke)承认:“地球是运动还是静止仍然是一个问题 , 自从哥白尼提出这一问题之后 , 现代最优秀的天文学家和哲学家为之殚精竭虑 , 但迄今为止尚未有人能够确切证明地球到底是运动还是静止的 。 ”

到胡克的时代 , 已经有越来越多的科学家接受了哥白尼的学说 , 尽管在一定程度上他们仍然面临着科学难题 。 直到1838年 , 弗里德里希·白塞尔(Friedrich Bessel)才记录下了令人信服的恒星的周年视差 。 大约在同一时间 , 乔治·艾里(George Airy)就恒星为何看起来比实际更大这一问题 , 第一次给出了一种完整的理论解释 , 斐迪南·莱希(Ferdinand Reich)则首次成功检测到因地球自转引起的落体偏离 。 当然 , 牛顿的理论——不适用于第谷体系——早已回答了第谷提出的“笨重、怠惰”的地球如何运动这一问题 。

然而 , 回到伽利略和里乔利的时代 , 那些反对哥白尼学说的人 , 也有一些基于科学的相当合理、清晰且有观察依据的有利论据 。 虽然事实最终证明他们错了 , 但这并没有使他们成为糟糕的科学家 。 事实上 , 无论是过去还是现在 , 对他人的激烈争论提出严谨的反驳意见 , 一直是科学研究中的挑战和乐趣 。

本文作者:

丹尼斯·丹尼尔森是加拿大不列颠哥伦比亚大学英文教授 , 主要研究哥白尼革命的文化意义 。

克里斯多夫·M·葛兰尼曾是美国杰佛逊社区和技术学院(Jefferson Community and Technical College)的物理学和天文学教授 。

本文译者:

张卜天毕业于中国科技大学物理系 , 在北京大学获得科学哲学博士学位 , 现任清华大学人文学院科学史系教授 , 清华大学科学人文经典研究中心主任 。

本文由微信公众号“环球科学”(ID:huanqiukexue)授权转载

转载请先联系newmedia@huanqiukexue.com

编辑:hxg

推荐阅读

- 功能|小米12来了,这次他们不装了,想直接对标苹果。

- 安全|波兰政府被指使用Pegasus入侵反对派团体成员设备

- 领导|时间定了!他们要来临沂!

- 社交|Snapchat推出“阿凡达” AR滤镜让用户知道他们在元宇宙中的样子

- 问题|贺雪峰:反对平庸的精致,鼓励粗粝的创新

- 航天员|平均33岁!他们10年打造中国空间站超级“净化器”

- 产品|汇聚多源数据,打造预报“零时刻,他们这样做!

- 职场|LinkedIn领英大改版,量化猎头说:断了他们财路!

- 公司|旷世科技:强烈反对美国财政部将公司加入“中国军工复合体企业”清单

- 安全|Meta公司提醒5万名用户:他们已成为“雇佣监视”公司的目标