万字|万字长文:中国跨境电商二十年( 三 )

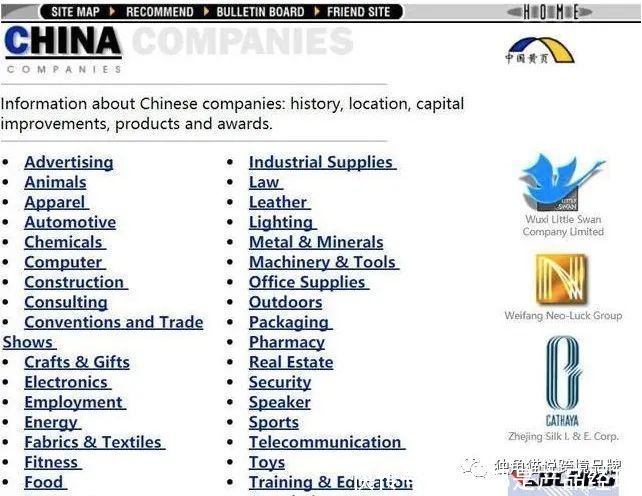

中国黄页虽然后来凉了,马爸爸也回到了杭州湖畔花园,但它却是后来alibaba.com的前身。

文章插图

一开始,阿里巴巴是一个和中国黄页非常类似的企业信息发布平台,让中国数以千万计的中小企业发布产品信息,有两个平台,一个是中文的,一个是“清晰而专业的英文平台”,其实也就是一个内贸一个外贸,也就是跨境B2B。

其中一个拳头产品“中国供应商”,顾名思义,就是帮助广大的中国工厂对接外国客户,而后来大名鼎鼎的“中供”体系,其实就是这个“中国供应商”体系的缩写。

阿里巴巴很快就和环球资源平分秋色,到2002年底,阿里巴巴实现全面盈利。所以说,马爸爸的第一桶金其实并不是电商,而是外贸赚来的。2003年阿里趁势推出C2C平台淘宝网。之后就是属于国内的另外的传奇了。

无独有偶,后来B2B的另一个明星级玩家敦煌网于2004年成立。敦煌网在当年可谓“含着金钥匙”出生,不仅创始人是外企高管、卓越网创始人,而且一起步就拿到风投资金。在2000年代,创业和融资都不像今天这么普遍,敦煌网的出现也让跨境B2B这件事开始进入更多人的视野。

客观来说,早年的外贸无论从大环境还是团队能力来说,做B2C都是不现实的,中国卖家既没有渠道也没有能力把终端产品直接卖给外国人,所以所以B2B就成为了最好的模式。

但是黄页类的信息对接,只是很基础的一步,后端的交易、支付、物流等,才是更重的环节,这就使得早期的外贸B2B都面临着做轻还是做重的问题:做轻价值太薄,做重有很多门槛。

三、巨头来了,流量带来的2C生态转眼时间来到了2005年,这一年又发生了一件大事:谷歌进入中国。

虽然谷歌进中国的主要任务是推动其搜索引擎的业务,而并非发展电商,但它的代理商体系的建立却让“流量”这个词进入了更多人的视野。

其实在谷歌进入中国之前,中国卖家早已进入了谷歌。外贸商们早就知道流量可以带来客户,特别是在福建广东这种外贸发达、流量敏感的地区,甚至在2006年谷歌正式推出代理商体系之前,就已经有了许多民间的“投放代理”机构。

那时候FB尚小,亚马逊未成气候,大流量还集聚在谷歌、雅虎、MSN等平台,外贸企业已经初步摸索出了一套SEO的方法,通过平台流量直接吸引外国买家。“点石论坛”、“福步论坛”这种BBS也开始兴盛起来,“流量”这个词开始越来越多出现。

不得不说,第一个把traffic翻译成“流量”的人就如同第一个把女人比作花的人一样,是天才级的。“流量”之于外贸,就如同“互联网思维”之于平台,开启了一个全新的时代。

为什么这么说呢?因为在外贸的时代,大部分人的思维都是把货卖给采购商,至于海外国内的销售,就交给外国采购商了,但因为“流量”的理念出现,一些头脑灵活的人开始意识到:每个卖出的货物背后,都是一个个消费者个人啊。货物既然可以以大宗贸易的方式出去,也应该可以直接卖给这些人啊?

互联网带来的是扁平化,扁平化就意味着2C的机会:传统外贸对流量的理解变化,直接带来的就是“跨境电商”这个词的出现。

应该说,在2005之前,出口基本上都叫”外贸“,而05年以后,“跨境电商”这个词才正式被大众所知晓。伴随着国内如火如荼的电商大业兴起,直接面向海外消费者的跨境电商也开始正式走上了历史舞台。

文章插图

既然是流量驱动,那一定是近水楼台先得月,谷歌中国的员工,那也一定是春江水暖鸭先知。

推荐阅读

- 空中上网|中国电信推出空中上网产品

- focus seller|销量增涨1500%!GMV翻3倍!是谁在加速中国跨境商家出海变现?

- 阿里巴巴集团|麦当劳中国与阿里巴巴合作升级,将聚焦会员服务、IP合作、全渠道营销等新领域

- 行程码|中国电信回应“行程码查询异常”:相关扩容设备测试所致

- 电商|为何中国电商压制实体,而日本实体店却“干翻”电商?有4点原因

- 市场|中国搜索引擎市场竞争日趋激烈,后来者持续涌现!

- 亚马逊|全球跨境支付公司Thunes任命新高层,助力中国跨境电商卖家

- 故障|中国电信网络故障频发!多地网友称行程码“数据查询异常”

- 中国电信|中国电信推出天翼空中上网产品:支持在线音视频等

- 行程卡|中国电信回应“行程码查询异常”:对相关设备紧急扩容所致