分布式|雪崩才是元宇宙的必然( 十 )

在说完了本文的主要观点之后,我们不妨从头开始讨论一下“元”(Meta)的意义与价值。

特别提示:本段附录试图给那些从没玩过元游戏,或者只是简单接触过元游戏的读者讲讲元游戏,乃至“Meta(元)”的醍醐味,为此不可避免地涉及※大※量※剧※透※ 。如果您本身还有尝试这些经典老牌元游戏的愿望,建议略过此节不读。

好啦,让咱们开始吧——

元叙事与形而上学“我过去学过古典文学,‘meta’这个词来源于希腊语,意思是‘超越’。对我而言,它象征着总有更多的东西要去构建,总有下一章的故事。”

关于“元”也就是“Meta”的定义,上周的开发者大会第一天,扎克伯格在《创始人的信》当中做出了以上说明——考虑到这个解释基本等于“听君一席话,如听一席话”,咱们还是自力更生找答案吧:

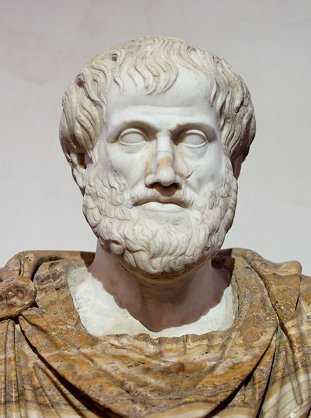

首先,有请一位咱们所有人都不陌生的希腊老熟人

文章插图

——无错,亚里士多德。

和一辈子输出只靠一张嘴的苏格拉底不同,搞学问十项全能的亚里士多德,一辈子留下的典籍数量,用“著作等身,且不止一身”来形容丝毫不为过。不难想象,面对茫茫多的学术遗产,亚里士多德的后继者,着实为归档问题纠结了好久:

和古典时期的许多聪明人一样,亚里士多德的兴趣方向非常复杂,哪怕在看似相近的类别下,莫名其妙的主题也是层出不穷——例如,那些研究“身边事物”的著作里,既有“构成事物的物质”这种看得到摸得着的议题,也有“事物是个什么事物 ”这种纯粹基于想象的“本元问题”研究——先把分类命名搞定,显然属于当务之急。

大约在公元前1世纪的时候,雅典逍遥学派的后继者之一、罗德岛的安德罗尼库斯,把亚里士多德对“身边事物”的研究,总结成了两个分类:

其中一类,研究有形体的事物,被称作 physics——翻译过来,就是“物理”;

另一类,研究没有形体的事物,被称作 metaphysics——看,meta出现了!

顺带一提,metaphysics 的正式译名咱们应该都不陌生,就是形而上学。

由此可见,从文化和史学的角度来看,“meta”并不是什么诞生于信息时代的前卫概念;以形而上学为例,从古典到中世纪再到文艺复兴,这门从全局角度探讨“生命、宇宙以及一切”的“本质”学问,在整个西方哲学史上都占据着举足轻重的地位:

从笛卡尔到康德,再从黑格尔到休谟,在以世纪为单位的岁月里,大批载入史册和教科书的哲人,都在这门“meta”学术的发展史上,留下了自己思辨的痕迹。

不过,在迭代版本持续更新的同时,形而上学究竟“meta”出了什么结论,争议的声音也在逐渐泛起;终于,随着实证主义的崛起,并没有给出“生命、宇宙以及一切”终极答案的形而上学被推下神坛——“用孤立、静止、片面的观点看世界”,这种咱们耳熟能详的形而上学定义,源头之一就是这里。

但即便如此,探究本质的“meta”并没有被人遗忘,形而上学的影响力更是一直持续到了今天——举个最简单的例子:我是谁?我在哪?谁在打我?

这个吃鸡玩家都不陌生的灵魂三问,和形而上学的“哲学三问”,赫然是一脉相承:我是谁?我从哪来?我到哪去?

除了这种诙谐但意外精准的戏仿之外,从20世纪中期开始,伴随着后现代主义的崛起,“探究本质”的形而上学,在叙事学领域逐渐抬头,一系列挂着“meta”前缀的艺术表现类型,开始出现在我们面前——元小说(Metafiction)和元电影(Metacinema)就是个中典范,元游戏(Metagame)自然也不例外。

推荐阅读

- 说明书|收货,也许才是买家电最大的坑

- 出发票|给经销商提供支持:很多人不知道,经销商才是厂家的第一用户

- 税收|薇娅翻车,偷税只是表象!触碰国家战略底线才是主因

- 用户|拼多多800提现领现金是真还是假?获取用户信息才是真正目的

- 顺丰|双11何去何从?天猫京东唯品会低调变化,网友:这才是趋势

- ipo|刘强东才是真的有眼光!菜鸟果然只是一时风光,快递行业风向变了

- 内容|视频网站涨价潮下,内容质量其实才是关键所在

- 直发|这才是拼多多便宜真相,产地直发只是一方面,还有更大的谜底

- 京东物流|刘强东年轻时的照片曝光,让人心酸,网友:这才是真正的白手起家

- 维普|原来知网才是最大的白嫖党