文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

在粒子物理标准模型中 , 科学家们根据粒子相互间作用力的不同 , 将组成物质的最小、最基本的单元划分为三种粒子 , 分别是强子、轻子和传播子 。 在上世纪中叶 , 科学家们又通过宇宙高能射线以及高能加速器 , 陆续发现了上百种自旋为整数的介子以及自旋为半整数的重子 , 这些介子和重子都是由上、下、奇异3种夸克所构成 , 与此同时 , 也发现了比电子要重、带一个负电荷的μ介子以及与之相伴的中微子 。 据此 , 科学家们进一步丰富完善了粒子物理标准模型 , 将夸克与轻子置于同一层次 , 为成为最严密的物理理论之一奠定了坚实的基础 。

μ介子摆动频率与粒子标准模型的“出入”

一个理论越是完美 , 就越会受到科学家们的关注 , 总会想方设法去进行验证 , 而这种验证多数是以“证伪”为主要目的 , 就像宇宙大爆炸、进化论一样 , 粒子物理模型自从上世纪70年代发展起来之后 , 就一直“享受”着这种待遇 。

之所以粒子物理标准模型会如此令科学们着迷 , 主要原因在于 , 它能够非常准确地预测宇宙中基本粒子的行为和规律 , 拿μ介子来说 , 标准模型就准确地预测了它的摆动频率 。 然而 , 粒子物理标准模型同样存在着“缺陷” , 比如其中缺少对引力的描述 , 也没有涉及可能遍布宇宙中的神秘暗物质 。

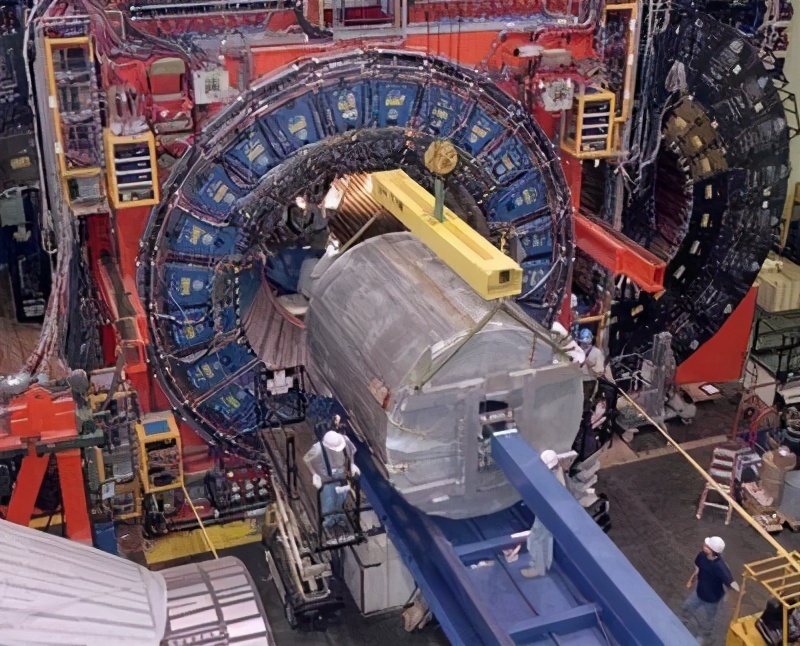

所以 , 在整个宇宙中 , 或许会存在着标准模型之外的东西 , 于是科学家们对它的研究乐此不疲 , 但是大量的实验 , 特别是高能粒子加速器投入研究以后 , 结果总会让人们“失望” , 因为所观察到的现象 , 都处在粒子标准模型的预测范围之内 , 最有代表性的就是2012年 , 利用大型强子对撞机 , 发现了一种标准模型所预测的粒子—希格斯玻色子 , 使得粒子标准模型体系更加完整 , 权威性变得更强 。

2001年 , 美国布鲁克海文国家实验室研究发现 , 粒子标准模型中的μ介子 , 其摆动频率似乎比标准模型预测的要稍微快一些 , 这种现象利用模型很难解释 。 自2018年以来 , 美国费米实验室研究人员 , 进一步完善这个实验 , 利用大型强子对撞机监测到 , μ介子的摆动频率 , 的确要比标准模型预测的稍快 , 在一定程度上说明宇宙中可能存在着额外的粒子 , 对μ介子的行为产生了影响 , 而这种影响标准模型并没有做出预测 。

标准模型对μ介子行为的预测

μ介子是一种微观粒子 , 它的性质与上世纪30年代发现的电子有很多相似之外 , 具有负电荷 , 具有自旋特性 , 但是它的质量要比电子大得多 , 是电子的207倍 , 这些性质使得该介子在磁场中可以表现出比较微弱的摆动 , 而且磁场越强 , 摆动的频率就会越快 。

按照标准模型 , 在量子尺度上 , 微小的能量波动体现形式 , 就是粒子对(正粒子和虚粒子)的突然出现和消失 , 如果μ介子与虚粒子的“背景”相互融合时 , 就会出现摆动频率加快的现象 , 加快的效率约为0.1% , 而实现这种摆动频率增加的环境 , 就是反常磁矩 。

不过 , 标准模型对μ介子的预测 , 取决于对宇宙中所有粒子的描述 。 在已经做出预测的所有粒子中 , 对μ介子的影响是相对固定的 , 这也就使得其摆动频率处在一个“合理”的增幅之中 。 那么 , 假如宇宙中包含着模型没有预测到的其它粒子 , 那么就会影响μ介子的反常磁矩 , 从而有几率使得μ介子的摆动频率突破到上述固定区间之外 , 虽然这种额外的影响微乎其微 , 但仍然有几率在精密的实验室中测量出来 。

因此 , 探测μ介子 , 已经成为新物理学中最具有包容性的活动之一了 , 如果通过反复实验 , 测量的结果 , 在消除随机波动造成的理论预测与实际观察之间的误差之后 , 达到一定的确定性标准之后 , 仍然存在着“分歧” , 那么就会对之前的粒子标准模型产生冲击 。

费米实验室所做的努力

推荐阅读

- 3623米冰层之下,隐藏着一条巨大湖泊,科学家研究后喜出望外

- 在天鹅座发现疑似超级外星能量站,揭示外星高端文明或将不远

- 为证明时间不存在,一女子独住洞穴130天,最终她的结局如何

- 距离地球1400光年的塔比星,亮度骤然下降,难道是高级文明所为?

- 为什么宇宙会存在光速限制?为了文明和宇宙秩序的安全

- 距离人类最遥远的“尼莫点”,会是动物的天堂吗

- 距离我们仅31光年!地球的两倍大!科学家称可能支持生命

- 人类干扰让我们很难听到外星人的声音

- 非洲有一处“魔潭”,宽度仅10多米,子弹为什么飞不过去?