文章图片

文章图片

文章图片

我们知道今天的行为会影响明天的事件 , 但是想象一下把这个场景倒过来:未来的行为实际上可能会影响你今天的情况 。 未来有可能影响现在吗?著名的双缝实验的增强版——延迟选择量子擦除实验 , 恰好暗示这样的结果 。

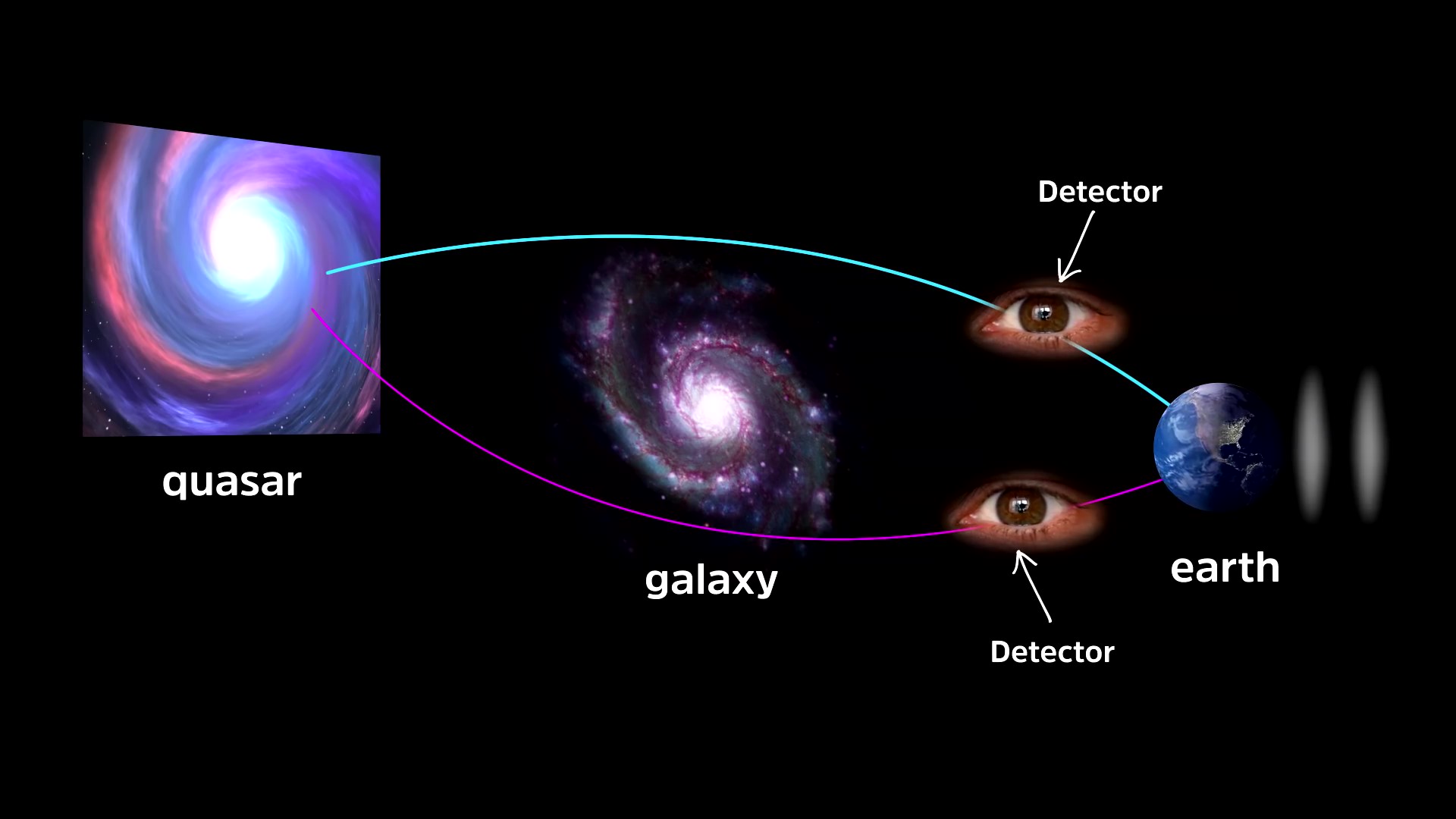

惠勒的延迟选择实验1978 年 , 物理学家惠勒提出了一个思想实验 , 称为延迟选择 。 惠勒的想法是 , 想象来自距离地球数十亿光年的遥远类星体的光 , 被更近的星系的引力所弯曲 。 结果 , 由于地球和类星体之间星系的引力透镜效应 , 类星体看起来像在两个稍微不同的位置 。

惠勒随后指出 , 可以通过两种不同的方式在地球上观察到这种光 。 第一种方式是针对每个图像都有一个检测器 。 由于这种光的精确来源是已知的 , 因此在观察时它会被测量为光粒子 。 但是 , 如果在两个光源的交界处放置一个光干涉仪 , 则来自这两个图像的组合光将被测量为波 , 因为它的精确来源是未知的 。 因为这是在光发出数十亿年后才被测量 , 并且测量的方式依赖于观测者的选择 , 所以这个实验被称为延迟选择 。

这个类星体实验并不实用 , 但现代设备允许我们在实验室中进行类似的实验 。 事实上 , 他的思想实验得到了证实:当路径信息已知时 , 光是一个粒子;当使用干涉仪擦除路径信息时 , 光是波 。 光在数十亿年前就开始了它的旅程 , 早在我们决定选择哪个测量方式之前 。 似乎类星体光“知道”在地球上进行实验之前的数十亿年 , 它会被视为粒子还是波 。

这是否证明粒子对其当前状态的测量以某种方式影响了其过去的状态?解释量子理论的最传统方法是假设量子具有波函数 , 这意味着它实际上不是粒子或波 。 当对它进行观察时 , 它才会坍缩成一个确定的状态 。 在这种观点中 , 测量行为使量子粒子成为现实 。 所以在延迟选择实验中 , 这意味着在你测量它之前 , 量子不会变成“真实的” 。 所以这个实验并不能证明现在影响了过去 , 因为光可能同时是波和粒子 , 只有在被测量时才变得真实 。

延迟选择擦除实验然而 , 另一个较新的实验设置使用了一种更复杂的方法来确定这种未来影响过去的想法 , 它为延迟选择引入了一种称为量子擦除器的东西 。 因此 , 它被称为延迟选择量子擦除实验 。 这是一个复杂的结构 , 将纠缠的光子对引入到惠勒的延迟选择实验中 。 不过 , 我们将使用一个更简单的设置 , 它将以更易于理解的方式说明这个概念 。

首先 , 采用标准双缝装置发射单光子 , 但不是让光子在穿过双缝后进入屏幕 , 而是使用硼酸钡晶体将光子分成两个纠缠的光子 。 由于这些光子是纠缠在一起的 , 我们可以在不接触另一个光子的情况下对一个光子进行测量 。 此外 , 我们将放置一个透镜 , 这样无论光子是从顶部狭缝还是底部狭缝出射 , 两束光都将始终在检测器1处组合 , 这样我们就无法知道光子来自哪个狭缝 。 所以这个镜子充当擦除器 , 因为它擦除了光子的路径信息 。

接下来 , 我们将对从每个狭缝中出来的纠缠光子对进行几次测量 。 我们放置分光镜 , 使光子有50%的机会向下转向 , 也有50%的机会通过分光镜 。 当光束向下转向时 , 来自顶部和底部狭缝的两束光会合并 , 从而无法知道路径信息 。 换言之 , 如果检测器4检测到一个光子 , 它不会有光子来自哪条路径的信息 。

但是如果粒子离开顶部狭缝并在检测器2处检测到 , 则知道哪条路径信息 , 因为检测器2只检测来自顶部狭缝的光子 。 类似地 , 如果粒子离开底部狭缝 , 并在检测器 3 处被检测到 , 则其路径信息也是已知的 , 因为检测器3只能检测来自底部狭缝的光子 。

当检测器2检测到一个光子时 , 检测器1检测到它的纠缠双胞胎 , 表明它是一个粒子而不是波——因为我们看到了非干涉图案 。 同样的事情也发生在检测器3上 。 然而 , 当检测器4检测到光子时 , 检测器1检测到的是波形 。 这告诉我们 , 当知道了路径信息 , 也就是探测器能确定光子来自哪个狭缝时 , 它总是以粒子的形式呈现 。 但是当探测器无法确定光子来自哪个狭缝时 , 光就表现得就像波一样 。 到目前为止 , 一切都还正常 。

推荐阅读

- 长征五号来了,看乐高大神如何用乐高复刻天问任务

- 日本隼鸟2号在小行星上“暴力采矿”,还带回了一个“人造物”

- 登月确有难度:年初6家探测器立志登月,如今已有3家确认推迟

- 列举三种比黑洞还恐怖的天体,黑洞在它们面前,也是小弟

- 迷雾重重:是谁“修改”了旅行者1号的程序,致其发回神秘乱码?

- 两年过去了,你还记得这个小“火”子吗?

- 你爱我,我爱你,我们“纠缠”在一起

- 科学家探测到,土卫六有生命演化的有机物,地球生命可能不再孤单

- 旅行者1号再次传回信号,已飞到233亿公里外,为何还能传回信号