文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

引言当人造卫星升空时 , 地球和宇宙的奥妙终于被人类窥探得更清楚 。 中国在天文学方面更是成效斐然 , “天眼”地建成为中国的天文学发展提供了视野 。 这说明了科学技术才是正确解释天文现象的道路 。

与之相对的神学解释 , 总是将人类的命运和天象联系在一起 。 无论东西方 , 在人类社会科学技术兴起之前 , 无不受到神学观念的影响 , 天文学更是被赋予了神秘的力量 。 我国古代的天文学也不例外 , 其中以汉代最为典型 , 影响也最深远 。

一、天变异常 , 没有神学特质的汉代天文观测

最初的天文观测是为了确定方位和季节变化 , 后来衍生成了星占和编制历法 。 汉代的天文观测内容广泛 , 同时有方位、星占和编制历法的目的 。

星占的对象是“天变” , 即天体的异常现象 , 历法描述的是活动天体的运行 。 要准确无误地描述天体的“异常”及活动规律 , 首先要做的即是恒星在天穹背景上的位置和状态 。

《太初历》中详细记录了五大行星连续两次和太阳相合的时间 , 其测算精度与现代天文学测量结果相差最小仅43.2分钟 。

由此可见汉代天文学的发达 。 除了行星运动的观测 , 汉代天文学家对“黄道”坐标的定位也相当关注 。 “黄道”是太阳在天空中运行的轨道 , 也是天文坐标系的基本圈 。

《汉书·天文志》中记载了西汉时期的天文学家用“昏旦中星法”测量冬至点 , 过程此处略过 。 结论是冬至点在黄道坐标斗21.25度 , 这与现代冬至点的定位相差不大 。

汉代天文观测的进步是在实践活动的基础上发展来的 , 天体现象的记录是汉代天文学家根据生产需要进行的观察 。 但值得注意的是 , “日食”现象似乎得到了汉代人的偏爱 , 许多古籍都有它的记录 。 如《汉书》、《汉纪》、《通志》等 。

这就让人产生了一种疑问:如果只是为了定位和编制历法 , 似乎不需要对“日食”这一现象过于关注 , 那么汉代为什么拥有如此多的看似无用的记录?

举一个例子 。 东汉时期普遍实施日食观测制度完备的《四分历》 , 据史料记载期间都城洛阳可见日食49次 , 然而在公布的天文观测记录中只有48条记录 。 这里所遗失的记录是发生在东汉质帝本初元年七月甲寅朔早上7时24分 。

其中原因根据《史记》的记载得到解答 。

【星分翼轸,地接衡庐:天象变而福祸相依?神学包装下的汉代天文学】原来那时皇帝驾崩 , 新帝即位不久就出现了“日食” 。 这在当时被视为“大不利”现象 。 于是新帝为了巩固皇权 , 下令让史官删除这一记录 。

“闰月甲申 , ……帝崩于玉堂前殿 , ……闰月庚寅 , 其日即皇帝位” 。

这便是盛行于汉代的“天人感应说” , 让单纯实践的天文观测活动蒙上神学面纱 , 且观测行为逐渐服务于统治阶级的“天道”解释 。 这种带有神学气息的天文解释在汉代以前就存在 , 只是到了汉代时更具有说服力 。

因为统治阶级直接规定了天变是人事的反应 。 《汉书·天文志》载:

刨去神学的解释 , 汉代天文学的造诣极高 , 为后世天文学的发展提供了基础 。 而具备神学特质的汉代天文学有其存在的意义 , 并赋予了汉代历法的神秘性 。

“凡天文在图籍昭昭可知者 , ……是以明君睹之而寤 , 饬身正事 , 思其咎谢 , 则祸除而福至 , 自然之符也” 。

二、君权神授 , 浓墨重彩的汉代历法

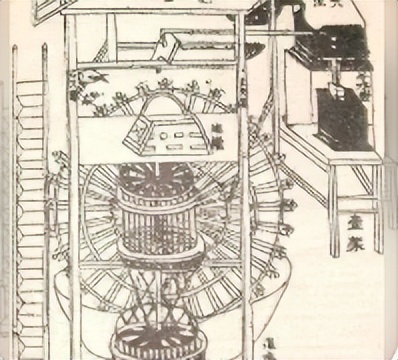

汉人认为 , 历法是“君权神授”的“天命”的象征 , 因此其本身就具有神秘性 。 从形式上看 , 汉代的“历”不仅仅是指安排年月日的“日历” , 而且还是一个复杂的天文算法体系 。 除了确定岁首、安排朔望月之外 , 还要推算二十四节气时刻、昼夜时刻、日月五星位置及各种相关天象 。 如日月食 , 故其相当于一个“数理天文学”体系 。

推荐阅读

- 《普罗米修斯》密档:大卫为什么要创造异形

- 两次飞越冥王星!到达50天文单位处,新视野号创造了新纪录

- 斥资2.6亿美元建造的“天眼”,却变为“垃圾站”,实在惋惜

- 人类为什么只留了头发和隐私部位的毛发?看完就恍然大悟了

- 中国年龄最大的航天员—邓清明神舟十五号圆梦太空,56岁不服输!

- 我国天文探测再创世界第一,全球最大的太阳望远镜有多厉害?

- 60秒带大家读懂世界

- 温室气体是西方炮制出的“伪科学”理论,是人类历史上最大的骗局

- 中华星到底因何失踪?