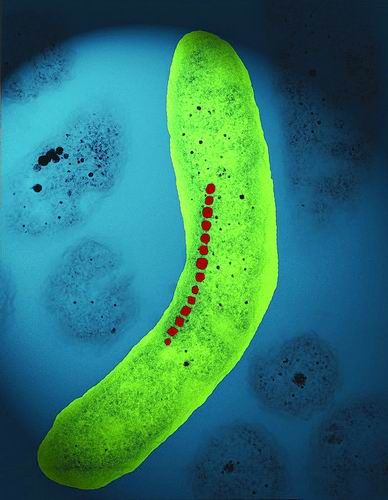

趋磁细菌磁导航及其链状排布的磁小体“生物罗盘” 。 课题组供图

■本报见习记者 王敏

在现代医学中 , 将药物装载到磁性纳米颗粒上 , 利用外部磁场的导向性将其“快递”至肿瘤 , 已成为一种重要且安全的肿瘤药物治疗新策略 。

近日 , 中国科学院合肥物质科学研究院(以下简称合肥研究院)强磁场科学中心研究员王俊峰课题组在研究自然界趋磁细菌生物矿化机制的基础上 , 仿生合成了具有高效磁靶向及肿瘤组织穿透性的软铁磁类磁小体纳米材料 。 相关成果日前发表于美国《国家科学院院刊》 。

效仿最古老的趋磁细菌

地球上许多动物如鸽子、海龟等可以利用地磁场导航 , 进行长途迁徙 。 同样 , 原核生物中的趋磁细菌也能够感应地磁场定向游弋 。

生活在大海、湖泊底部的趋磁细菌被认为是地球上最古老的生物之一 , 它们的趋磁性来自体内一种特殊的细胞器——磁小体 。

“这些磁小体相当于趋磁细菌的‘生物罗盘’ 。 在显微镜下看 , 它们是一个个同一纳米尺寸、形貌一致的氧化铁晶体 , 像项链一样串联成一个整体 。 ”论文通讯作者王俊峰说 。

最奇特的是 , 磁小体链与趋磁细菌的动力系统(鞭毛)直接耦连 , 形成一个高效的导航动力一体化系统 。 利用磁小体链 , 趋磁细菌灵敏感知微弱的地磁场(约50微特斯拉) , 沿着地磁场方向摆正位置 , 再通过鞭毛的旋转完成定向移动 。

在肿瘤药物治疗中 , 由于肿瘤周围环境的复杂性 , 加上其本身非常“致密结实” , 导致纳米药物靶向效率平均低于1% 。 如何提高靶向效率、促使药物快速穿透肿瘤组织 , 仍然是一个巨大挑战 。

近年来 , 基于化学合成氧化铁开发的磁性纳米药物成为高靶向效率的“优秀候选者” 。 但其存在一个痛点 , 即纳米颗粒越大 , 磁性能越强 , 而大尺寸纳米颗粒 , 尤其是磁性颗粒间易形成的聚集体 , 阻碍了它们穿透肿瘤组织的能力 。

受趋磁细菌磁小体合成机制的启发 , 王俊峰团队创新性提出在体外合成一种尺寸小但具有天然磁小体优点的纳米微结构 。 王俊峰认为:“这是对仿生合成技术的一个很大挑战 。 在应用方面 , 尤其在纳米医学领域具有巨大的前景 。 ”

磁性纳米材料也是“外貌协会”

已有研究证明 , 趋磁细菌之所以能够灵敏感知微弱地磁场 , 磁小体晶体的软铁磁特性是关键 。 而这种特性与晶体的尺寸和形貌息息相关 。 可以说 , 磁性纳米材料也是“外貌协会” 。

【磁场让抗肿瘤药物定向快速“穿透”】前期工作中 , 王俊峰团队系统研究了磁小体生物矿化机制 , 包括其最核心问题——单个磁小体晶体是如何形成的、哪些关键蛋白参与了调控 , 以及生物矿化调控的微观机制 。

“我们发现磁小体形成需要两个关键因素 , 即磁小体膜与磁小体调控蛋白 。 ”论文共同第一作者、合肥研究院强磁场科学中心助理研究员马坤说 , 磁小体膜可以严格控制磁小体的尺寸与均一性 , 而磁小体调控蛋白主要负责调控磁小体晶体的成核与晶体生长 。

马坤进一步解释说:“天然磁小体的晶体中含有8个【111】晶面(立方八面体)、6个【100】晶面(八面体) 。 其中6个【100】晶面的存在对于磁小体的软铁磁性形成 , 特别是低的磁矫顽力必不可少 。 但在常规条件下 , 这种【100】晶面很难自然形成 , 也不稳定 。 ”

进一步研究发现 , 在天然磁小体囊泡中有一种Mms6蛋白可以稳定【100】晶面 。 由此 , 仿生合成类磁小体的路线逐渐清晰 , 至少需要两个基本条件——精确控制磁小体的尺寸和晶体形状 。

最终 , 他们在体外自组装构建了一个类似天然磁小体囊泡的纳米反应器 , 并引入Mms6蛋白 , 重构了趋磁细菌磁小体生物矿化的微环境 , 成功仿生矿化合成了类磁小体晶体 。

从生物中来 , 到生物中去

我们知道 , 磁场可以无阻碍穿透生物体 , 并且不会造成组织伤害 , 这是磁共振成像技术在临床上得到广泛应用的基础 , 也是纳米药物磁靶向递送的原理 。

随着工程技术的快速发展 , 现在人们可以获得的磁场已经是地磁场强度的几十万倍甚至百万倍 。 不久前 , 我国稳态强磁场实验装置创造了同类型磁体的世界纪录——45.2特斯拉 。

王俊峰表示:“这意味着我们有更好的磁场条件 , 可以对注入生物体内的类磁小体进行远程操作 。 ”