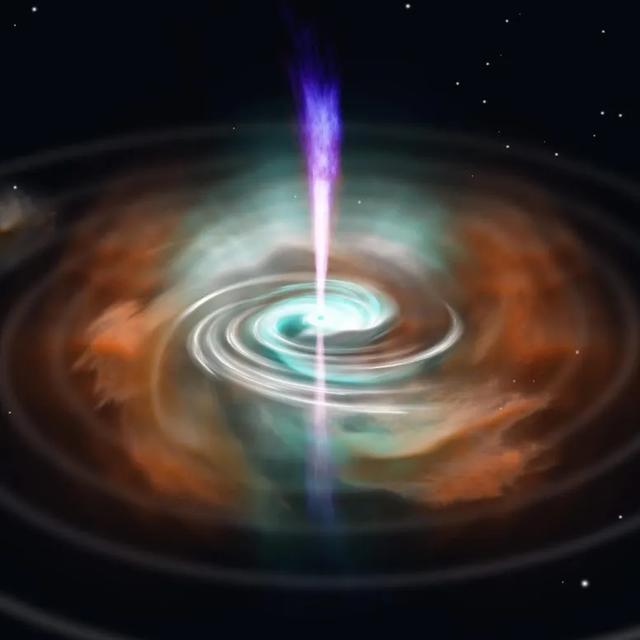

根据英国巴斯大学的最新研究 , 新生的超大质量恒星 , 而不是黑洞 , 可能是伽马射线暴的原因 。 围绕地球运行的卫星已经探测到伽马射线暴(GRB) , 它是一种持续几毫秒到几百秒的高能伽马射线辐射的发光闪光 。 这些灾难性的爆炸发生在距离地球数十亿光年的遥远星系 。

一种叫做短时GRB的GRB是在两颗中子星碰撞时产生的 。 这些超密集的恒星其质量相当于我们的太阳 , 被压缩到比一个城市还要小 , 在其最后时刻触发GRB之前 , 在时空中产生称为引力波的涟漪 。

到目前为止 , 空间科学家们基本上同意为这种高能和短暂的爆发提供动力的\"引擎\"必须总是来自一个新形成的黑洞 。 然而 , 由英国巴斯大学的Nuria Jordana-Mitjans博士领导的一个国际天体物理学家团队的新研究正在挑战这一科学正统观念 。

根据该研究的发现 , 一些短时的GRB是由超大质量星(又称中子星残余物)的诞生引发的 , 而不是黑洞 。

Jordana-Mitjans博士说 。 \"这样的发现很重要 , 因为它们证实了新生的中子星可以为一些短时间的GRB提供动力 , 以及伴随着它们被探测到的跨电磁波谱的明亮发射 。 这一发现可能为定位中子星合并提供了一种新的方法 , 从而在我们搜索天空中的信号时找到引力波发射器 。 \"

相互竞争的理论

【不是黑洞:天文学家可能需要重新思考伽玛射线暴是如何形成的】关于短时的GRB , 人们知道的很多 。 它们的生命开始于两颗中子星 , 它们一直在螺旋式地接近 , 不断地加速 , 最后碰撞 。 而从坠毁地点 , 一个喷射性的爆炸释放出伽马射线辐射 , 从而形成GRB , 随后是一个较长的余辉 。 一天后 , 在爆炸过程中向四面八方排出的放射性物质产生了研究人员所说的千新星 。

然而 , 在两颗中子星相撞后究竟剩下什么?是碰撞的\"产物\" - 并因此成为赋予GRB非凡能量的动力源 , 一直是一个争论不休的问题 。 由于巴斯领导的研究发现 , 科学家们现在可能更接近于解决这一争论 。

空间科学家们在两种理论之间存在分歧 。 第一种理论认为 , 中子星合并后短暂地形成了一颗质量极大的中子星 , 只是这颗星随后在几分之一秒内坍缩成一个黑洞 。 第二种理论认为 , 两颗中子星会形成一颗不那么重的中子星 , 其寿命更长 。

因此 , 几十年来一直困扰着天体物理学家的问题是:短时的GRB是由黑洞驱动还是由长寿命的中子星诞生驱动?迄今为止 , 大多数天体物理学家都支持黑洞理论 , 认为要产生GRB , 就必须让大质量的中子星几乎瞬间坍缩 。

电磁信号

天体物理学家通过测量产生的GRB的电磁信号来了解中子星碰撞的情况 。 源自黑洞的信号预计会与来自中子星残余物的信号不同 。

在这项研究中探索的GRB(被命名为GRB 180618A)的电磁信号使Jordana-Mitjans博士和她的合作者清楚地认识到 , 一定是中子星残余物而不是黑洞引起了这个爆发 。

Jordana-Mitjans博士在阐述时说:\"我们的观测首次突出了来自一颗幸存的中子星的多个信号 , 这颗中子星在最初的中子星双星死亡后至少生存了一天 。 \"

研究报告的共同作者、巴斯大学银河系外天文学教授Carole MunDELL教授说 , 她在巴斯大学担任银河系外天文学的Hiroko Sherwin客座教授 。 \"我们很高兴能捕捉到这个短伽马射线暴的早期光学光线--如果不使用机器人望远镜 , 这在很大程度上还是不可能做到的 。 但是当我们分析我们的数据时 , 惊讶地发现我们无法用GRB的标准快速坍缩黑洞模型来解释它 。 我们的发现为即将到来的用鲁宾天文台LSST等望远镜进行的天空调查带来了新的希望 , 用这些望远镜可能会发现数十万颗这样的长寿命中子星在坍缩成为黑洞之前发出的信号 。 \"

消失的余辉

最初让研究人员感到困惑的是 , GRB 180618A之后的余辉的光学光线在短短35分钟后就消失了 。 进一步的分析表明 , 由于某种持续的能量来源从后面推动它 , 导致负责如此短暂发射的物质正在以接近光速的速度膨胀 。

\"我们的发现为即将到来的用鲁宾天文台LSST等望远镜进行的天空调查带来了新的希望 , 用这些望远镜我们可能会发现数十万颗这样的长寿命中子星在坍缩成为黑洞之前发出的信号 。 \"

更令人惊讶的是 , 这种发射有一个新生的、快速旋转的和高度磁化的中子星的印记 , 称为毫秒级磁星 。 研究小组发现 , GRB 180618A之后的磁星在放慢速度的同时 , 正在重新加热撞击后的剩余物质 。

推荐阅读

- 宽度达45000光年!银河系两侧的巨型气泡,到底是什么

- 如果你问宇宙是什么?或许大多数人会说:宇宙就是一堆石头

- 我们所在的宇宙中到底有多少个宇宙?但对于物理学家来说,答案却非常简单:每一个

- 现代“地球中心论”违背宇宙标准模型

- 从理论上来说,能否通过利用黑洞,实现“时间旅行”回到过去?

- 研究表明,双黑洞的起源可能隐藏在它们的自旋中

- 美国航天局认证:那便是超新星的声音,你听过吗?

- 宇宙膨胀无序性增加导致熵增,与生命活动以负熵为生之间的关系

- 一个让人感到绝望的答案:人类可能永远都无法解开宇宙的终极奥秘