文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

兴凯湖曾是我国的第一大内陆湖 , 随着中俄《北京条约》的签订 , 兴凯湖由内陆湖变成了中俄界湖 , 其中北部约三分之一属于中国 , 面积为1240平方公里 , 南部约三分之二则归俄罗斯管辖 。

兴凯湖还是东北亚面积最大的自然构造湖 , 总面积达4380平方公里 , 比鄱阳湖还大;湖泊蓄水量为240~260亿m3 , 相当于太湖水量的5~6倍 。 强悍的储水能力得益于两个自然因素:一是造山运动时期 , 兴凯湖的湖盆大规模凹陷 , 最深处可达10.6m , 水深和太湖相比绰绰有余;二是流域内共有24条河流汇入兴凯湖 , 诸如穆棱河、伊利斯塔雅河等 , 而出水通道只有一条 , 也就是我国境内的松阿察河 , 源多流少 , 自然蓄水成湖 。

庞大的水体蕴含着丰富的淡水资源 , 湖区沼泽纵横、湿地遍布 , 孕育出了多样的生物资源 , 堪比天然的“生物宝库” 。 上世纪50年代以来 , 我国高度重视兴凯湖的资源利用 , 生产建设结出了累累硕果 。

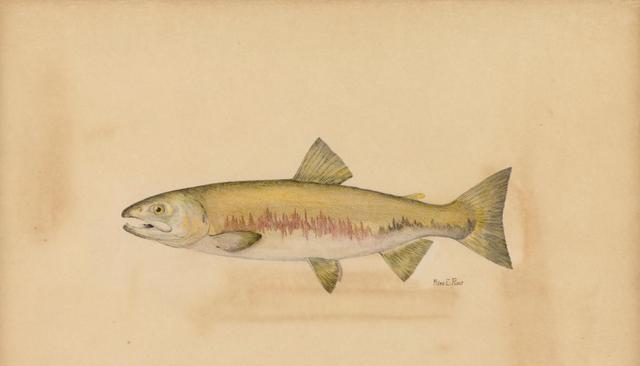

1953年 , 我国数万名志愿军转业进驻兴凯湖畔 , 在湖区北侧开始了轰轰烈烈的开荒建设 , 曾经的“北大荒”迅速崛起为富饶的“北大仓” 。 兴凯湖的渔业生产也在50年代如火如荼 , 哈尔滨水产试验场于1951年撰写了第一篇关于湖区鱼类的研究报告 , 时至今日 , 湖区已发现63种鱼类 , 不乏兴凯湖大白鱼、大银鱼、乌苏里白鲑、大马哈鱼等名贵鱼种的身影 。

大麻哈鱼

自兴凯湖养殖场成立后 , 当地捕捞队的规模逐渐壮大 , 鱼产量在80年代达到高峰 。 我们来看一组生产数据:1959年 , 兴凯湖的渔获产量为1023吨 , 1984年提高到1491吨 , 1996年有所降低 , 但也达到了1131吨 。 平均产量方面 , 70-90年代都在700吨以上 。 这还只是北部约1/3的湖面获得的渔业产量 , 而在整个兴凯湖区 , 渔业资源的储量难以尽数 , 充分开发后足以媲美查干湖、千岛湖 。

但在资源开发的过程中 , 兴凯湖的鱼类群落却出现了不利的变化 , 外来物种间接干扰了土著鱼种的优势地位 。 事情还要从北侧的小兴凯湖说起:小兴凯湖是封闭的小型湖泊 , 水位更高 , 水深更浅 , 和南边的大兴凯湖只有一岗之隔 , 两湖通过水闸交换水体 。

大小兴凯湖的位置:两湖由土岗分开(上图中:S为水闸 , AC为养鱼场)

二者的区别在于 , 小兴凯湖完全归我国所有 , 水质肥沃 , 可控性高 , 在上个世纪被作为人工养殖水体利用 , 湖内的鱼种多为人工投放的青草鲢鳙、鲫鱼、大银鱼等外来鱼种 。 而大兴凯湖面积广阔 , 流动性强 , 是一个天然水体 , 湖里生活的鱼类都是野生鱼 。

在引入外来鱼种之前 , 兴凯湖的优势鱼种是赫赫有名的大白鱼 , 该鱼和乌苏里江的大马哈鱼 , 绥芬河的滩头鱼并称“边塞三珍” , 还和黄河鲤鱼、松江鲈鱼、松花江鳜鱼并称为“中国四大名鱼” , 在古代只有历代帝王才有资格享用 。

大白鱼的学名为兴凯湖翘嘴鲌 , 简称兴凯湖鲌 。 作为湖鲜的个中翘楚 , 大白鱼因其优异的品质而备受推崇 。 首先 , 大白鱼以湖内的秀丽白虾和小型鱼类为食 , 氨基酸组成丰富;其次 , 兴凯湖水质优良 , 水温较低 , 兴凯湖鲌生长速度慢 , 肉质更加紧实 。 诸多特性使大白鱼成为了中国历史上的“鱼中上品” , 但大银鱼的到来改变了大白鱼的命运 。

推荐阅读

- 07年邛海发现翘嘴鱼,十几年繁殖20多万斤,泛滥后暗藏隐患?

- 截至10月底,吉林省水产品产量达到21万吨,渔业产值实现34亿元

- 长江无鱼之困:“四大家鱼”基因受到威胁,我们该如何拯救它们?

- 西藏|纳木错湖年产鱼2000吨,为何到如今也无人开发?

- 马尔代夫|一千多个岛屿,每年吸引游客120万,马尔代夫为何旅游业发达?

- 霞浦|1941年的陕西西安,美国记者镜头下古色古香、雄伟壮观的千年古都

- 神秘的尼斯湖水怪

- 土中“熊猫”,4万年才形成的东北黑土地,为何有人5毛钱贱卖?

- 高速失控、脚刹失灵时,拧车钥匙关闭油门减速滑行可行吗?