文章图片

文章图片

文章图片

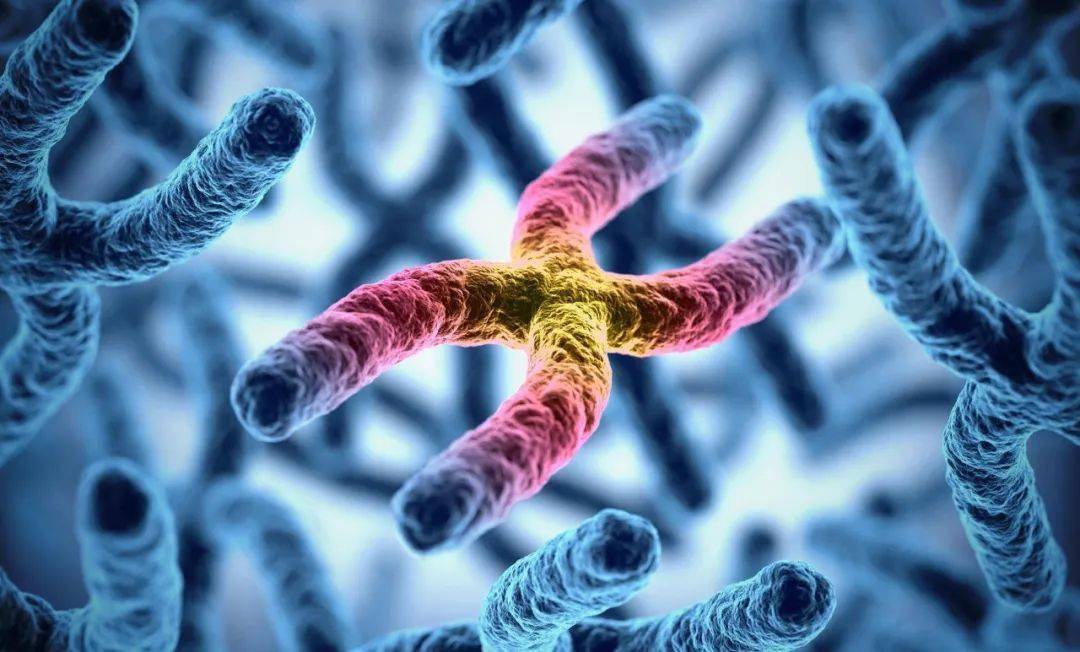

DNA是什么?DNA是脱氧核糖核酸的缩写 。 在生物细胞内 , 一共有四种生物大分子 , 分别是:蛋白质、核酸、脂质和糖类 。 DNA就是核酸的一种 。

DNA携带着合成RNA(核糖核酸)和蛋白质所必需的遗传信息 , 是生物体发育和正常运作不可或缺的生物大分子 。 通俗地讲 , DNA就如同生物体内细胞中的一串编码 , 这串编码由许多字符构成 , 其中的每一个字符都代表着一个重要的遗传信息 。 我们如果把DNA比作是一条线 , 那么这条线的长度大约是2米 。 假如把一个人体内所有细胞中的DNA线段连接起来 , 那么这条线的长度将是太阳直径的两倍 。

【被偷走的24号染色体:人类近亲都是24对染色体,为何人类只有23对?】说到DNA , 就不得不提到染色体 。 那么染色体又是什么呢?

1879年 , 德国生物学家弗莱明在实验中把细胞核中的丝状与粒状物质用染料将其染成红色 , 他观察到这些物质分散在细胞核中 。 而当细胞进行分裂时 , 这些物质又会浓缩为一体 , 形成若干数量的条状物 。 等到分裂完毕时 , 这些条状物又会分散开来 。

1888年 , 生物学家将细胞分裂时的条状物正式命名为染色体 。 从定义上来讲 , 染色体就是真核细胞在进行有丝分裂或减数分裂时DNA存在的特定形式 。 当细胞不分裂时 , 染色体不管是在细胞核中还是在显微镜下都是不可见的 。

1902年 , 生物学家在实验中发现细胞在进行减数分裂时染色体和基因具有明显的平行关系 , 从而他们猜测基因就应该位于染色体上 。 这是一个非常重大的发现 。 1928年 , 美国生物学家托马斯·亨特·摩尔根在果蝇杂交实验中证实了染色体就是基因的物质载体 。 凭借这一成就 , 摩尔根荣获了1933年的诺贝尔生理学或医学奖 。

1953年 , 美国生物学家沃森和英国生物学家克里克建立了DNA双螺旋结构的分子模型 , 这一成果被誉为二十世纪以来生物学方面取得的最伟大发现 。

自从染色体被发现以后 , 遗传学就成为生物学中最活跃的研究领域之一 。 无数科学家涌入遗传学领域 , 开始对染色体进行多方面的研究 。 几乎所有的研究成果都表明 , 绝大多数生物体内的染色体数量都是成对配对的 , 也就是说生物体内染色体的对数是偶数 。

比如兔子的染色体是22对 , 马的染色体是32对 , 青蛙的染色体是26对 , 蚊子的染色体是6对 , 等等 。 尤其是在人类的近亲当中 , 染色体的数量和对数更是出奇地一致 。 科学家在森林古猿、类人猿、直立人和早期智人的化石检测中发现 , 它们的染色体数量都是48条 , 24对 。

自然而然地 , 科学家一致认为人类的染色体对数也应该是24对 。 然而 , 这种看法被美籍华裔科学家蒋有兴打破了 。

1955年12月 , 蒋有兴在瑞典隆德大学莱文的实验室中发现了人类染色体的对数不是已经统治了32年之久的24对 , 而是23对(46条) 。 他的这一发现开创了人类细胞遗传学的历史 。

在人类的46条染色体中 , 按其大小、形态配成23对 , 前22对叫做常染色体 , 为男女共有 , 第23对叫做性染色体 。 男性个体细胞的性染色体对为XY , 女性则为XX 。

人类的近亲都是24对染色体 , 人类却只有23对染色体 , 那么是谁偷走了人类的24号染色体呢?

目前唯一合理的解释是:人类在漫长的进化过程中 , 不小心自己弄丢了一对染色体 。

不过 , 染色体作为生物体内的遗传物质 , 是不能随随便便减少的 。 一旦生物体内的染色体数量发生缺失 , 生物体就会表现出某种缺陷 , 这种缺陷有时可能是致命的 。 比如说 , 一个人的5号染色体出现了部分缺失 , 他就会患上“猫叫综合征” 。

奇怪的是 , 人类在进化的过程中弄丢了一整对染色体(24号染色体) , 却没有出现任何的缺陷 , 这是为什么呢?

科学家研究发现 , 人类的2号染色体与黑猩猩的12号、13号染色体基本相对应 。 这就是说 , 人类的两对染色体在进化过程中融合在一起了 , 但其中包含的遗传信息却没有丢失 。

推荐阅读

- 初步设计审查已经通过,土卫六核动力无人机探测器零件已开始制造

- 一个乒乓球大小的黑洞质量有多大?当它接近地球时,会发生什么?

- 数百个黑洞隐藏在我们的眼前

- 时速79万公里,46亿年绕银河系20圈,太阳带着人类在飞奔

- 天文学家观测到最遥远的黑洞吞噬了一颗恒星

- 物理学家在量子计算机中创造了一个虫洞

- 黑洞能吞噬万物,月球变黑洞后半径仅0.1mm,地球会被它吞噬吗?

- 不是黑洞:天文学家可能需要重新思考伽玛射线暴是如何形成的

- 宽度达45000光年!银河系两侧的巨型气泡,到底是什么