文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

最近这几天 , 我国是拼命地发射火箭 , 先是1月8日的长征七号甲 , 然后在1月9日、1月12日、13日、15日 , 各发射了一枚谷神星一号、一枚长征二号丙和两枚长征二号丁 , 感觉真是“过年前突击一把” , 连一箭14星都搞出来了 。 而这四次发射中 , 最具看点的是长征二号丙在11月13日的那次发射 , 将一颗商业卫星亚太6E成功送入太空 , 据说目标轨道是36000公里高度 。

这次发射有啥不一样呢?可长征二号丙一般负责打低轨道 , 高轨则都是用长三甲来打的 , 这回为什么不走寻常路呢?原来 , 长三甲的整流罩直径只有3.35米 , 装不下亚太6E卫星 , 而长二丙的整流罩直径达到4.2米 , 刚好可以装下 。 如果要为长三甲专门研制一个能够容纳亚太6E卫星的整流罩 , 成本就太高了 , 而且这型火箭本身的发射费用也不低 , 并不是商业航天的最优选择 。

【我国连射5枚火箭,将24颗卫星送入轨道,为啥亚太6E卫星最特殊?】

长二丙整流罩的确够大

北斗卫星就是用长三甲打的说得很有道理 , 可长二丙地球同步转移轨道运载能力只有1.25吨 , 而亚太6E卫星发射重量2.09吨 , 这是“小马拉大车” , 火箭推力不够 , 怎么办?有办法 , 办法就是将亚太6E卫星先扔在500公里的太阳同步轨道 , 长二丙太阳同步轨道运载能力2.1吨 , 刚好能满足发射要求 。

长二丙太阳同步轨道运载能力2.1吨可500公里的整备轨道 , 距离36000公里的目标轨道还差好远呢 , 接下来怎么办?我们的选择是让卫星启动霍尔电推 , 自己转移上去 。 当然 , 这个过程将非常缓慢 , 据说差不多要用时10个月 。 其实 , SpaceX公司用“猎鹰”9发射“星链”卫星 , 经常也是这么操作的 , 它的整备轨道高度更低 , 只有210公里 , 然而自己再转移到550公里、1150公里的目标轨道 , 这也是SpaceX发射卫星成本能够不断降低的原因之一 。

星链发射就是这样慢慢蹭上去的看到这里 , 可能有人明白过来了 , 绕半天原来你是要讲亚太6E卫星使用的霍尔电推 , 哇 , 好厉害!别急 , 霍尔电推在我国航天器上现在不算什么新鲜玩意了 , “天和”核心舱上就装有4个 , 已经安全运行近2年了 , 技术非常成熟 。 真正值得注意的是亚太6E卫星推进系统的布局 , 它和传统的卫星不一样 , 创新性的将卫星和推进系统分开了 。

红色部分就是亚太6E的推进系统这么一分开 , 一方面可以减少卫星和推进系统的重量 , 原来合在一起动辄五六吨 , 非常笨重 , 而分开之后 , 亚太6E卫星的重量只有2.09吨 , 但是功能、通信容量和之前的一样 , 大大提高了整星的利用率 , 据说平台载荷比达到了1:6 。 另一方面 , 分开布置的好处是卫星抵达目标轨道之后 , 可以和推进系统分开 , 轻装上阵 。

亚太6E卫星这还不是全部 , 不妨再延伸想象一下 , 如果这个推进系统可以自己再调整轨道 , 与其他的航天器结合 , 继续工作 , 那么它就成什么了?对 , “太空拖船” , 以前一说到“太空拖船” , 总觉得是特别科幻的概念 , 没想到现在已经变成现实了 。

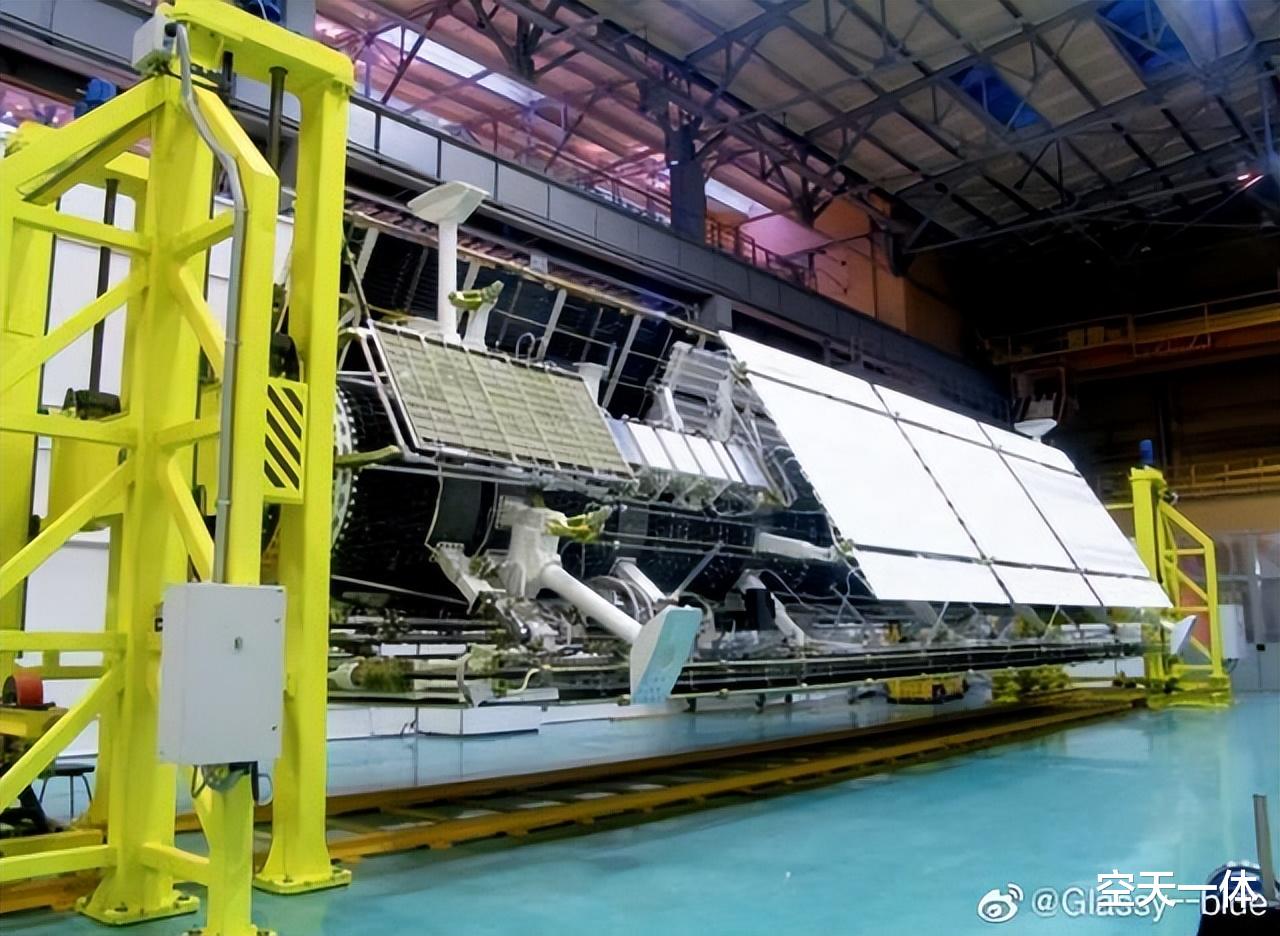

现实中的太空拖船和电影里还是不一样哈而“太空拖船”是目前各航天大国发展的重点 , 比如俄罗斯的核动力太空拖船“宙斯”早就造出了原型样机 , 并进入了载荷试验阶段 , 预计将在2030年首飞 。 美国则差不多有近10个“太空”拖船方案 , 甚至连伊朗也在研制“萨曼”号测试航天器 , 据说也是一艘“太空拖船” 。 另外 , 我国的实践21号卫星曾在2021年公开演示了“太空拖船”的作用 , 将一颗报废的“北斗”卫星从2.1万公里的轨道 , 拖到3.63万公里的“墓地”轨道 , 然而又回到自己的轨道 , 等待下一次任务 。

俄罗斯核动力太空拖船宙斯这还不是全部 , 如果“太空拖船”具备更大的推力 , 能够将航天器从地球轨道转移到更高能量的轨道 , 比如月球转移或逃逸轨道、火星转移轨道等等 , 那么未来的载人登月、登陆火星会不会更容易了呢?甚至还会建立起定期往返地月、火星的“星际航班”呢?当然 , 现在亚太6E卫星的推进器 , 你可以将它视为“星际航班”的幼仔 。

推荐阅读

- 为什么微生物衍生的代谢物可以保护宿主免于感染

- 长五B遥二芯一级受控离轨,将再入烧毁,有人又开始炒作所谓威胁

- Fleet Space将在非洲部署ExoSphere卫星矿产勘探系统

- Momentus将FOSSA系统下一代卫星送入轨道

- 朱雀二号火箭发射失败,中国版SpaceX遭重挫,民营航空还需努力

- 人类无法战胜的弱点

- 关于肌肉生长的真正原理,剖析卫星细胞,成肌细胞

- 日本隼鸟2号飞行6年,仅花几小时暴力采样,回报率低,意欲何为?

- “动态分子开关”的发现为人类的“类脑计算”打开了一扇新的大门