【考古】沈睿文谈隋唐考古与古代墓葬研究,

_原题为 沈睿文谈隋唐考古与古代墓葬研究

文章图片

沈睿文(筱兔 绘)

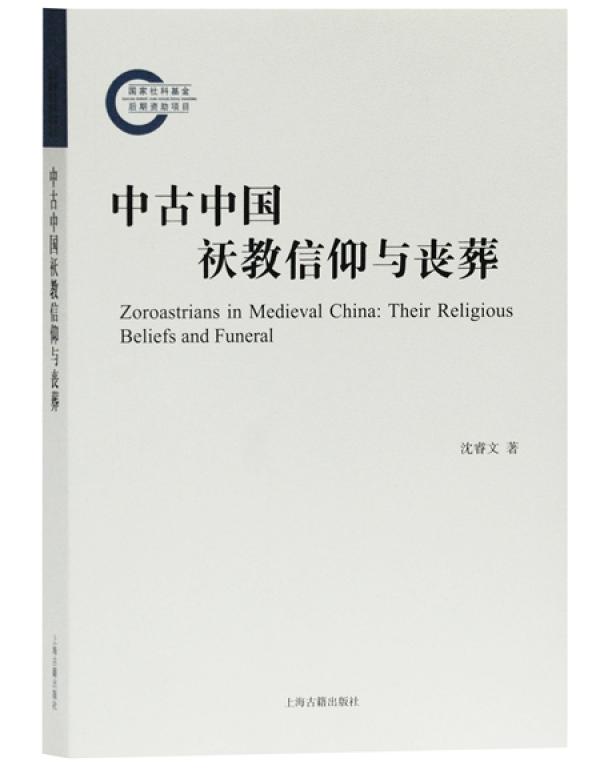

沈睿文 , 历史学博士 , 北京大学考古文博学院教授、博士生导师 , 从事汉唐考古的教学与科研 , 主要涉及丧葬制度与习俗、宗教、中外文化交流以及中古城邑考古等研究领域 。 著有《唐陵的布局:空间与秩序》(2009年)、《安禄山服散考》(2015、2016年)、《中国古代物质文化史·隋唐五代》(2015年)、《中古中国祆教信仰与丧葬》(2019年),以及《都兰吐蕃墓》(2005年 , 合著)等 。

多年来 , 沈睿文教授一直从事中古中国墓葬考古和丧葬文化的研究 , 始终强调经典文献对考古学研究的意义 , 试图对中古中国丧葬礼俗做出一个总体认识 。 考古学者一直提倡“透物见人” , 对此沈睿文教授坦言 , 追寻物质背后的人 , 需把制度的运行 , 跟具体的人、事联系起来 。 具体到墓葬研究中 , 就是要把墓主及墓葬的营建者置于当时的政治生态中考量 。 只有丰富的心灵和内心世界 , 才有可能去感受历史事件中人物的情感 , 进而深入理解历史事件及其在历史进程中的位置 。

文章图片

身为一位考古学 , 特别是隋唐考古学的研究者 , 您最初是以考察唐代帝陵入手的 , 所以首先想请您谈谈关于这方面的研究因缘和收获 。

沈睿文:关于三国至隋唐考古的基础知识 , 我最初受教于苏哲、齐东方两位教授的本科课堂 , 后来又跟随齐老师继续攻读硕士、博士学位 。

齐老师当时向我建议了两个硕士学位论文选题:一是唐代帝陵 , 一是考古学理论 。 很显然 , 这两个题目是他深思熟虑的结果 。 在当时 , 除了几篇考古调查简报之外 , 对唐代帝陵尚谈不上有什么系统研究 。 而关于长安、洛阳地区隋唐墓葬的分期研究则已有了扎实的考古学论文 。 齐老师强调 , 就当时的情形 , 要对唐陵的研究有所推进需要倚重历史文献 。 而研究考古学理论的提议则反映了他对考古学科现状的思考 。

这两个选题对我影响至深 。 唐陵不仅成为我硕士学位论文 , 而且成为我硕士毕业后十年内学术摸索的主要实验场 。 考古学理论尽管没有成为我研究的话题 , 但是避免思维的模式化与单一化却成为我自觉不自觉的一种自我训练 。 尤其是今日 , 互联网、特别是大数据的出现使得检索、分析材料的范围更为广阔 , 不仅研究者思维的深度和广度益发重要 , 而且对研究者思维的精微与缜密也提出了更高的要求 。

确定唐陵为硕士学位论文选题之后 , 我便着手收集、熟悉唐陵的考古资料与论文 , 并开始较为系统地梳理历史文献 。 1998年暑期 , 在陕西省考古研究所(今陕西省考古研究院)原所长巩启明先生的帮助下 , 我又针对性地对唐陵进行了实地踏查 , 现场核对资料 , 检验判断 。

研究唐陵 , 我是将唐陵布局跟帝国的统治秩序相联系 , 以政治史、制度史为背景 , 在动态过程中对唐陵制度进行整体性研究 , 并将它置于汉唐宋王朝中进行长时段考察与检验 , 其实质是紧扣中国传统社会政治文化传统之一脉相承 。 我以为汉魏至赵宋帝陵制度延续性和多样性的统一体现着共同的政治伦理 , 是传统社会共同的历史文化精神影响的产物 。 其实 , 其他制度又何尝不是如此 。 这是传统社会礼治文化的固有特性 。

唐帝陵 , 作为唐墓等级中最高的一个层级 , 有四类 。 即 , 追改坟墓为“陵”、即位皇帝陵、以及生前没有即位 , 但死后有皇帝称号且称为“陵”的;此外 , 还有“号墓为陵” 。 其中追改坟墓为“陵”包括唐建国初年追改祖先四世的坟墓和杨氏顺陵 。 除“号墓为陵”并非“陵”之外 , 其他三类唐陵的建制都是唐王朝作为一个整体统一规划的 。 因此 , 若在研究中综合上述陵墓加以考虑 , 便不难发现初唐追改的四世祖的陵墓是同一种建制 , 而即位皇帝陵则与之不同 , 呈现出与前者趋同的趋势 。 这表明初唐帝陵是以追改的四世祖的陵墓为第一等级 , 而即位皇帝陵的建制在献陵、昭陵则处于一个动态的摸索过程 , 偃师李弘恭陵以四世祖的陵墓建制为基准而增减为高宗时期帝陵的“天子之礼” 。 后来在此基础上增益而成的乾陵 , 便成为唐帝陵建制的基本模式 。 杨氏顺陵地面建制的变化同步反映了这个过程 。

推荐阅读

- 《天天向上》倪萍高度点评王一博,粉丝考古细节引泪奔

- 隋唐演义中的七大结局悲惨的人物,排名第一的是隋炀帝杨广!

- 央视《考古大会》输出不稳定,明星推广人惜字如金,主持人也端着

- 央视《中国考古大会》已渐入佳境,推广人由明星换为主持人是明智之举

- 央视考古大会来了,主持人王端端播音腔出戏,明星推广人喧宾夺主

- 央视《中国考古大会》来了,主持人王端端播音腔出戏,明星推广人喧宾夺主

- 从无感到粉上王一博,一入考古深似海

- 隋唐英雄|40岁演13岁孩子,喊比自己小4岁为“母后”,这是想逼疯观众

- 曝光|山鸡哥到披荆斩棘的哥哥 陈小春考古图独家曝光

- 秦琼|隋唐演义中的七大结局悲惨的人物,排名第一的是隋炀帝杨广!