文章图片

文章图片

2021年4月29日 , 中国空间站天和核心舱在我国文昌航天发射场发射升空 , 准确进入预定轨道 , 任务取得成功 。 我在现场 , 见证了这一时刻 。

文章图片

↑2021年4月29日11时23分 , 中国空间站天和核心舱在我国文昌航天发射场发射升空 , 准确进入预定轨道 , 任务取得成功 。

我国航天科研人员和科学家们 , 大步走在奔向星辰大海的征途上 。 作为负责科技领域的摄影采访人员 , 我有幸采访其中多项任务 , 不少背后的故事至今记忆犹新 。

一、峡谷上空的雷声

2011年7月27日清晨5时许 , 中国西昌卫星发射中心发射场周边雷电交加、暴雨如注 。 当天的发射任务是计划用“长征三号甲”运载火箭 , 将第九颗北斗导航卫星送入太空预定转移轨道 。 这是北斗导航系统组网的第四颗倾斜地球同步轨道卫星 。

我们在发射场不远的山坡上准备拍摄 , 但是大家心里都在打鼓:这种天气 , 火箭还能不能如期发射?发射 , 面临巨大挑战;不发射 , 前期准备付诸东流不说 , 还会带来其他风险 。 发射窗口时间有限 , 该如何决断?

猜疑间 , “长征三号甲”点火腾空 , 宛如一条火龙在暴雨雷电中直刺苍穹 。 但是 , 没过几秒 , 空中响起一声巨响 。 在山坡边上采访拍摄的我们 , 心猛地紧了一下……

山区信号不好 , 我们回到指挥大厅 , 看到大屏幕上显示任务成功的红色标语, 才放下心来 。 后来才知道 , 航天科研人员果断决策 , 利用有限的发射窗口期 , 在两次雷电间隙成功将火箭发射升空!

这是我第一次近距离拍摄卫星发射 。

文章图片

↑2011年7月27日5时44分 , 我国在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭 , 成功将第九颗北斗导航卫星送入太空预定转移轨道 , 这是北斗导航系统组网的第四颗倾斜地球同步轨道卫星 。 这次北斗导航卫星的成功发射 , 标志着我国北斗区域卫星导航系统建设又迈出了坚实一步 。

二、奔向朝霞的“悟空”

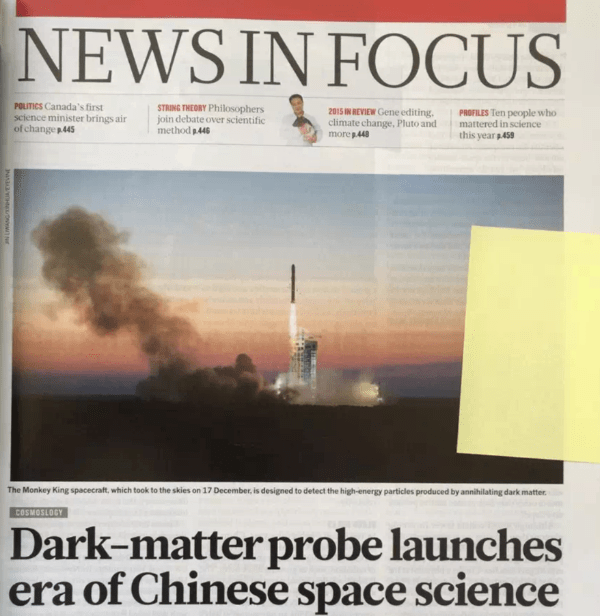

2015年12月17日8时12分 , 我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将名为“悟空”的暗物质粒子探测卫星送入太空 。

暗物质(Dark Matter)是天文学家为了解释宇宙中引力质量远大于发光物质质量的疑难 , 而引入的一类新物质 。 它大约占宇宙质量的27% , 而普通物质只占5% 。 暗物质不发射、吸收、散射光子 , 也不参与电磁作用 , 它究竟是什么 , 目前还很神秘 。 暗物质也被称为“21世纪物理学晴朗天空中的两朵乌云”之一 。

我的拍摄位置在距离发射架1500米左右的楼顶位置 。 人们聚集在那里 , 举着手机等待着 。 晨光初露 , 天空地平线处的深蓝渐渐变浅 , 铺陈着玫瑰色的朝霞 , 乳白色的长征二号丁运载火箭立在发射塔的一侧 , 映衬着天幕 , 尤为耀眼 。

8时12分左右 , 霹雳一声 , 大地震动 , 火箭底部吐出黑红色的火光和浓烟 , “悟空”在轰鸣声中腾空而起 。 从点火起至悟空的踪影消失 , 我的相机快门始终没有停过 。

这一次的拍摄 , 有两张照片被《自然》(Nature)科学杂志采用 。 2020年12月17日 , 暗物质粒子探测卫星“悟空”科研团队宣布 , 鉴于卫星运行情况良好 , 再次将其“服役期”延长1年 。

文章图片

↑2015年12月17日 , 搭载暗物质粒子探测卫星的长征二号丁运载火箭升空 。 当日8时12分 , 我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将名为“悟空”的暗物质粒子探测卫星送入太空 。

文章图片

↑2015年12月24-31日《自然》杂志采用的照片 。

文章图片

↑2015年12月24日 , 中科院国家空间科学中心空间科学任务大厅屏幕上显示 , “悟空”的暗物质粒子探测卫星接收到第一批科学数据 。

三、零下20度的坚守

2016年12月9日凌晨1点 , 海拔5000多米的西藏阿里高原 , 气温零下20多度 。 “墨子号”量子科学实验卫星正在与阿里量子隐形传态实验平台建立天地链路 。

文章图片

↑2016年8月16日1时40分 , 我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星(简称“量子卫星”)发射升空(拼版照片) 。 此次发射任务的圆满成功 , 标志着我国空间科学研究又迈出重要一步 。

铁皮屋子改装成的实验室寒气刺骨 , 从那里走出来 , 刀割一样的寒风刮在脸上 , 即使穿着军大衣 , 戴着取暖帽 , 全副武装的我还是被寒风穿透 , 双手瞬间麻木 。

拍摄条件极为恶劣 。 为防止相机电池在低温下过快耗尽 , 我给三台遥控拍摄的相机穿上了“保暖衣” , 并用三脚架分别架设在地面、实验平台等处 , 对准卫星即将经过的天空 。

当地面发射的红色信标光与天空中绿色的卫星建立天地链接 , 一路追踪 , 三台相机将用不同的曝光时间、不间断地进行延时拍摄 , 记录下实验场景 。 卫星从远处闪烁着向我们走来 , 再渐渐远去 , 可以拍摄的时间也就10分钟不到 。 看着这奇妙的时刻 , 之前高原反应带来的不适 , 似乎也消失了 。

文章图片

↑2016年12月9日 , “墨子号”量子科学实验卫星与阿里量子隐形传态实验平台建立天地链路(合成照片) 。

在极端条件下科学家常年的坚守和付出 , 获得了可喜的回报 。 世界首颗量子通信卫星“墨子号”提前结束预先设定的实验 , 研究成果发表在《科学》、《自然》等国际一流科学期刊上 。 高原的星空 , 见证着我们的进步 。

彭承志是“墨子号”科学应用系统总师 。 因为担心实验被干扰 , 他平常不太愿意接受媒体的采访拍摄 。 中科院工作人员多次帮我联系采访 , 都被他以各种理由拒绝 。 无奈之下 , 我发了封电子邮件 , 在邮件中我写道:作为新华社摄影采访人员 , 作为国家摄影队的一员 , 我希望能拍出和“墨子号”地位相匹配的有品质的影像 , 向世界展示“墨子号”的风采 。 也许 , 就是这句“大话”打动了他 , 在后来的采访中 , 他给予了大力支持 。

我走访拍摄过河北兴隆、云南丽江、青海德令哈、西藏阿里、新疆南山五个地面实验台站 , 那里的工作人员说我是唯一一个到过这五个台站拍摄量子科学实验卫星的摄影采访人员 。

文章图片

↑2016年11月28日 , 在河北兴隆观测站 , “墨子号”量子科学实验卫星过境 , 科研人员在做实验(合成照片) 。

四、梦想与传承:征途上的他们

2019年1月3日10时26分 , 北京航天飞行控制中心 。

大屏幕上 , “嫦娥四号”探测器即将自主着陆在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内 , 实现人类探测器首次在月球背面软着陆 。 动态示意图同步展示了整个过程 , 大屏幕上的“嫦娥四号”成为全场媒体采访人员的焦点 。 我也把镜头对准了她 , 记录动态演示的全过程 , 拍摄关键环节和瞬间 。

大家都还沉浸在登陆成功的喜悦和紧张之中 , 最后一排一直关注着大屏幕的一位科学家缓步朝我这个方向走来 。 我心里闪过一丝好奇:这位老科学家会做什么?不由得把镜头对准了他 。 拍了几张照片之后 , 眼看他步行至前面第二排 , 先是拍了拍一位女科研人员的后背 , 然后两人情绪都非常激动 , 双手紧紧握在一起……我本能地拍下了这个瞬间 。

文章图片

↑2019年1月3日 , 嫦娥四号落月的一刻 , 74岁的中国航天科技集团五院深空探测和空间科学首席科学家、嫦娥一号卫星总设计师叶培建院士走向正在前排工作席的嫦娥四号探测器项目执行总监张熇 , 两代“嫦娥人”的手 , 紧紧地握在了一起 。

事后 , 我才知道这两位都是“嫦娥四号”成功发射的关键人物:中国航天科技集团五院深空探测和空间科学首席科学家、嫦娥一号卫星总设计师叶培建院士和嫦娥四号探测器项目执行总监张熇 。 两人情绪为什么会这么激动?叶院士在接受我们采访时解释 , 是因为张熇作为总监 , 既要负责行政 , 又要负责技术 , 她挑的担子比一个常规配置的副总师都要重 , 所以他特意走过去表示祝贺和鼓励 。

两代“嫦娥人”的握手 , 有梦想 , 有传承 , 这个瞬间打动了许多读者 , 《环球时报》微信公众号专门发了一篇文章、《人民日报》还为这幅图片配了一篇评论 。 照片签发之后 , 传播效果也非常好 , 成为当天的热点 。

文章图片

↑2020年11月24日4时30分 , 我国在中国文昌航天发射场 , 用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器 , 火箭飞行约2200秒后 , 顺利将探测器送入预定轨道 , 开启我国首次地外天体采样返回之旅 。 这是长征五号遥五运载火箭发射升空 。

文章图片

↑2020年12月17日 , 科研人员准备给月球样品称重 。 当日 , 在中国航天科技集团五院 , 科研人员打开嫦娥五号返回器舱门 , 取出装有月球样品的容器并进行称重 。

文章图片

↑2020年12月19日 , 在交接仪式活动现场 , 工作人员给嫦娥五号月球样品容器盖上红布 。 当日上午 , 国家航天局在京举行探月工程嫦娥五号任务月球样品交接仪式 , 与部分参研参试单位一道 , 共同见证样品移交至任务地面应用系统 , 标志着嫦娥五号任务由工程实施阶段正式转入科学研究阶段 , 我国首次地外天体样品储存、分析和研究拉开序幕 。 经初步测量 , 嫦娥五号任务采集月球样品约1731克 。

火箭发射只是航天科技摄影全链条中的一环 , 发射前后影像拍摄环节还可以深入挖掘 , 从人物、事件、空间多个维度切入 , 用现场抓怕、环境肖像、小型纪录片等多种手段加以呈现 。

文章图片

↑2016年8月15日 , 量子卫星首席科学家潘建伟(双重曝光) 。

文章图片

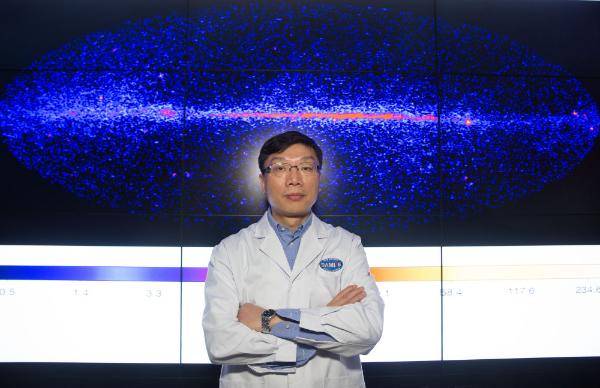

↑2017年11月3日 , 在中科院紫金山天文台 , 暗物质粒子探测卫星首席科学家常进在通过暗物质粒子探测卫星“悟空”的观测数据完成的一张伽马射线天图前 。

文章图片

↑2015年12月18日 , 科幻作家刘慈欣在酒泉卫星发射中心 。

“十四五”规划提出要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位 , 把科技自立自强作为国家发展的战略支撑 。

作为国家摄影队一员 , 摄影视觉传播如何与我国科研水平相匹配 , 是一个课题 。

星辰大海 , 是他们的征途 , 也是我们的征途!

文章图片

策划:兰红光

【悟空|我在现场·照片背后的故事|聚焦他们的征途:星辰大海】统筹:费茂华 周大庆

采访人员:金立旺

编辑:章磊 吕帅

推荐阅读

- 星链|石豪:在太空,马斯克和美国当局是如何作恶的

- 建设|这一次,我们用SASE为教育信息化建设保驾护航

- 生活|气笑了,这APP的年度报告是在嘲讽我吧

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 最新消息|世界单体容量最大漂浮式光伏电站在德州并网发电

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 公司|科思科技:正在加速推进智能无线电基带处理芯片的研发

- 测试|图森未来完成全球首次无人驾驶重卡在公开道路的全无人化测试

- Monarch|消息称微软Win11 2022重大更新将在明年夏天到来

- 社交|Facebook被指试图在美政客中抹黑前雇员Frances Haugen声誉