出品:科普中国

制作:haibaraemily

监制:中国科学院计算机网络信息中心

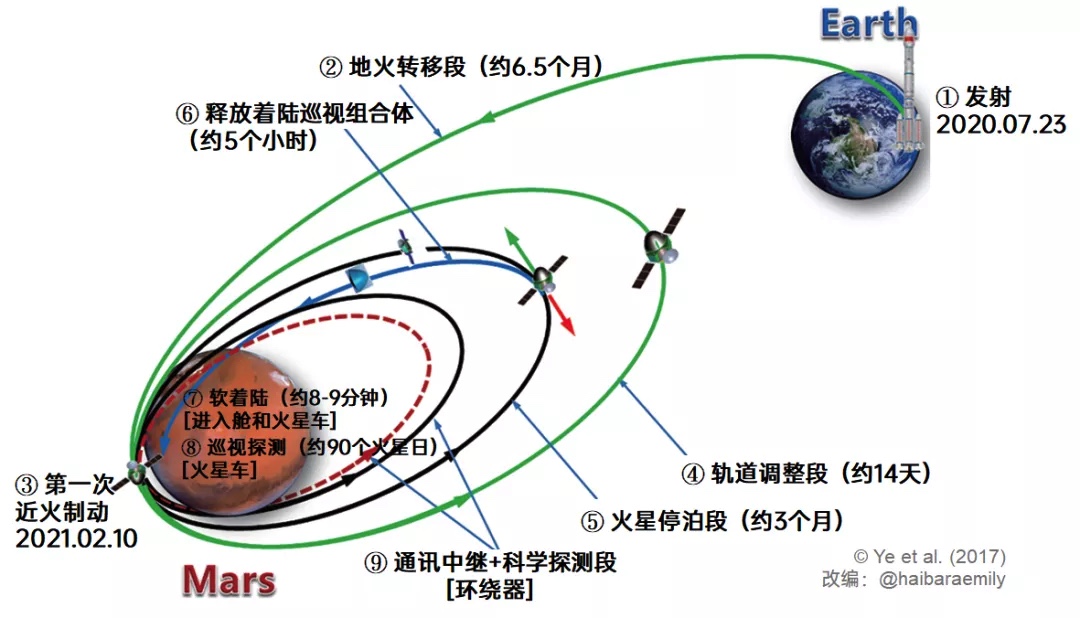

2021年2月10日19时52分 , 经过6个半月的飞行之后 , 我国首颗自主发射的火星探测器天问一号顺利完成“刹车”减速(近火制动) , 进入环火星轨道 , 成为我国首颗人造火星卫星 。

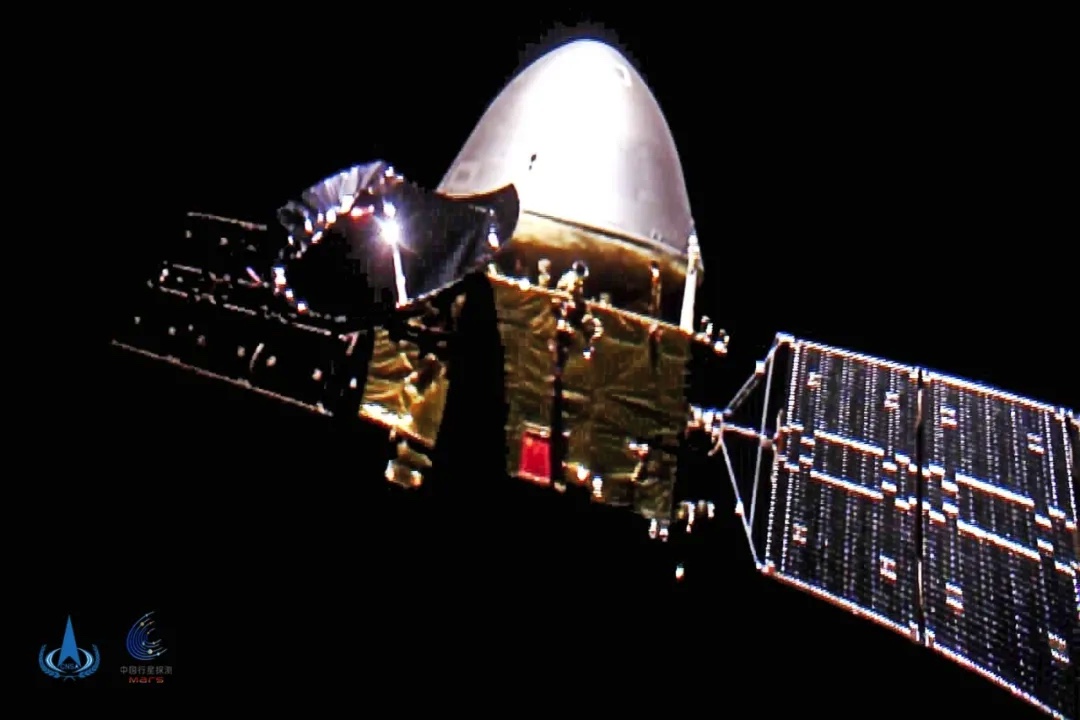

天问一号飞向火星途中的自拍照|航天科技集团几天后 , 同在一个火星窗口发射的NASA毅力号也在2021年2月18日抵达火星 。 两个探测器都携带了火星车 。

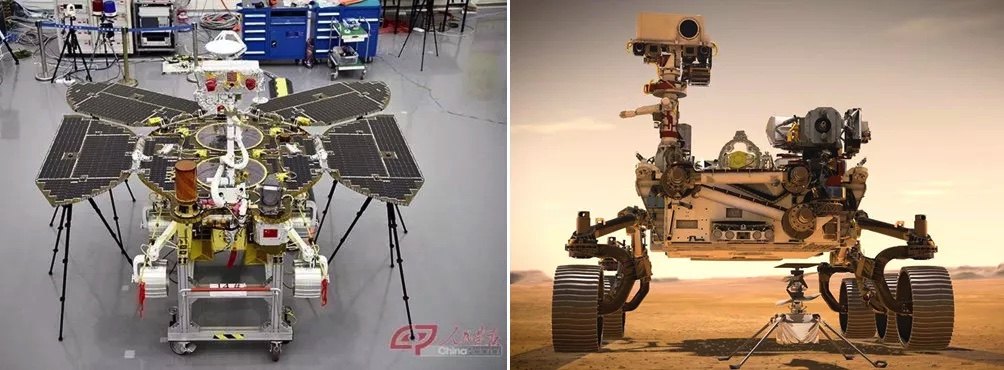

(左)中国祝融号火星车1:1模型 | 人民画报 (右)NASA毅力号火星车和机智号无人机CG模型 | NASA不同的是 , 毅力号火星车在抵达火星当天就直接着陆了 , 而天问一号则计划先绕火星飞上3个多月 , 即将于近日择机着陆 , 并分离火星车“祝融号” 。

天问一号为什么会多等三个月呢?组成分工有不同

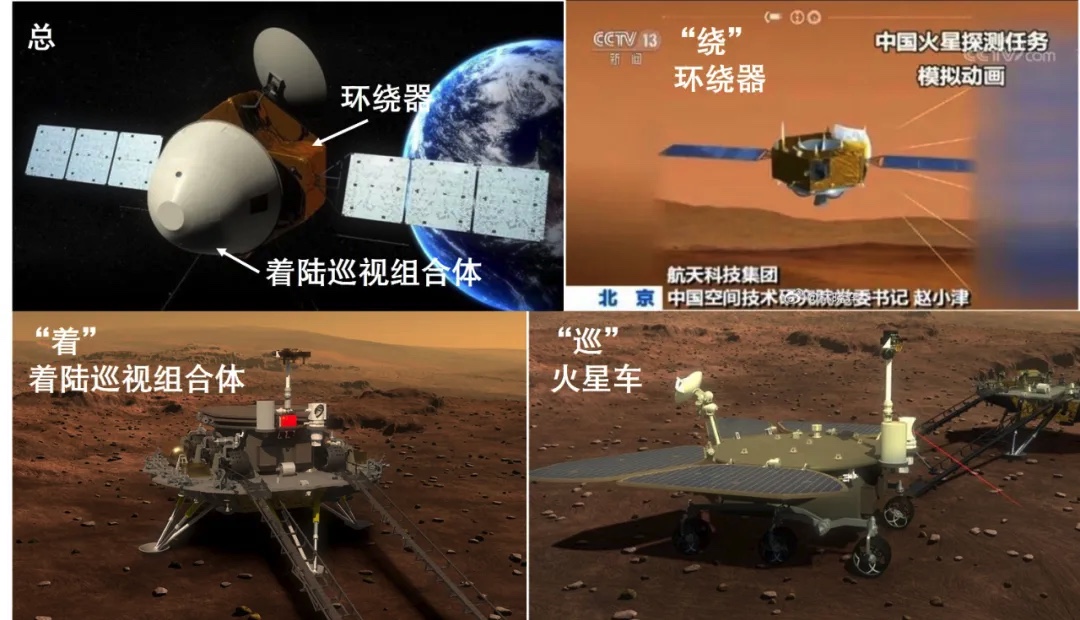

天问一号由环绕器、着陆平台和火星车三件套组成 , 环绕器进入环火星轨道之后可以一直带着着陆平台和火星车飞行(两个合称为着陆巡视组合体 , 都塞在气动外罩里面) , 有充足的时间来选择合适的着陆时机 。

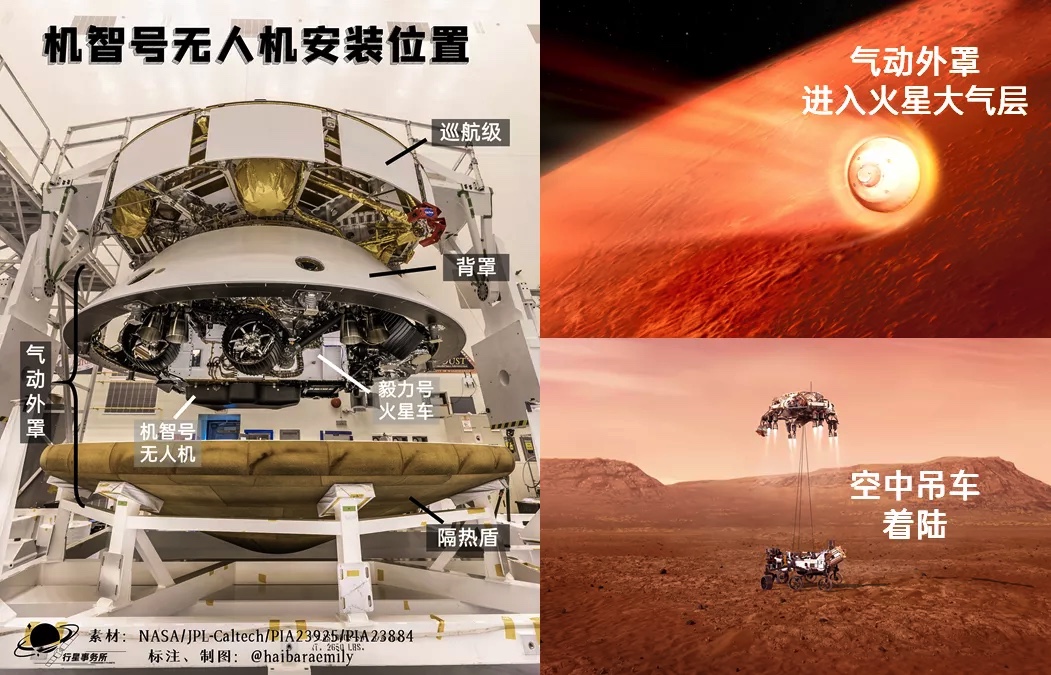

天问一号三件套 | CNSA而NASA的毅力号没有环绕器 , 用的是一个巡航级带着气动外罩(里面塞着火星车)飞往火星 , 也没有进入环火星轨道的设计 。 等飞到了火星附近 , 巡航级一扔 , 无枝可依的气动外罩只能立刻扎进火星大气层开始着陆 , 没法等待 。

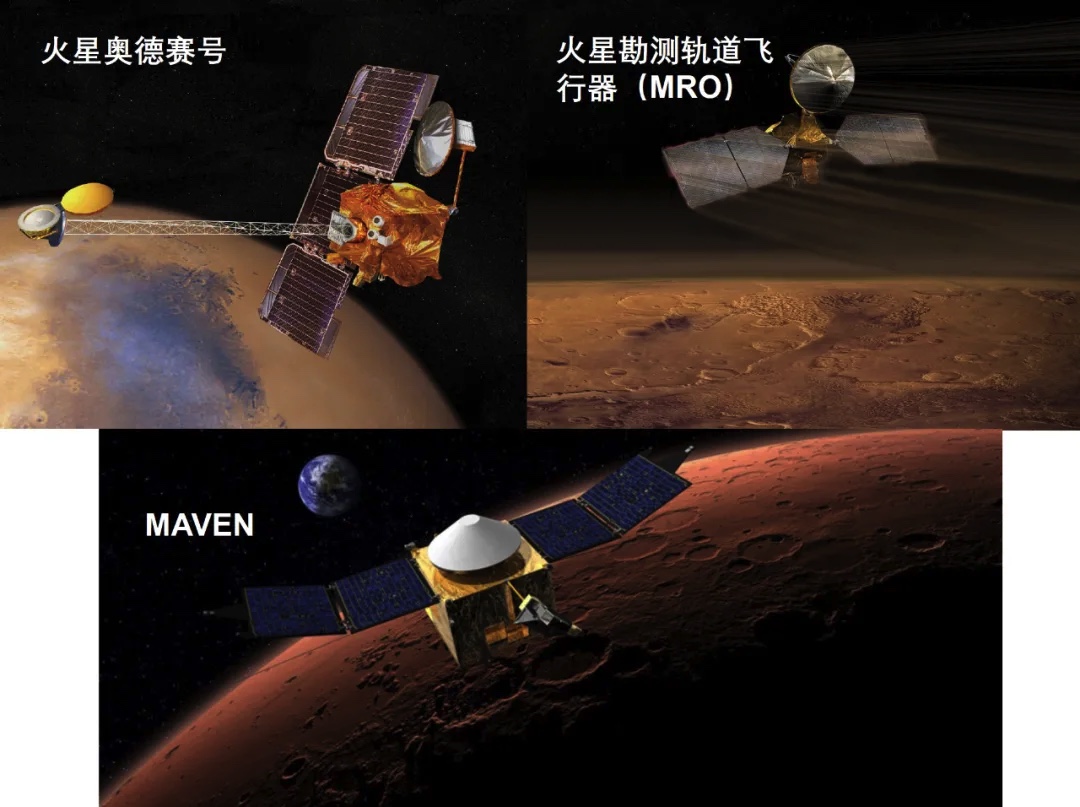

NASA毅力号组件|NASA倒也不是说毅力号不需要环绕器 , 主要是NASA正在工作的火星环绕器就有好几艘 , 既能完成各种火星在轨科学探测 , 也足够给火星车做通讯中继 , 所以这次不带也没关系 。

NASA目前在轨工作的火星探测器 | NASA而天问一号是我国第一个自主的火星任务 , 在火星没有“接应” , 当然要自己多带点装备了 。 自给自足 , 自力更生!

天问一号实物照 | CNSA考察地形要工夫

入轨之后的天问一号可真的没闲着 。 相信我 , 这都是为了祝融号的安全 , 磨刀不误砍柴工啊 。

它先是花了半个月时间多次调整轨道 , 让自己“观察”火星时的距离更近一些 , 视角更好一些;然后是仔仔细细考察火星地形 , 拍摄高清照片 , 为火星车考察着陆区地形 。

2021年2月10-24日 , 天问一号共完成了三次近火制动(降轨)和一次远火点平面机动(侧手翻) , 顺利进入周期2个火星日的火星停泊轨道 | CNSA【天问|天问一号将择机着陆,它为啥要“墨迹”3个月?】这时候你可能要问了 , 这不对吧 , 为什么别的火星环绕器已经拍摄了海量照片 , 天问一号还要花时间自己拍照探测地形、确认着陆区呢?这是因为 , 照片和照片 , 也不一样 。

天问一号“扫描”火星示意图 | CCTV在拍摄距离相同的情况下 , 探测器分辨率低的相机可以一次拍摄很大一片区域(或者说图幅更宽) , 而分辨率高的相机拍摄只能拍摄很小一片区域 。 分辨率和覆盖率 , 是探测器拍照永恒的矛盾 。

以目前拍摄火星的主力探测器 , NASA的火星勘测轨道飞行器(MRO)为例 , MRO探测器有两个相机:在300公里高处 , 中分辨率相机CTX可以拍摄6米/像素的火星照片 , 每张照片能囊括火星表面30公里宽的区域;而高分辨率相机HiRISE可以拍摄高达约0.5米/像素的高清照片 , 每张照片只能拍出6公里宽的区域 。

MRO探测器的两个相机 | NASA结果就是 , 饶是MRO这样从2006年就开始工作 , 至今已经兢兢业业给火星拍了15年照片的劳模 , 也只有中分辨率的CTX影像几乎覆盖火星全球 , 而高分辨率的HiRISE影像才只覆盖了零星一些地方 。 一言以蔽之 , 对火星来说 , 现有的米级高分辨率影像覆盖量还是太少了 , 只能优先满足想要重点考察的地区 。

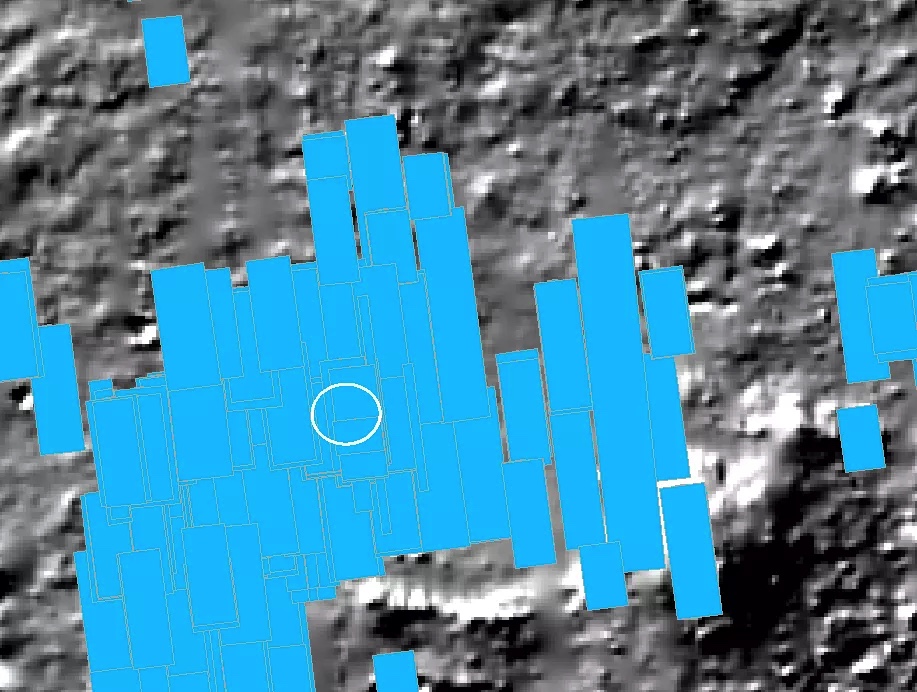

毅力号着陆区杰泽罗撞击坑一带的HiRISE影像覆盖(蓝色) , 每张图6公里宽 , 白圈为毅力号的着陆椭圆 | MRO/haibaraemily而天问一号呢?天问一号计划在火星乌托邦平原里寻找着陆区 , 但这么大一片平原里随便拎出来一块地儿 , HiRISE影像的覆盖范围是这样的 。 我们要是想去现有的火星高分辨率影像数据库没覆盖到的地方 , 或者虽然已经有影像覆盖 , 但照片还不够多 , 成像质量不够满意的地方 , 就还是得靠自己拍呀 。

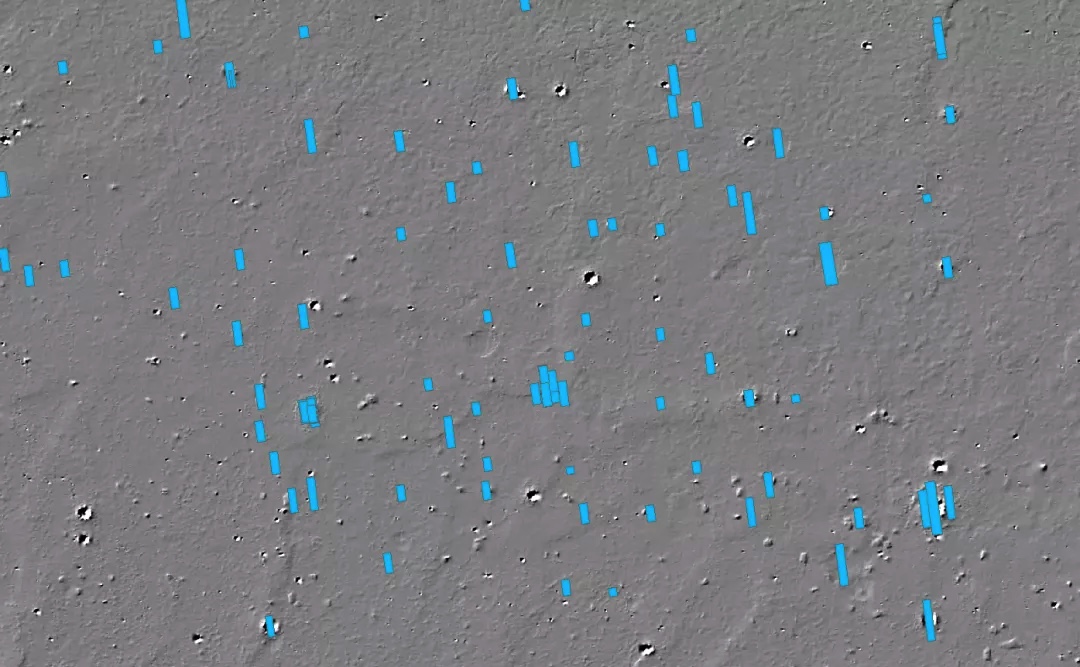

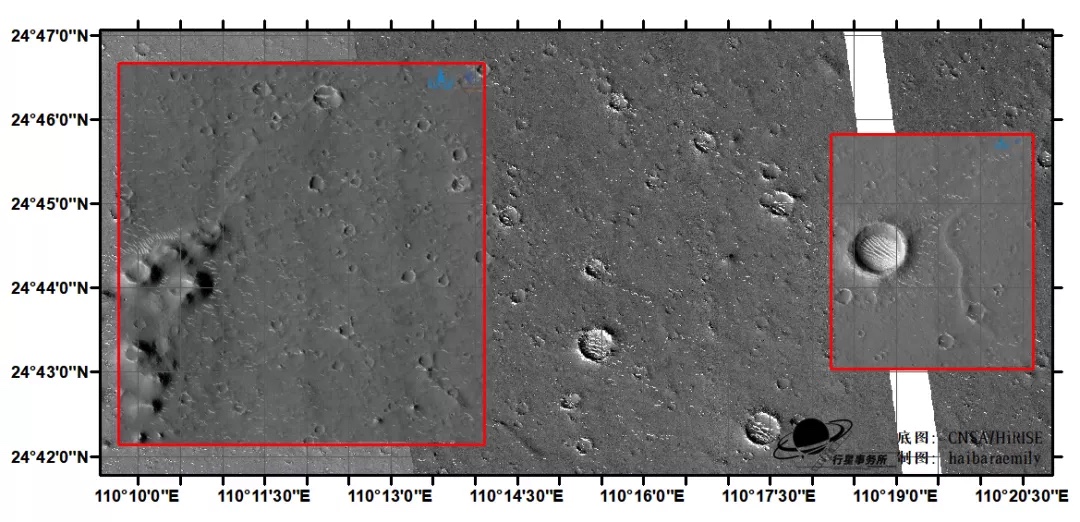

乌托邦平原中一片区域的HiRISE影像(蓝色)覆盖情况 , 注意每张HiRISE影像宽度6公里|MRO这是天问一号今年3月传回的两张高分辨率相机拍摄的影像 , 分辨率0.7米/像素(@ 330-350公里高度) , 能看出大量地形地貌细节 。 与周围已有的HiRISE影像相比 , 天问一号高分相机的成像质量相当 , 完全能够满足为火星车考察着陆区的需要 。

天问一号高分相机传回影像(红框)vs目前最高清的火星HiRISE影像 , 空白处是目前尚无HiRISE影像的区域|CNSA/HiRISE/haibaraemily静候“天机”观气象

安全着陆火星 , 除了要选择地形平坦无障碍的着陆区 , 还要选择合适的“天机” , 因为火星的沙尘暴吧 , 还真挺要命的 。

1971年苏联火星2号和火星3号抵达火星时 , 就好巧不巧正赶上火星全球性的沙尘暴 。 结果不仅环绕器没拍到啥东西 , 释放的两组着陆器和火星车最终也没能顺利展开工作 。

火星3号携带的火星车 , 下落不明 | SpaceLin (动图)尤其是对祝融号这样使用太阳能供电的火星车 , 更是得比用核电池的毅力号更加谨慎一些才行 。 毕竟沙尘暴阻挡的太阳光 , 可是祝融号的生命之源 。

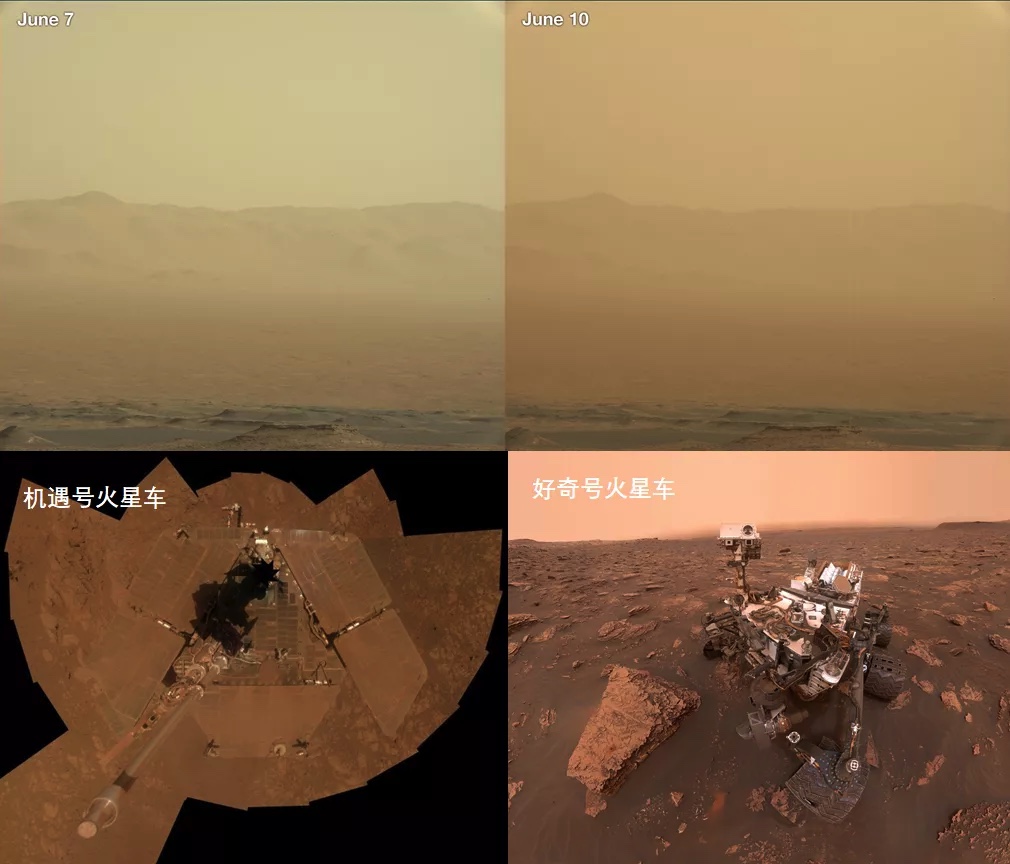

2018年6月(火星当年的北半球秋冬之际) , 火星经历了一场全球性的大型沙尘暴 , 使用核电池的好奇号火星车平安挺过 , 使用太阳能的机遇号火星车不幸结束任务 。

(上)2018年6月 , 好奇号拍摄的火星沙尘暴景象;(下)机遇号和好奇号火星车|NASA如何尽可能减少沙尘暴的影响?惹不起 , 躲得起啊 。

1)一方面是总结过去的火星气象数据 , 寻找历史上沙尘暴低发的时期 。

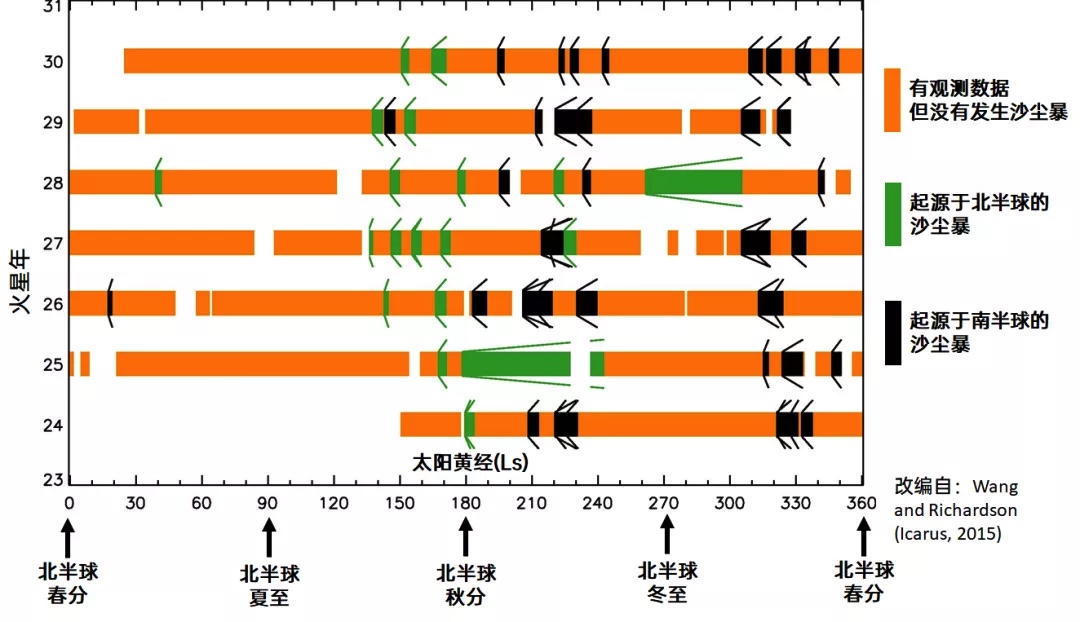

这是1996年到2013年(即火星年23-31)间 , 火星全球探勘者号(MGS)和火星勘测轨道飞行器(MRO)两个环绕器观测的沙尘暴记录 。 可以看到火星的沙尘活动集中在下半年 , 北半球在春夏期间最为宁静 。 从春分到夏至正中间开始的6个地球月里 , 北半球历史上没有发生过沙尘暴 。

1996年到2013年(即火星年23-31)间 , 火星环绕器观测记录的沙尘暴 。 注意 , 起源于北半球的沙尘暴也可能发展到南半球范围 , 反之亦然 | 改编自:参考文献 [1]今年这个火星年(2021-2022年 , 一个火星年约等于2个地球年) , 北半球的春分发生在2021年2月7日 , 夏至发生在2021年8月25日 , 两个时间点中间 , 就是5月中旬了 。 对于计划着陆在火星北半球乌托邦平原的祝融号来说 , 等到5月中下旬再降落 , 最为稳妥 。

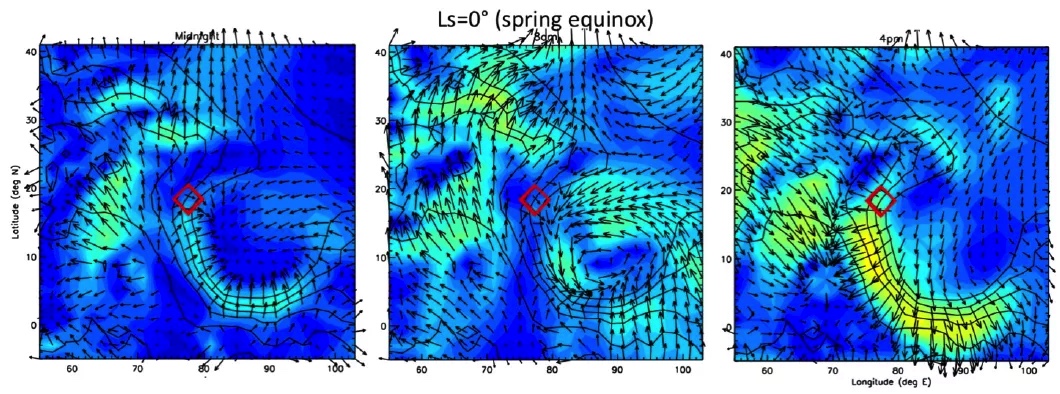

2)另一方面就是利用现有的火星探测器遥感数据(主要是亮温和阳光透射率数据)和着陆区的实际位置、地形情况 , 对计划着陆区做气象预报 。 提前避开大的沙尘暴 , 寻找将来哪个时间段气候更宜降落 。 当然 , 这种基于遥感数据的预报只是模型和统计结果 , 并不是确定性预报 , 无法精确到火星某个地点几点几分一定有啥气象变化 。

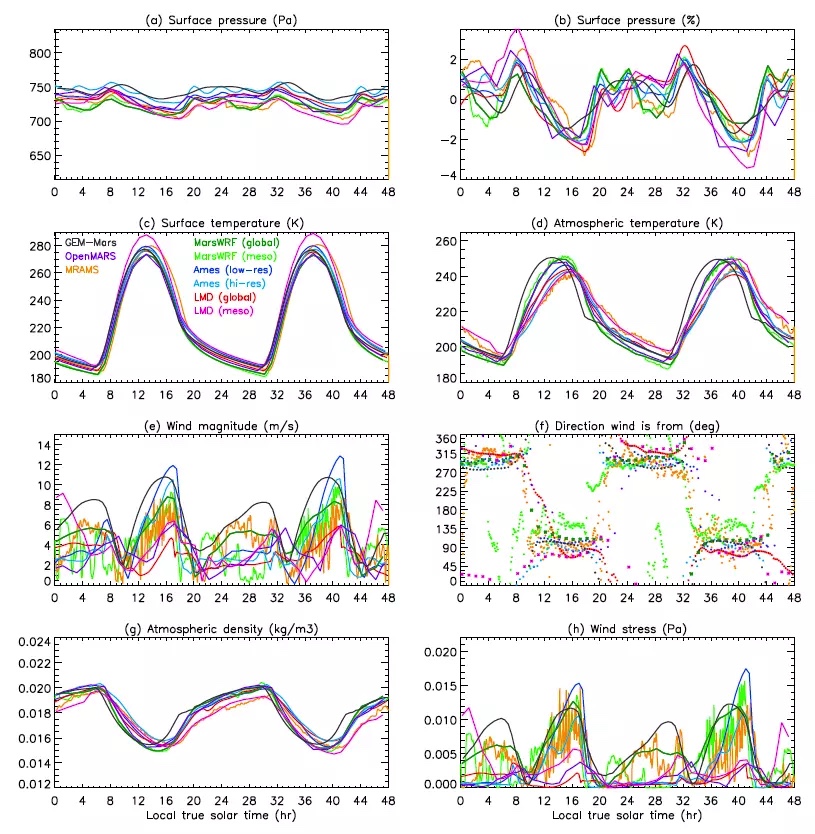

这是毅力号项目组针对位于北半球的杰泽罗撞击坑区域(毅力号着陆区)春分时期所做的气象预报 , 内容包括表面气压、表面温度、大气温度、风速、风向、大气密度等多个方面 。 这些都是毅力号判断着陆时机的参考 。 (毅力号着陆于2021年2月18日 , 春分刚过)

红圈为毅力号着陆区所在位置 | 参考资料 [2]而对于祝融号的着陆时机 , 我国的行星科学家们也在做详尽的气象预报工作 , 大家静候佳音 。

不过值得一提的是 , 太阳能供电的火星车未必没有核电池供电的火星车健康长寿 。 机遇号在火星上驰骋探测了14年 , 至今保持着最长寿的火星车纪录 , 相比之下 , 工作了8年多的好奇号已经伤痕累累 , 打破机遇号纪录应该是无望了 。

高轨低轨多面手

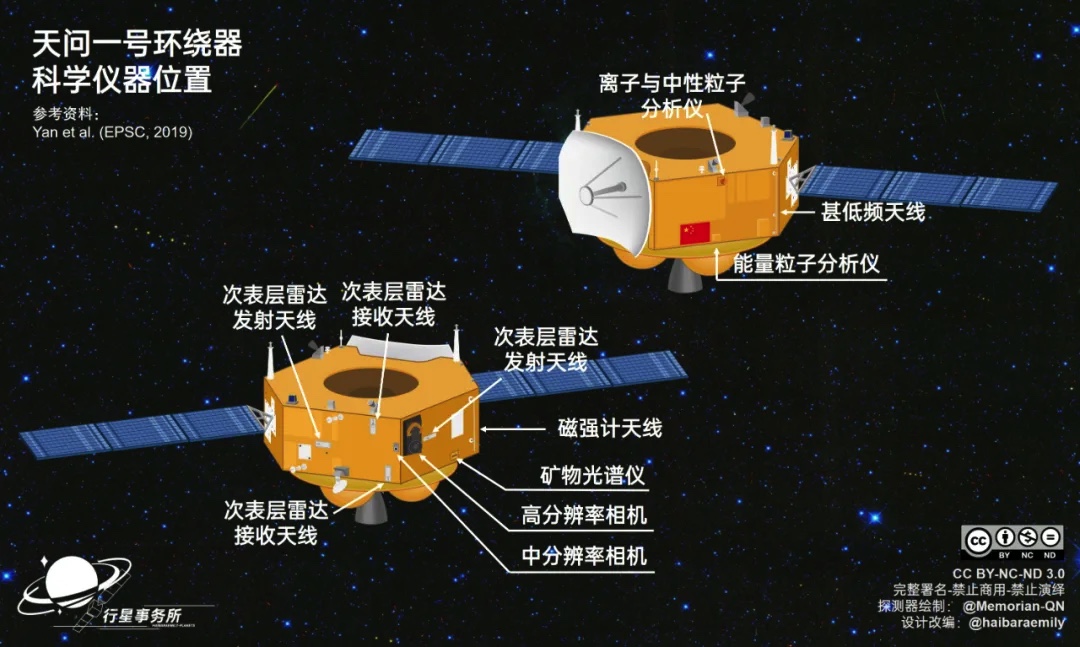

那除了勘测地形 , 等候天机 , 咱们天问一号环绕器这三个月就白等着?那不会的 。 早在今年2月24日 , 天问一号进入火星停泊轨道之后 , 环绕器上的7台科学仪器就已经全部开机 , 开始科学探测了 。

天问一号环绕器上的7台科学仪器位置(天线展开状态未显示)天问一号整个任务期间会多次改变轨道 。 最近这三个月的地形考察期所在的“火星停泊轨道”是一个近火点280公里、远火点5.9万公里、周期2个火星日的极轨道 。

分离着陆巡视组合体之后 , 环绕器会降低轨道 , 进入一个近火点265公里、远火点12500公里 , 周期8个小时的“通讯中继轨道” , 为火星车传输讯息 [3] 。

待到祝融号完整计划的90个火星日探测之后 , 天问一号还会再次降低轨道 , 进入一个近火点265公里、远火点12000公里的“科学探测轨道” , 对火星表面进行至少一个火星年(约2个地球年)的近距离全球探测 [3] , 同时也可以兼顾火星车的通讯中继 [4] 。

也就是说 , 天问一号环绕器能在不同阶段探测到火星不同轨道高度上的科学信息 , 相当于一个探测器不仅同时担任了通讯卫星和科学卫星 , 还同时担任了火星高轨卫星和低轨卫星等多个职务 。 不同轨道高度处的探测数据相结合 , 可以帮助我们更全面地了解火星的空间环境信息 , 例如火星的磁场、电离层、太阳风与火星高层大气/电离层之间的相互作用等等 。

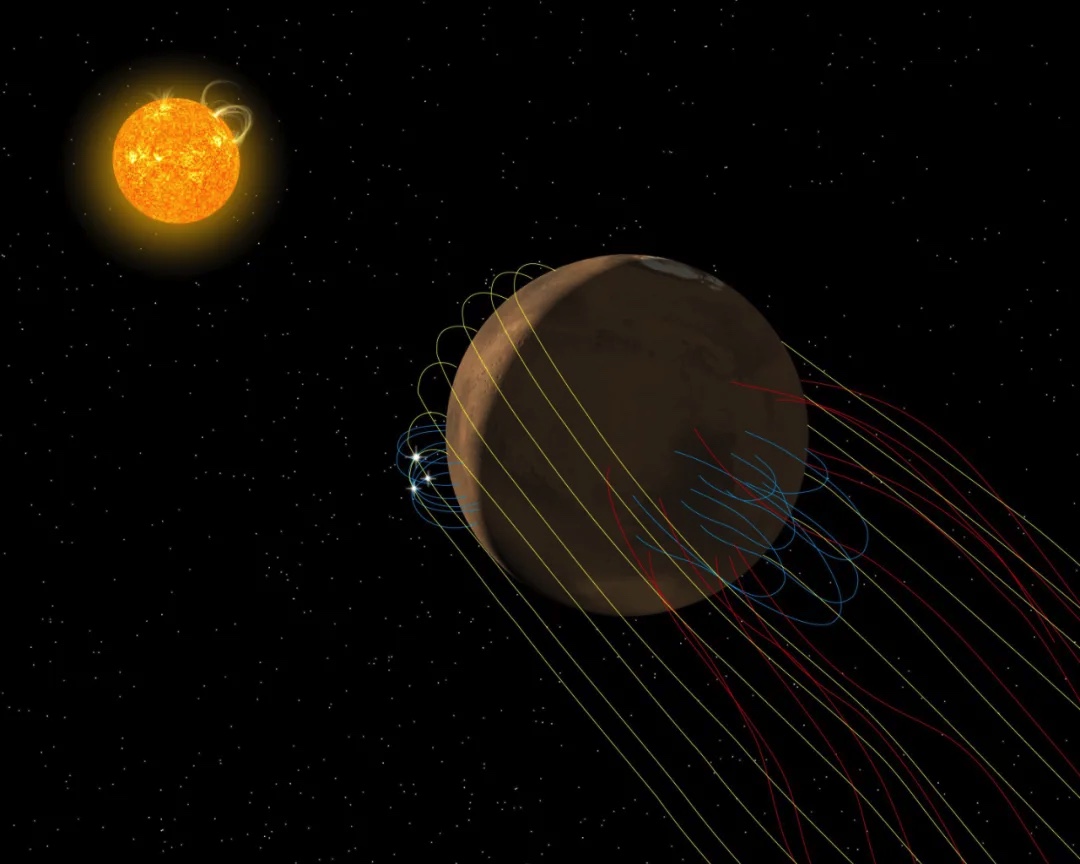

火星没有地球、水星那样内部自发的偶极磁场 , 因此当太阳风吹向火星时 , 大部分行星际磁场会直接“挂”在火星上 。 不过火星的壳层还有一些剩磁 , 这让太阳风与火星磁场的相互作用变得更加复杂了一点 。

黄线代表挂在火星上的太阳风所携带的行星际磁场(IMF)的磁力线 , 蓝线代表火星自己的闭合磁力线 , 日侧的白色亮点是火星剩余磁场和IMF之间发生的磁场重联 , 红线代表磁场重联后连接火星和太阳风的开放磁力线|AnilRao/Univ.ofColorado/MAVEN/NASAGSFC通过对不同空间位置的火星磁场、离子与中性粒子、能量粒子等方面的探测 , 可以帮助我们了解火星磁场的演化、太阳风与火星高层大气/电离层之间的相互作用、火星大气的散逸变迁等诸多谜团 。

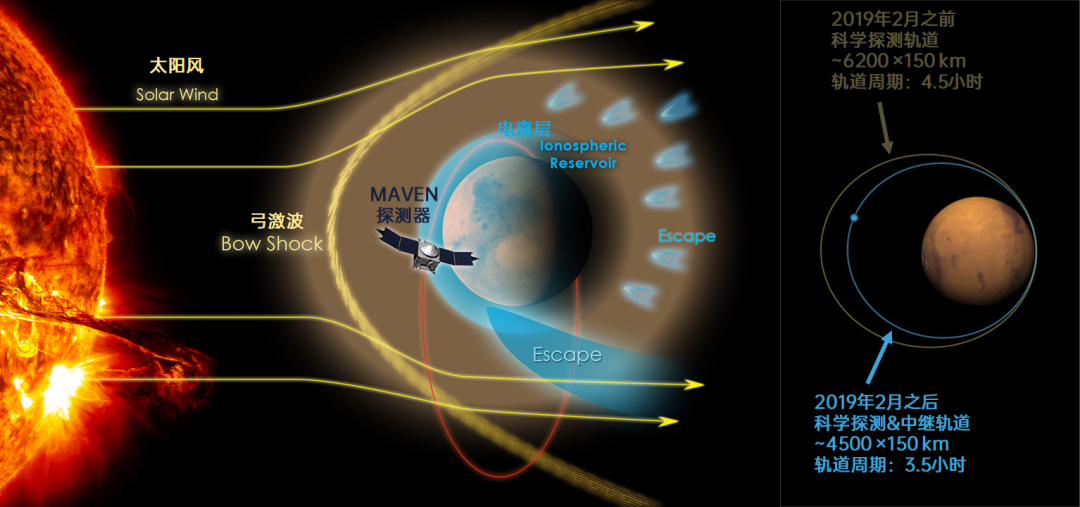

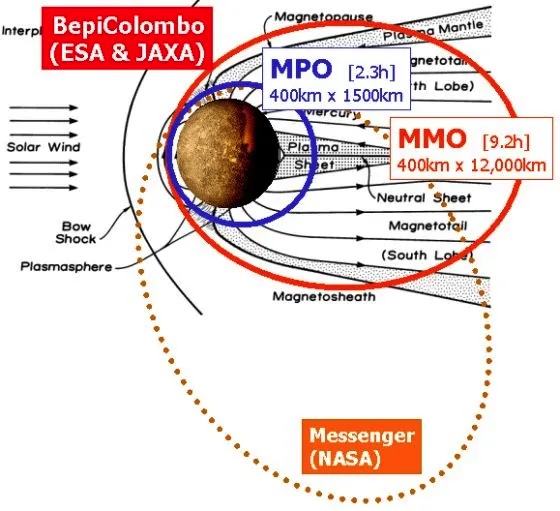

NASA目前在轨工作的MAVEN探测器 , 也在做相关的科学探测 , 不过MAVEN的工作轨道在近火点约150公里 , 远火点在约4500-6000公里高度 , 与天问一号计划的高度不同 。 这在科学探测上是好事 , 因为两者的结果可以互为补充 。

MAVEN的探测轨道示意图 | NASA/GSFC

NASA信使号探测器和欧空局贝皮科隆博号的两个子探测器MMO和MPO的探测轨道 | 马普所这么看来 , 天问一号一个环绕器就能观测到多个轨道高度的科学数据 , 是不是非常有效率?

天问一号的多次变轨 | 改编自:参考文献 [5]一点总结

总结一下呢:

考察着陆区地形需要花一些时间 ,

最稳妥宁静适合降落的气象条件需要等到5月中旬 ,

而且等待期间的天问一号还可以在停泊轨道完成独特的科学观测 。

这三个月不仅不能省 , 而且还非常充实呢 。

接下来就是万事俱备 , 期待祝融号着陆的好消息啦!

致谢

本文感谢Jing Xiao , Jiapeng Guo、Yudong Ye对本文提升所做的帮助~

封面绘者:金星

参考资料

[1] Wang, H., & Richardson, M. I. (2015). The origin, evolution, and trajectory of large dust storms on Mars during Mars years 24–30 (1999–2011). Icarus, 251, 112-127.

[2] Newman, C. E., De La Torre Juarez, M., Pla-García, J., Wilson, R. J., Lewis, S. R., Neary, L., ... & Rodriguez-Manfredi, J. A. (2021). Multi-model Meteorological and Aeolian Predictions for Mars 2020 and the Jezero Crater Region. Space science reviews, 217(1), 1-68.

[3] Zou, Y., Zhu, Y., Bai, Y., Wang, L., Jia, Y., Shen, W., ... & Peng, Y. (2021). Scientific objectives and payloads of Tianwen-1, China’s first Mars exploration mission. Advances in Space Research, 67(2), 812-823.

[4] 我们的太空 | 【技术·航天】中国首次火星探测任务“天问一号”的长征路...

https://zhuanlan.zhihu.com/p/164443325

[5] Ye P J, Sun Z Z, Rao W, et al. Mission overview and key technologies of the first Mars probe of China. Sci China Tech Sci, 2017, 60: 649–557, doi: 10.1007/s11431-016-9035-5

推荐阅读

- 手机|一加10 Pro宣传视频曝光:将于1月11日14点发布

- 手机|黑莓宣布 1 月 4 日起将终止 BlackBerry OS 设备服务支持

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- Monarch|消息称微软Win11 2022重大更新将在明年夏天到来

- IT|8号线、14号线将全线贯通 北京地铁?今年开通线路段创纪录

- the|美FDA将批准辉瑞为12-15岁儿童提供COVID-19加强针

- IT|报道称Polestar 4电动SUV将跟保时捷Macan电动版对标

- 通信运营商|英国沃达丰、EE和Three将在2022年一同恢复欧盟漫游费用

- Lenovo|联想将推出135W Type-C充电器:游戏本告别“砖头”

- 硬件|一个时代落幕 佳能:1DX3将会是旗下最后一款旗舰单反