本文参加百家号 #科学了不起# 系列征文赛 。

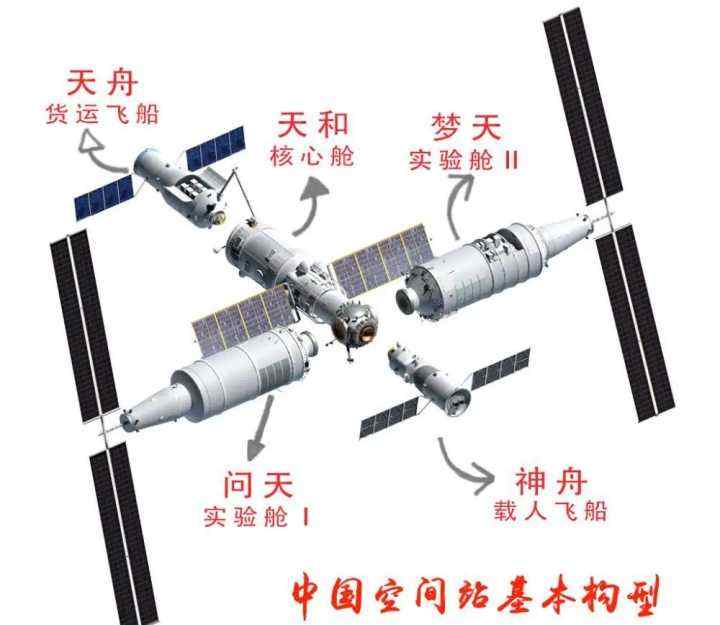

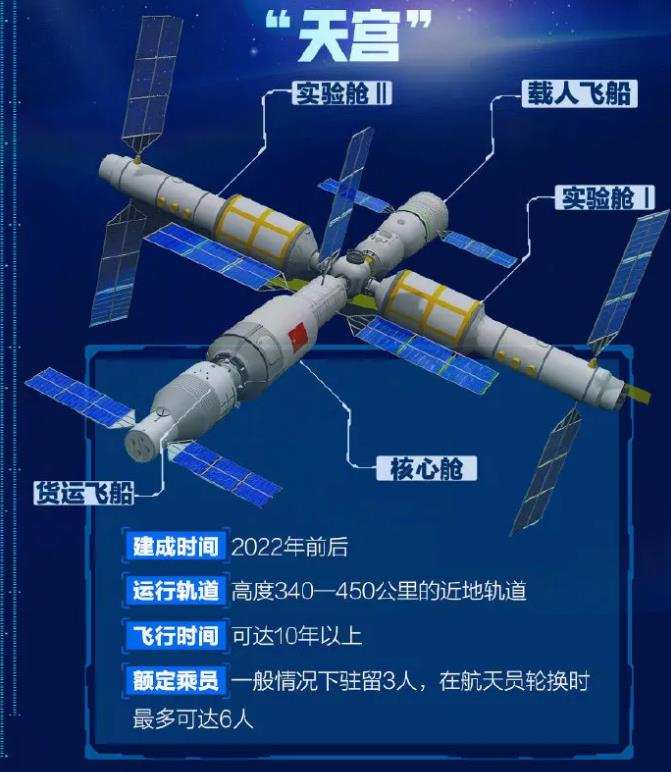

随着“天和”核心舱和“天舟”货运飞船的成功对接 , 我国天宫空间站已经初具雏形 , 接下来我国将会在6月派遣3名航天员乘坐“神舟十二号”飞船进入到天和核心舱 , 入驻长达3个月 。

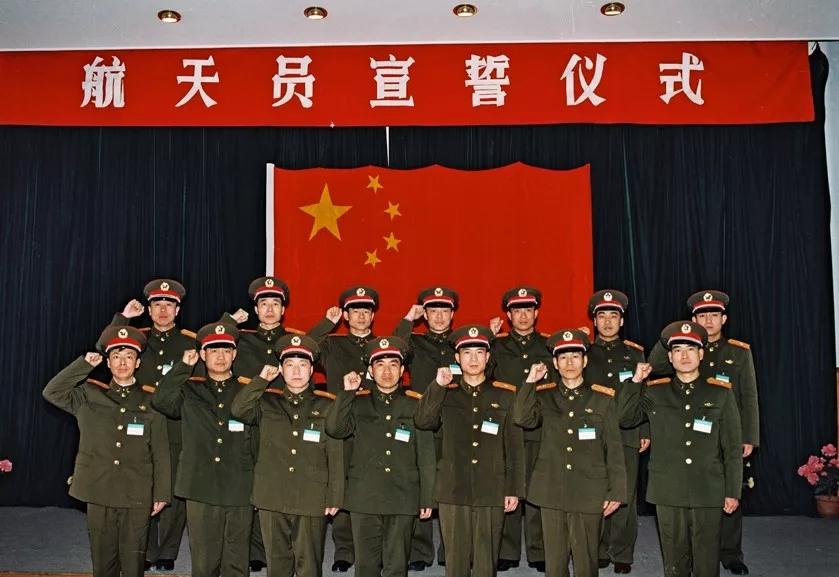

根据目前公布的资料来看 , 我国第一批和第二批16名航天员全部参与训练 , 最终从中择优选择3名航天员执行空间站任务 。

从目前公布的名单来看 , 神舟十二号3位航天员分别是曾经两次执行太空任务的聂海胜;第一批航天员中唯一一个没有执行过太空任务 , 但同时又是在役的航天员邓清明;以及第二批航天员叶光富 。 担任候补的3名航天员分别是:刘伯明 , 陈冬和张陆 。

除了以上6名航天员之外 , 其余的10名航天员也是备选 , 其中就包括56岁的杨利伟 , 以及人们比较熟悉的景海鹏 。

据杨利伟介绍 , 虽然最终只有3人能够乘坐神舟十二号执行太空任务 , 但是第一批、第二批16名航天员都全程参与训练 , 一旦有需要 , 其余的人都能够顶上去 。

对此 , 有人表示有疑问 , 老将为何也是备选 , 为什么不给年轻人多一些机会?以及为何不让没有登陆过太空的航天员圆梦太空?

老将为何也是备选?

其实 , 并不是我国的老将们不给年轻人机会 , 而是现如今我国在役航天员的数量并不多 , 满打满算也不到20人 。

【杨利伟|神舟十二号16选3,56岁的杨利伟为何在备选之列,年轻人哪去了?】我国第一批航天员一共有14位 , 分别是杨利伟、聂海胜、张晓光、翟志刚、刘伯明、景海鹏、费俊龙、吴杰、刘旺、李庆龙、陈全、潘占春、赵传东、邓清明 。 其中有5人退役 , 目前还有9位在役 。

(第一批航天员)

我国第二批航天员一共只有7位 , 分别是陈冬、蔡旭哲、刘洋 , 王亚平、叶光富、汤鸿波、张陆 。

我国第三批航天员在今年3月份刚刚选拔完成 , 共选拔出18名航天员 , 男女航天员都有 。 但是这些航天员们还要经过系统的训练 , 至少需要经过3-4年的训练之后 , 才能够具备执行任务的能力 。

也就是说 , 现役航天员中 , 具有执行太空任务能力的航天员一共只有16位 , 为了保证航天任务万无一失 , 所有的在役航天员们都要经过魔鬼训练 。 经过魔鬼训练之后 , 再从中择优3名航天员执行空间站任务 。

所以并不是老将们不给年轻人机会 , 实在是现如今航天员数量太少 , 老将们必须要撑着 。

为何不让没有登陆过太空的航天员圆梦?

虽然我国只有16名航天员 , 但也有许多航天员训练多年、具备飞行能力 , 但却从未执行过航天任务 , 比如:邓清明 。 他曾经连续三次作为神舟系列的备份 , 却一次次看着队友乘坐飞船进入太空 , 满载荣誉归来 。 现如今的他已经55岁了 , 如果再不执行太空任务 , 可能此生将会无缘太空(从公布的名单来看 , 他将会执行神舟十二号任务) 。

(邓清明)

我们知道 , 培养一个航天员是需要付出极其高昂的成本 , 既然如此 , 我国为什么不让每位航天员都登陆太空 , 执行太空任务呢?而是要浪费一部分人才呢?

这其实有两方面的原因 , 其中一个原因是过去我国载人航天任务数量不多 , 以至于许多航天员虽然具有飞行能力 , 但却没有机会登陆太空 。 随着我国航天事业的发展 , 我国未来发射载人登陆太空的任务将会变得更加频繁 , 届时将会有更多的航天员登陆太空 。

比如:在空间站建设阶段 , 将会有4次神舟飞行任务 , 这16名航天员选出了4个飞行乘组 , 同步展开相应训练 。 届时许多暂时没有登陆太空的航天员 , 将会圆梦太空 。

新人们也有机会登陆太空 , 我国第三批航天员主要服务于空间站运营的飞行工作 , 等到他们训练结束之后 , 也会陆续执行空间站任务 。

另一方面是 , 执行太空任务的航天员选拔非常严格 , 并不是采取轮流制 , 而是每一次的飞行乘组都要从所有航天员中进行选拔 , 按照考核成绩排名确定主备份人选 , 有些甚至是备份的备份 , 比如:杨利伟就是神舟十二号备份的备份 。

不管是谁最终被挑选执行太空任务 , 备选们甚至是备份的备份们都会全程参与训练 , 而且训练的强度和难度丝毫不亚于真正登陆太空的人 , 所以备选们也是英雄 , 只是我们通常都不认识他们而已为何

推荐阅读

- 区块|面向2030:影响数据存储产业的十大应用(下):新兴应用

- 地面|全程回顾神舟十三号航天员乘组圆满完成第二次出舱任务

- 植被|二十年后的成都

- 硬件|日本要在十年内量产2nm?

- 末端|菜鸟发布2022物流科技十大趋势报告

- 器件|6G、量子计算、元宇宙…上海市“十四五”聚焦这些前沿领域

- Top10|2021最受年轻人关注的十大人物

- 领域|上海市电子信息产业“十四五”规划:以集成电路为核心先导

- 前瞻|6G、量子计算、元宇宙……上海市“十四五”聚焦这些前沿新兴领域

- 建设|数据赋能业务,数梦工场助力湖北省智慧应急“十四五”开局