审美好理解 , 审丑居然也很有市场?

作者 | 池文 唐义诚 中科普心理健康促进中心

网络上审丑文化热度居高不下 , 三星堆的丑文物、淘宝爆款丑东西、万人点赞的丑猫 , 在豆瓣上甚至还有一个“审丑”联盟基地——丑东西保护协会小组 。 “好怪 , 怪得让人想再看一眼”、“土到极致就是潮” , 这些声音也常常出现在弹幕和评论区 。

虽然今年才过去200多天 , 我仍不禁想说一句:这一年 , 我们都快要审丑疲劳了 。

6月底微博上的一次“丑猫大赛” 。

|网络图片

那么是什么让人们迷恋审丑呢?为什么看丑东西 , 有时候会有一种很爽的感觉?

我们为什么会被“丑东西”吸引呢?

这种现象在心理学上被称为潘多拉效应 , 潘多拉效应的心理机制是人的猎奇心理和逆反心理 , 简单来说就是“不禁不为 , 愈禁愈为” 。 对一件事物不加说明地简单禁止 , 会使这件事物产生区别于其他事物的特殊吸引力 , 人们会不由自主地将更多的注意转移到这件事物上 。

心理学研究表明 , 探究周围世界的未知事物 , 是人类在长期进化中形成起来的具有生物意义的稳定需要 。 当接触到外界较为新颖的事物时 , 人的心理会产生多重反应:

首先是恐惧 , 这时人的心理安全机制将会被触发 , 促使人的机体的活跃度明显上升 , 以做好随时应对危险的准备 。 同时还会产生猎奇心理 , 与恐惧情绪类似 , 机体的活跃度有了显著的提升 。 因此伴随着猎奇心理的往往是一种兴奋感 , 这种猎奇心理可以极大地激发个体兴趣、引导行为倾向 , 进而引诱我们打开“潘多拉的魔盒” 。 在日常生活中 , 我们的很多兴趣爱好和行为导向都是这种猎奇心理的作用 。 逆反心理是指客观环境与主体需要不相符时产生的一种心理活动 , 具有强烈的抵触情绪 。 审丑这种行为 , 很大程度上就源自于我们猎奇心理的生物本能和逆反心理的主体需要 。

审丑文化为何会流行?

美国心理学家马斯洛提出的需要层次理论 , 将人类需要像阶梯一样从低到高按层次分为五种 , 分别是:生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我实现需要 。

审丑很大程度上满足的就是人的尊重需要:

1.对他人尊重——移情与利他

豆瓣丑东西保护协会的 Slogan 是 , “丑东西们聚集在一起 , 快乐欢愉 , 不用在乎别人的目光” , 美丽惹人怜 , 丑东西也需要爱 。

豆瓣小组“丑东西保护协会” 。

|网络图片

我们每天都在接受着他人目光的审判 , 对丑东西的喜欢是一种移情 , 当我们在丑东西身上看见了不被善待的自己 , 利他主义就产生了:当我们对需要帮助的人产生移情的时候 , 把我们自己置于他人的位置 , 并以那个人的方式体验事件和情绪 。

当我们对丑东西报以关怀与接纳 , 我们的尊重需要就得到了满足 , 这种满足能使人对自己充满信心 , 对社会满腔热情 , 体验到自己活着的用处和价值 。

2.被他人尊重——社会称许性与自我展露

日常审丑还有一个重要来源就是土味视频 。 中国人民大学新闻系讲师董晨宇曾在豆瓣专栏中为土味视频正名 , 他表示:“审丑视频满足了长期以来被主流所忽视的群体的文化需求 , 这个群体可能是三四线城市 , 甚至是乡村的一群青年人 。 城里人的主流审美对他们来说或许是遥不可及的 。 ”

费孝通在《乡土中国》里写道:“从基层上看去 , 中国社会是乡土性的 , 从土里长出过光荣的历史 , 自然也会受到土的束缚” 。 此前因为城乡割裂发展的社会现状以及资本掌握文化话语权 , 大众文化无法发出自己的声音 , 普罗大众在主流文化场域内是缺失和被遮蔽的 。

土味视频传达的是一种被忽略的乡土文化 。

|网络图片

人人都希望自己有稳定的社会地位 , 自己的能力和成就能得到社会认可 。 社会称许性就是指获得赞赏和接受的需要 , 并且相信采取文化上可接受和赞许的行为能够满足这种需要 。

而土味视频恰恰为这种需要的满足提供了窗口 , 面对一些网络传播中的丑 , 人们会有莫大的安全感而放心的自我展露 , 内心中最真实、最隐秘、最原始的部分袒露无遗 , 从而获得愉悦和满足 。 在文化话语权重新回到平民手中的当下 , 大众文化以其独特审美体系与价值趋向 , 正在对主流文化发起有力的冲击 。

3.自我尊重——下行社会比较

当然 , 土味视频能在网络上流传如此之广、影响如此之大 , 不仅仅因为其满足了一部分人社会称许性的需要 , 还同时满足了有些人通过与比自己差的人比较获取的自尊和自我优越感 , 这种比较被称为下行社会比较 。

当人们遭遇失败等消极的生活事件时 , 往往更倾向于进行下行比较 , 通过降低自我评价的参照点 , 来维持自己的主观幸福感和积极的自我评价 。 因此 , 下行比较是应对压力事件、维护心理健康的一种应对机制 , 具有很好的适应功能 。

然而 , 一些研究也注意到社会比较对青少年行为与心理的影响方向并非是稳定、固定的;White 等人的调查研究也表明 , 频繁的下行社会比较会使个人把自我意识作为客体 , 从而导致更多更频繁的向下比较 , 并伴随着内疚、责备、嫉妒和说谎等负性情绪和行为 。

给无数人“带来欢乐”郭老师 。 郭言郭语引发全网模仿 。

|网络图片

土味视频的流行引发人们担忧 , 这种担忧并非没有道理 。 流量时代 , 无数人为了博人眼球不惜哗众取宠 , 而更有无数人从审丑和猎奇中获得快感 , 然而这却是一种畸形的快感 , 久而久之 , 会对人的行为与心理产生不小的负面影响 。 沉迷于土味视频不是“审丑” , 某种意义上 , 它侮辱了“审”字 , 也侮辱了“丑”字 。

回过头来 , 我们不妨思考一下 , “丑”究竟是什么呢 。

丑与美的评判标准是什么?

要说丑 , 我们先了解一下什么是美 。 美既包括审美对象的外在物质形态 , 也包括审美对象的内在组织结构 。

我们通常一眼就可以判断有一些人的脸比其他人更美丽 , 这是因为我们大脑对美的外在形态有一个图式 。 图式是人脑中已有的知识经验的网络 , 是一个具有一定概括性的具体形象映象 。

可以根据审美形式的主要感觉器官——视觉和听觉及其综合运用 , 把审美形式分为:视觉审美形式(形体图式、色彩图式)、听觉审美形式(节奏图式、旋律图式)、综合审美形式(比例图式、对称图式、和谐图式)三大类 。 它们是人们面对各种各样的审美对象进行具体审美形式分析以及创造和欣赏的基础和前提条件之一 。

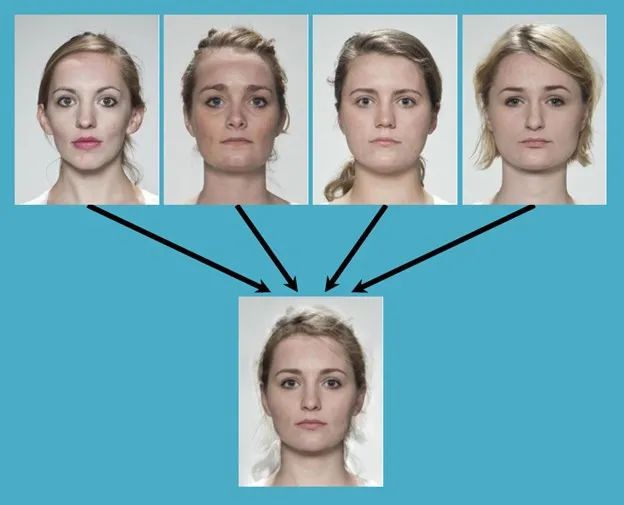

举个例子 , 和谐图式里有一个平均准则:从某种意义上 , 最平均的脸就是最美的 。 这里 , “平均”的意思是指所有的部件都适中 。 眼睛、鼻子不大不小 , 嘴唇不厚不薄 。 当然 , 符合这个标准的脸看起来绝对不会普通 , 而是会给人以惊艳的感觉 。

这与我们日常的直觉是一致的 。 比如 , 下面这四张脸平均之后的结果 , 就比四张原始脸都更美 。

平均脸更美

|网络图片

* 如果有兴趣的话 , 大家可以在下面这个有趣的网站自行选择进行平均 。

http://faceresearch.org/demos/average

当然 , 审美不是只看外在美 , 我们也讲求内在美 。 内在审美一般分为审美主体的范畴(如美感、审美观念、审美情趣 , 审美理想 , 等等) , 审美客体的范畴(如优美、崇高、幽默 , 滑稽 , 悲剧性、喜剧性 , 等等) , 审美创造的范畴(如艺术 , 现实主义 , 浪漫主义 , 典型 , 意境 , 等等) 。

艺术的美感是在以物质生产劳动为中心的社会实践中逐步生成和发展的 , 因而人类的审美道路也不是一蹴而就、一成不变的 。

例如 , 古代以胖和壮为美 , 这是因为当时油脂和蛋白质较为稀缺 , 脂肪多 , 具备明显的生存优势和社会地位 , 所以胖和壮逐渐被定义为美 。 到了现代 , 社会结构发生了变化 , 每个人的时间自由程度和健康程度与财富以及社会地位挂钩 , 肥胖还会导致多种非常消耗现金流的慢性病 , 所以肥胖一度又被定义为丑 。

这就是典型的社会变迁影响美丑判断的证明 , 让人觉得丑的不是外在特征 , 背后的社会评判标准也是非常关键的因素 。

丑和美 , 很多时候并无绝对 。

|图虫创意

审丑——打破心理定势 , 提高创造力

审丑也具有一些积极意义 。

正如上文所说 , 美很多时候是一种图式 , 艺术家经过了长期反复的实践 , 往往就会形成一种审美心理定势和形象思维定势 。

心理定势这个概念是苏联心理学家乌兹纳捷提出的 , 人们在社会实践的过程中 , 在获得大量知识经验的同时 , 养成了一定的习惯、行为方式和个性倾向 , 这些习惯、倾向就构成了在进行某项活动之前的一种心理准备状态和心理倾向 。

心理定势常出现在人的知觉、记忆、思维、行为和态度之中 , 思维定势就是心理定势的一种 。 所谓思维定势 , 就是遵循以往社会实践积累沉淀的思维活动经验和思维规律 , 在反复实践中所形成的比较稳定的、定型化了的思维倾向的路线、方式、程序、模式 。

定势对人的心理活动的积极作用在于 , 它有助于思维活动的迅速、敏捷而有效地进行;但它往往限制了创造性的思维活动 , 使人难以突破旧框框或缺乏灵活性 , 甚至歪曲反映现实对象 。

而审丑可以培养创造性思维的发展 , 我们可以从“丑东西”中获取灵感 。 这些“丑东西”的确给人一种极具冲击的视觉和心理感受 , 但在配色、材质和线条处理方面 , 无一不透露出精心设计 , 只是寻求外型的标新立异效果 , 不是真的要让人感觉丑 。

丑的东西并不一般 , 所谓“美的东西都千篇一律 , 丑的东西却各有特点” 。

|网络图片

从这个角度讲 , 能引人欣赏的丑东西并不一般 。

再说人类的评价体系本就复杂又包含多种系统 , 社会审美标准时常变化 , 标准常常是最不标准的一件事 。 从这一点上说 , 丑和美并非对立面 , 而是相互依存 。 所谓“天下皆知美之为美 , 斯恶矣;皆知善之为善 , 斯不善矣” 。

审丑正代表着年轻人对于主流和精英文化的反抗意识 。 如果审美是本能 , 那么审丑就是反思 , 审丑文化作为大众自发选择的自我表达 , 无疑拓宽了文化边界、丰富了审美内涵 。

(责编 高佩雯)

参考资料

[1]边营.(2017).从潘多拉效应看新闻受众的猎奇心理. 新闻传播(11),61-62.doi:CNKI:SUN:YWCB.0.2017-11-036.

[2]迈尔斯.社会心理学(第11版)[M].侯玉波,乐国安,张智勇,等译.北京:人民邮电出版社, 2014.

[3]Rhodes, G. (2006). Theevolutionary psychology of facial beauty. Annu. Rev. Psychol., 57, 199-226.

[4] 许丽颖,喻丰,周爱钦,杨沈龙&丁晓军.(2019).萌:感知与后效. 心理科学进展(04),689-699.

[5]杜严勇.(2020).恐怖谷效应探析. 云南社会科学(03),37-44+187.

[6]张玉能.(2018).《深层审美心理学》. 文艺研究(09),127.doi:CNKI:SUN:WYYJ.0.2018-09-015.

来源:中国科学技术出版社

编辑:aloysius

【心理健康|这一年,我们都快审丑疲劳了】想了解更多精彩内容 , 快来关注中科院物理所

推荐阅读

- 代码|GGV纪源资本连投三轮,这家无代码公司想让运营流程变简单

- 建设|这一次,我们用SASE为教育信息化建设保驾护航

- 年轻人|人生缺少的不是运气,而是少了这些高质量订阅号

- 生活|气笑了,这APP的年度报告是在嘲讽我吧

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 视点·观察|科技巨头纷纷发力元宇宙:这是否是所有人的未来?

- 器件|6G、量子计算、元宇宙…上海市“十四五”聚焦这些前沿领域

- 人民日报|1月1日生效的RCEP,将带来这些重大变化!

- 前瞻|6G、量子计算、元宇宙……上海市“十四五”聚焦这些前沿新兴领域

- 配置|小米12X上手体验:绝佳体验+绝佳手感!这才是小屏手机该有的样子!