近日 , 一条有关无人收费智能化道路停车场试运行的消息 , 引起了网友的热议 。 在网友留言中 , 点赞最多的几条分别是:“退休后做个收费员的梦想也破灭了”“15块钱一小时露天的好贵啊”“无人了能不能便宜点”“新手停车麻烦了” 。

【内卷|停车场也“内卷”?我们该期待无人收费停车场吗】当前 , 我国已经有不少城市开始试点或者推广“智慧停车”“无感收费”“无杆停车”等类似的应用 。 这些尝试也许能节省部分司机的时间、节约管理方的成本 , 可能会让停车场的运转效率提高 。 不过 , 效率仅仅是数字化转型追求的目标之一 , 效率不代表效果 。 网友关心的热点 , 恰好折射了城市数字化转型中的一些常见问题 。

在笔者看来 , 要衡量一个领域的数字化转型是否必要 , 有三个衡量标准:有没有解决老问题 , 有没有制造新问题 , 有没有带来新机会 。

第一 , 数字化转型有没有解决老问题?从网友的留言来看 , 群众更关心的是“停车难”和“停车贵”的问题 , 而“有没有人收费”并不是十分重要和紧迫的问题 。 王坚院士曾在一场研讨会上说 , 我看过的大部分智慧停车应用 , 都是为了收费更方便 。 复旦大学数字与移动治理实验室主任郑磊教授也表示 , “这种创新总让我有种为了技术而技术 , 却没有抓到真正的市民需求和痛点的感觉” 。 无独有偶 , 前两年某大学在教室里安装人脸识别系统监控学生发呆、打瞌睡 , 某地用智能手环监督环卫工人的作息时间 , 这些都是基于供给侧而非需求侧的“改革” , 对管理方的高效和便利关注有加 , 而对人民群众的“急难愁盼”需求关心不足 。

第二 , 数字化转型有没有制造新问题?比如这条无人收费道路 , 要求通过相关停车App查询、付费和申领发票 , 很多网友认为太过麻烦 。 如果停车就要装一个App , 那么开车、加油、养车等等是不是都要装App?我们的手机要有多大的内存才够装呢?有网友提到了收费员失业的问题、“新手停车麻烦”的问题 , 不仅如此 , 中国已经顺应老龄化趋势取消了申领小汽车驾照的年龄上限 , 而如果无人收费普遍推广 , 那么老年人出行又增加了新的困难 。

收费员失业、新手和老年人不方便的问题看似不同 , 其实本质上是相似的 。 政策制定者无法预见一项政策的所有可能后果 , 在数字化转型中要充分考虑对各种利益相关者的影响 , 充分吸纳各种利益相关者的意见 。 数字化转型会产生“挤出效应” , 对于可能受到不利影响的群体 , 例如因为不用智能手机而无法在网上发表意见的老年人 , 要制定有包容性和针对性的措施 。

第三 , 数字化转型有没有带来新机会?不少网友留言希望由按小时计费改为按分钟计费 , 作为一条“视频监管、自动计时”的智能化道路 , 这一点在技术上应该不存在障碍 。 同时 , 取消了收费员、降低了人工成本 , 那么停车费能否降低 , 也是网友比较关心的问题 。 这些本该为市民带来的好处 , 我们期待能够早日成为现实 。 而无人收费系统的安装和运维对相关领域的企业显然是巨大的商机 。 数字化转型带来的新机会如何实现“发展成果由人民共享” , 亟待引起我们的关注 。

以上三个问题 , 实际上都是数字化转型有没有以人为本的问题 , 有没有贯彻以人民为中心的发展思想的问题 。 而与之相对的 , 就是“为了技术而技术”“为了数字化而数字化”的问题 。如果片面认为“无人”一定比“有人”要高级 , 那就是“炫技”;如果各个地方都来“炫技” , 那就是“内卷” 。 数字化转型需要多一些以人为本的“民心工程” , 少一些技术为先的“明星工程” 。

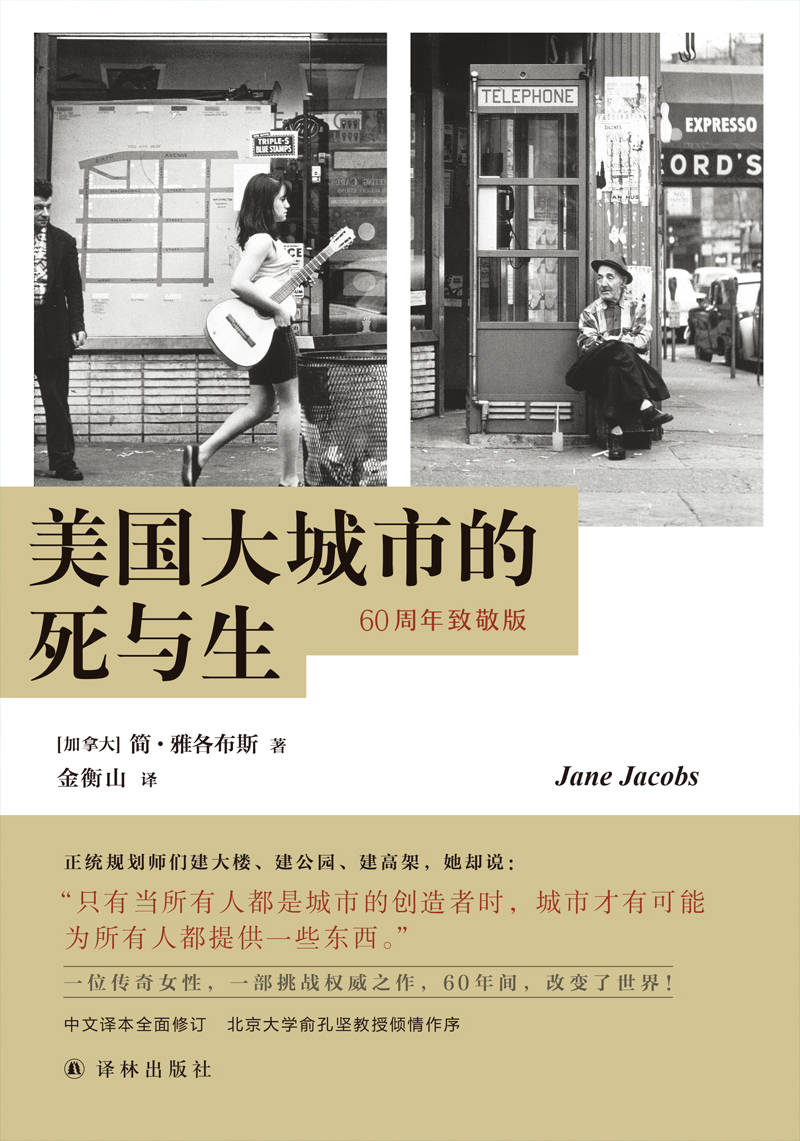

回到路侧停车场无人收费的问题 , 美国社会学家简·雅各布斯在《美国大城市的死与生》这本书中提到 , 纽约曾把大量的街道改建成空旷的住宅区和公园 。 结果 , 哪里改造 , 哪里的少年犯罪率就大幅上升 。 原来 , “孩子们仅仅是从一个成人经常会看到的地方转到了成人出现率很低甚至根本没有的地方” 。 “在我们这条街的尽头 , 在公寓楼、裁缝店、我家的房子、洗衣店、比萨屋和水果摊的前面 , 有12个孩子正在人行道上玩 , 他们同时也在14个大人的视野之内” , 这就是“街道的安全眼”的作用 。 停车收费员的岗位虽然是为了收费而设 , 但他/她的存在也许会让人们更安心 。

文章图片

《美国大城市的死与生》 , 简·雅各布斯 著 , 金衡山 译 , 译林出版社2020版

去吃饭 , 扫二维码点餐;去景点 , 在App上买票;去看病 , 在手机上预约……不知何时 , 数字化似乎越来越走向了以数字为中心的道路;而人的感受、人的体验和人的温情 , 越来越难觅踪影 。 前几年广受好评的一部公益广告里 , 一位小女孩晚上骑车回家经过一条胡同的时候 , 在路边摆摊的大爷特意开灯把那段路照亮 。 当我在路边找车位的时候 , 我总是很希望有一位收费的大爷带我到停车的位置;当我倒车的时候 , 大爷的“倒”和“停”的喊声也总是比车上的雷达更让我放心 。 如郑磊教授所言 , “技术赋能不等于技术万能” , 希望我们的城市街道 , 多一些热心肠的大爷 , 少一些冷冰冰的摄像头和二维码 , 这样的城市生活也许会更美好 。

(作者王翔为复旦大学数字与移动治理实验室研究员、主任助理 , 主要研究方向:数字时代的公共治理、公共部门人力资源管理 。 )

本文来自澎湃新闻

推荐阅读

- the|美国人的“圣诞热情” 连奥密克戎也挡不住

- 软件|员工幸福也是生产力!日企推“AI相亲”福利

- Tesla|马斯克也要效仿谷歌Facebook 为特斯拉设立控股母公司?

- Tencent|继百度网盘后腾讯微云也已解除限速 不用单独下载App

- Hlse|地球最致命时期也“最臭”

- 口罩|天寒地冻,12月的“热门”谣言也该凉了

- 牙膏管|太空跨年是什么体验?航天员在太空也能吃到家乡美食?| 科学密探

- 驱动|仅149元 一块网卡轻松搞定 台式电脑也能连接Wifi6网络

- 对讲|小米有品上架318对讲音频滑雪镜:能听歌,-40℃也能用

- 手机|即使再多的新机上市,这三款手机也值得购买,因为价格已经探底!