悬浮在液体中的纳米气泡始终处于布朗运动 , 其很多物性难以用实验手段直接探测 , 故对其稳定机制的解释尚缺乏共识 。 王兵研究团队在国家自然科学基金的支持下 , 采用分子动力学模拟的手段 , 统计揭示了不同尺寸体相纳米气泡的物性 , 包括气泡内密度、压强、表面电荷、表面分子结构 , 以及气体扩散特性等 。 在获得这些物性的基础上 , 研究团队进一步对纳米气泡涉及力学与电学效应的界面力平衡 , 进行了静力学分析 , 对气泡内外气体互换扩散平衡进行了动力学分析 , 进而结合理论假设分析了其维持上述平衡状态的机制 , 从而提出了体相纳米气泡稳定性判据 。

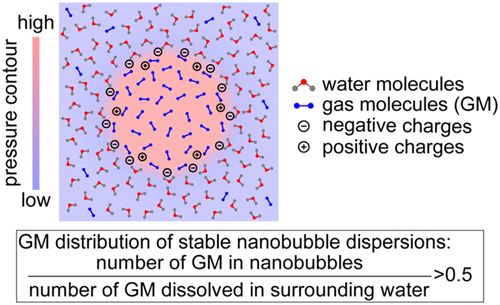

研究表明 , 体相纳米气泡内部气体处于高密度(数十kg·m-3)状态;气泡界面负载双层电荷 , 其中内层为正电荷 , 外层为负电荷 , 表面电荷的静电斥力可以部分抵消气液界面的表面张力;气液界面处的氢键结构则遭到一定程度破坏或削弱 , 降低了界面的表面张力;上述特性皆有利于纳米气泡保持稳定 。 理论分析表明 , 稳定纳米气泡所处的悬浮液中 , 气泡约束的气体分子数量应大于溶解于液体中的自由气体分子数量的50% 。 此外 , 溶解气体的过饱和性应是纳米气泡的稳定维持的必要条件 。 本研究成果有助于推进体相纳米气泡的深度精准应用 。

本文图片

体相纳米气泡示意图及稳定性判据

9月28日 , 王兵研究团队在《朗缪尔》(Langmuir)杂志发表上述研究成果 , 文章题目为“从分子动力学的角度理解体相纳米气泡的稳定性”(Understanding the Stabilization of a Bulk Nanobubble: A Molecular Dynamics Analysis) , 并作为当期杂志封面 。 该文通讯作者为航院长聘教授王兵 , 第一作者为其指导的博士生高瞻 , 作者还包括研究团队的孙卫涛副研究员和北京理工大学吴汪霞博士后 。

论文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.1c01796

生命学院魏迪明课题组

报道基于三螺旋的DNA变构装置的开发

自问世以来 , DNA纳米结构凭借其优异的可编码性 , 已在诸如药物递送、环境监测、生物计算、智能材料等众多领域显现出可观的应用前景 。 与此同时 , 在DNA纳米结构设计的不断探索中 , 人们对结构的复杂性、灵活性及功能化等方面的认识愈渐深入 , 相关设计理念和设计经验得以不断积累和丰富 。 众多特殊的核酸结构也开始被应用于纳米元件的设计中 , 如三螺旋和四联体等 。 这些非常规的核酸结构具有着与双螺旋截然不同的理化性质 , 一定程度上扩充了核酸纳米结构设计的工具库 。

推荐阅读

- 载体|可储氢的“纳米巧克力”结构创建

- 油污|纳米涂层的电子烟咪头防水防尘防油污的应用

- 微处理器|碳纳米管“变身”超微型晶体管 宽度仅为人类头发丝的1/25000

- 磁场|利用磁场任意切换纳米激光器的状态

- 电机|1799元,小米米家波轮洗衣机尊享版10kg:纳米银离子除菌率96%

- TSMC|台积电将于明年四季度量产3纳米芯片

- 传播效应|DARPA选择伊庇鲁斯公司开发快速计算电磁传播效应的软件

- 产品|字节入局音乐流媒体,“算法推荐”会带来新“鲶鱼效应”吗?

- 技术|《全球能源基础设施碳排放及锁定效应》报告发布

- 技术|3D打印纳米磁铁揭示磁场中的图案世界