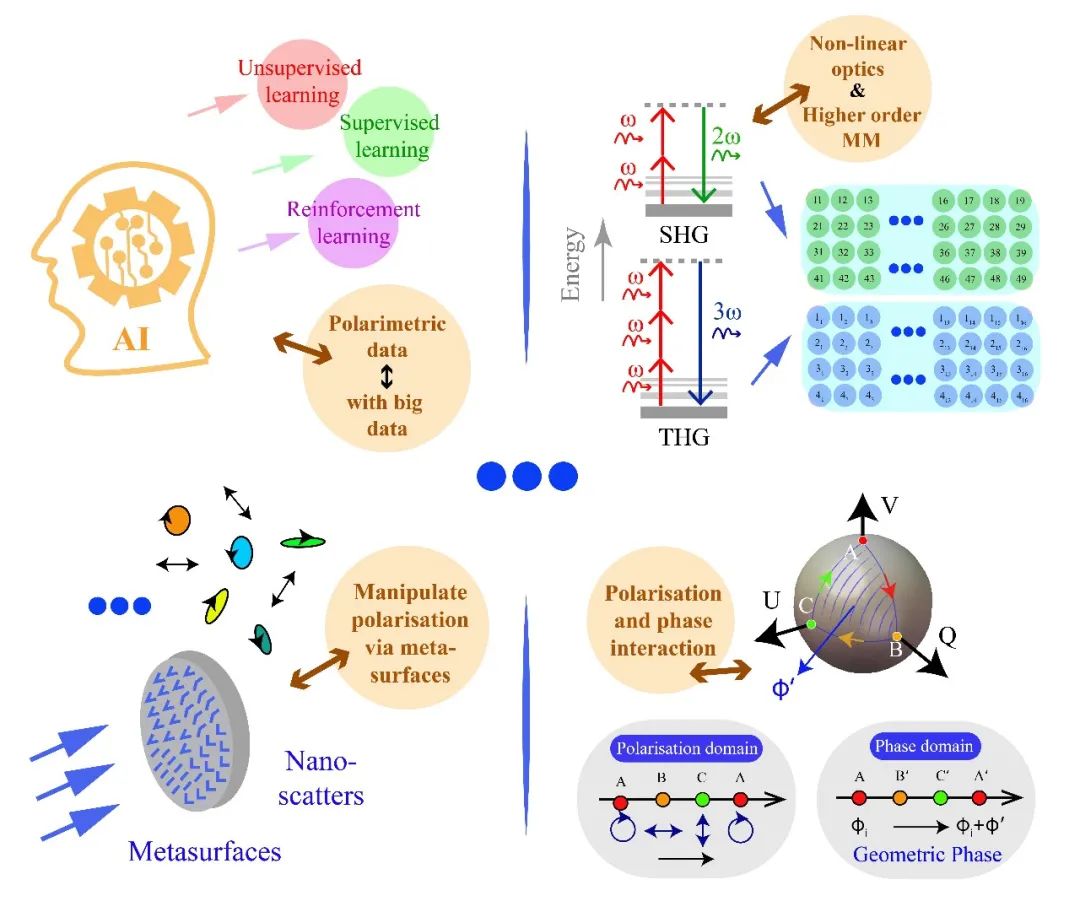

此外 , 由于光的偏振态调制器件不影响光的传播方向 , 通过在光路中增加偏振器件即可在保持显微镜、内窥镜等原有光学成像及测量设备工作方式不变的情况下 , 拓展其获取生物医学样品微观结构信息的能力 。 针对生物医学应用 , 综述沿着偏振测量及成像技术-偏振信息提取、参数分析-组织和细胞的偏振成像及测量应用等三个方面进行了系统回顾总结 。 综述最后结合当下快速发展的机器学习、非线性光学、超表面等技术 , 对偏振光学方法在生物医学研究及临床应用中的未来发展方向进行了展望 , 为相关研究提供了指导 。

本文图片

图3. 偏振生物医学方法的潜在多模态连用

相关内容近期以“面向生物医学和临床应用的偏振光学”(Polarisation optics for biomedical and clinical applications: a review)为题发表于《光:科学与应用》(Light: ScienceApplications) , 并被选为“编辑推荐”(Editors’ Highlights)及封面文章 。 论文第一作者为清华大学医学院生物医学工程系2013级工程硕士 , 现牛津大学圣约翰学院(St John’s College)独立教职青年研究员、博士生导师何超 , 论文通讯作者为清华大学深圳国际研究生院何宏辉副教授 , 牛津大学何超青年研究员和马丁·布斯(Martin J.Booth)教授 。 论文作者还包括清华大学深圳国际研究生院马辉教授、常金涛博士 , 清华大学医学院生物医学工程系硕士生陈斌国 。 本研究得到深圳市科技计划基础研究(学科布局)等项目支持 。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41377-021-00639-x

天文系领衔揭示早期宇宙星际间重元素起源之谜

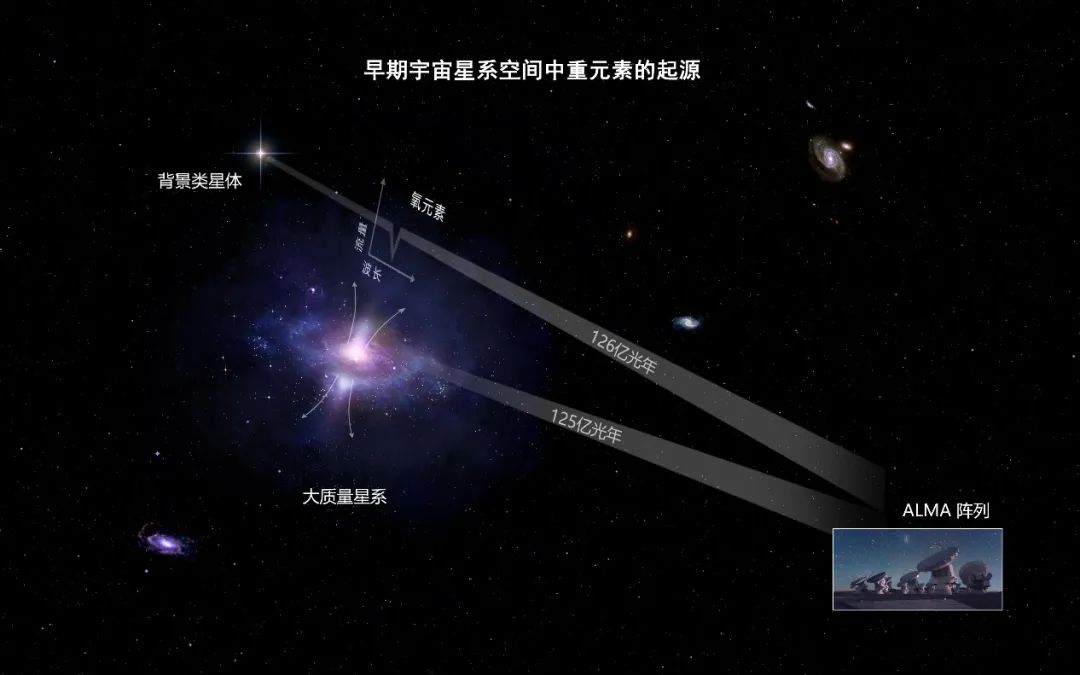

清华大学天文系通过毫米波阵列观测发现 , 宇宙早期星际间中的重元素 , 可能起源于一亿个太阳光度的巨大星系的反馈作用 , 这一发现挑战了国际上现有的星系形成理论 。

本文图片

星际间介质中的重元素存在之谜

在宇宙中 , 绝大部分物质不在星系里 , 而在星系之间 。 这部分弥散在星系之间广袤空间里的物质 , 被称为星际间介质 。 在宇宙大爆炸之后不久 , 宇宙中只存在大量的氢、氦和少量的锂 , 而没有更重的元素(例如碳、氮、氧等元素) 。 但是天文学家们从距离大爆炸仅9亿年的宇宙中 , 确认了星际间已经存在较重的元素 。 在观测宇宙学中 , 一个关键的问题就是如何理解早期宇宙中的重元素从何而来 , 以及它们又是如何到达星际间的 。

现代宇宙学理论指出 , 星际间的重元素主要起源于小质量星系的恒星星风或黑洞的反馈作用 。 这些理论预言 , 小质量星系活动是宇宙重元素起源的原因 。

推荐阅读

- 载体|可储氢的“纳米巧克力”结构创建

- 油污|纳米涂层的电子烟咪头防水防尘防油污的应用

- 微处理器|碳纳米管“变身”超微型晶体管 宽度仅为人类头发丝的1/25000

- 磁场|利用磁场任意切换纳米激光器的状态

- 电机|1799元,小米米家波轮洗衣机尊享版10kg:纳米银离子除菌率96%

- TSMC|台积电将于明年四季度量产3纳米芯片

- 传播效应|DARPA选择伊庇鲁斯公司开发快速计算电磁传播效应的软件

- 产品|字节入局音乐流媒体,“算法推荐”会带来新“鲶鱼效应”吗?

- 技术|《全球能源基础设施碳排放及锁定效应》报告发布

- 技术|3D打印纳米磁铁揭示磁场中的图案世界