李郁芬走了 。

12月8日凌晨2时42分 , 复旦大学教授、原子能材料专家、激光物理学家、国务院特殊津贴享受者、参与国家的第一颗原子弹研制者李郁芬 , 因病逝世 , 享年92岁 。

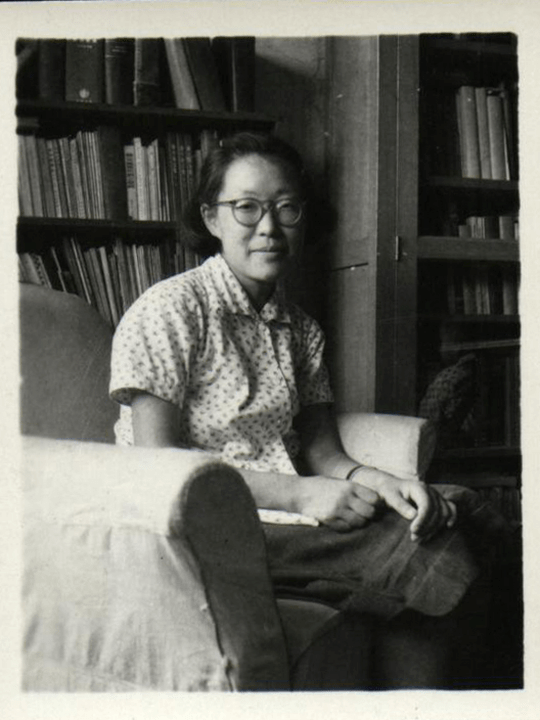

文章图片

李郁芬 。 本文图片 复旦大学供图

在熟悉这位老教授的复旦师生眼中 , 她有着超凡的科学家品格与风范 。 有学生称 , 她是自己遇过的最好导师 。 李郁芬学生、复旦大学副校长徐雷表示 , 在李郁芬眼里 , 没有冷板凳、热板凳 , 也没有冷科研、热科研 。 只要国家需要 , 她就应该做什么 。

在儿子张左之的印象中 , 小时候的他 , 有时会和父亲去接母亲李郁芬下班 , 却不知道母亲所从事的具体工作 , 自己也曾疑惑“为什么我的妈妈对原子弹这么熟悉?”通过各种公开渠道 , 他才慢慢了解到母亲为国防事业做出的巨大贡献 , “妈妈总是做得多 , 不愿意表功 , 因此从不多谈此事 。 ”

没有冷板凳、热板凳

“国家需要你 , 你肯定要好好干 。 ”回忆起李郁芬 , 复旦大学副校长徐雷脱口而出这句话 。 在他看来 , 这句话是李郁芬思维的准则 , 她一辈子就是按这个信条来做的 。

徐雷说:“在她的眼里 , 没有冷板凳、热板凳 , 也没有冷科研、热科研 。 只要国家需要 , 她就应该做什么 。 ”

1958年 , 复旦组成代号为“58中队”的研究队伍 , 在教授吴征铠的指导下 , 开展分离同位素研究 , 为研制原子弹提供基础技术 , 李郁芬是其中的重要成员 。

当时 , 世界上只有美、英、苏三国掌握制造分离膜元件的技术 , 同时该技术被这些国家列为重大国防机密并严禁扩散 。

“58中队”的成员边干边学 , 不断摸索前进 。 无论是从研究本身还是从研究条件来说 , 这项工作都无比艰苦 , 有的工作甚至还相当危险 。 从1958年到1961年 , 他们坚决服从国家需要 , 坚持研究工作 , 逐渐成为原子能材料专家 。

文章图片

青年时代的李郁芬

1961年11月 , “58中队”全体研究人员连同仪器设备集中到上海冶金所会战攻关 , 代号为“真空阀门” , 李郁芬任第三大组组长 。

当时二机部副部长、原子能所所长钱三强所说 , 这任务是绝密的 , 不能和任务外的任何人(包括配偶)谈及此工作 。 今后不能再署名发表文章 , 要从此隐姓埋名 。 时隔多年 , 李郁芬参与的成果获得1984年国家发明奖一等奖 , 1985年又获国家科技进步特等奖 。 12名获奖人员中 , 有李郁芬在内的原复旦“58中队”成员共4位 。 他们的重大贡献 , 终于为世人所知 。

回到复旦后 , 李郁芬的科研工作并未止步 , 她参与了其他诸多科学项目 。

她原来研究的是原子弹分离膜 , 从1970年代开始 , 她从事激光器件、激光光谱及激光医学方面研究工作 。 “其实是转了一个行当 。 ”徐雷解释 , 也是因为祖国需要 。 当时 , 复旦从各个学科抽调力量来攻关激光 , 原本学化学的她 , 转入光学 。

1970年 , 由物理系、物理二系及化学系抽调部分教师成立了“7051”科研组 , 李郁芬是大功率激光器研究小组的负责人 , 她领导的科研组在1974年研制出中国第一台染料激光器 , 这比国际第一台染料激光器只晚了约两年 , 这项成果于1977年获得上海市重大科技成果奖 。

文章图片

第一排中间为李郁芬

儿子曾疑惑:为什么我的妈妈对原子弹这么熟悉?

参与研制原子弹 , 李郁芬做好了当一辈子无名英雄的准备 , 面对最亲密的丈夫和儿子 , 也始终守口如瓶 。

儿子张左之回忆 , 自己出生不久 , 李郁芬已加入“58中队” 。 小时候的他 , 有时会和父亲去接母亲下班 , 却不知道李郁芬所从事的具体工作 。 那时 , 李郁芬的科研工作极为繁重 , 时常深夜才回家 , 有时干脆住在学校 , 张左之和弟弟只能由保姆陪着 。

到了读初中时 , 他出于兴趣 , 借来一本关于原子弹的书 。 那是由美国制造首批原子弹计划(即曼哈顿计划)的总负责人莱斯利?R?格罗夫斯所写的《现在可以说了——美国制造首批原子弹的故事》 。

见儿子看得入迷 , 李郁芬分享了些对原子弹的了解 。 张左之很纳闷:“为什么我的妈妈会对原子弹这么熟悉?”

1964年10月16日 , 我国第一颗原子弹爆炸成功 。 而在张左之记忆中 , 这一直是个再平凡不过的日子 。 他也是通过各种公开渠道 , 才慢慢了解到母亲为国防事业做出的巨大贡献 , “妈妈总是做得多 , 不愿意表功 , 因此从不多谈此事 。 ”

1980年代 , 李郁芬因研制原子弹获奖 , 尽管她很高兴地和家人分享喜悦 , 却依然不提当初的工作细节 。 “保密已经成了一种惯性 , 在她看来 , 这件事就是不能说 。 ”张左之说 。

【国家|追忆李郁芬:参与原子弹研制后,又做出中国第一台染料激光器】在学生面前 , 同样如此 。 徐雷等复旦激光教研室的学生们只知道 , 系里有一个严谨、认真、刻苦的老教授 。 她不是博导 , 但时任校长的杨福家特批:李郁芬可以70岁退休 。 这时 , 学生们恍然大悟 , 原来她为国家做出了那么大的贡献 。

当后辈好奇问起原子弹 , 李郁芬总是笑笑 。 “都是过去的事情了 , 就不要再提 。 ”

“如果不去参与原子弹中关键的分离同位素技术的研究 , 李先生肯定能发表更多学术文章 。 ”复旦教务处副处长应质峰说 , 因为名额稀缺和年龄原因 , 李郁芬没能获聘博士生导师 。 不过 , 李郁芬本人不以为意 , 仍潜心教学、指导研究生工作 。 她亲自指导许多博士生、博士后 , 所带出的学生有两位成为复旦的教授、博导 , 另有多人在国内外从事科技工作 。

文章图片

2018年复旦大学信息学院师生看望李郁芬

学生:李先生是我遇过最好的导师

每个人在回忆李郁芬时 , 几乎都会提到两个印象——校车和方便面 。

几十年如一日 , 李郁芬每天坐校车往返于复旦和徐汇的家里 。 有阵子校车停运了 , 她就乘地铁到国权路站 , 再走过来 。

在学校 , 她几乎都待在办公室和实验室里 , 中午只吃一碗方便面 , 办公室因此堆满一个个装泡面塑料袋的纸箱 。 做科研 , 李郁芬经常一干就是通宵 。 一次实验 , 从6月30日晚上做到7月1日 , 她笑言 , “我又为党献了一份礼” 。

她的生活极为简单 , 对待学术却又极为严苛 。

徐雷在复旦读研时 , 李郁芬是所在的激光教研室“学术三巨头”之一 。 在他的印象中 , 李郁芬极为认真 , 极为严格 , 无论是开科研的会 , 还是教研室开会 , 经常都能听到她犀利的提问 , 她要求学生做的读书笔记必须规整 。

1989年 , 应质峰回到复旦任教 。 当时 , 李郁芬已超过60周岁 , 但是依旧保持工作的状态 。 在她努力下 , 复旦成为四家单位之一 , 获得国家自然科学基金重大项目支持 , 开展团簇研究 。 几年后 , 国外同类研究获诺贝尔奖 。

“李先生一直很好学 。 ”应质峰感慨 , 李郁芬七十多岁仍坚持到校学习、工作 。 为更好查找资料、参与科研 , 她还在古稀之年自学网络技术 , 那个紧盯电脑查看计算结果的老者背影 , 让见者至今都无法忘怀 。

课题组里的师生参加会议或作报告前 , 李郁芬总要先听他们讲一遍 , 无论是PPT还是内容 , 都会指出需改进的地方 。

1994年 , 现任复旦物理学系教授的赵利进入复旦攻读博士后 , 加入了李郁芬的课题组 。 他说:“我1999年去哈佛做访问学者 , 对方要求先提出一个研究方案 。 我写了初稿后 , 李先生帮我完善许多 , 包括英语句子在内 。 ”

赵利说:“李先生是我遇过最好的导师 。 ”

(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- 国家|2022上海国际热处理、工业炉展览会

- 堆芯|全球首座,世界领跑!

- 国家|张云涛:中国新冠疫苗研发处于国际第一方阵

- 项目|航天长峰国家重点研发计划项目“ECMO系统研发”原理样机联调成功

- 国家|光明日报评论员:向扎根基层的青年学子致敬

- 数据|聚焦解决 “卡脖子”问题 三六零旗下国家工程研究中心纳入新序列

- 国际|国家卫健委就《“十四五”医疗装备产业发展规划》答每经记者问:着力发展国际领先的性智慧医疗装备

- 装备|国家卫健委答每经问:“十四五”将推进“5G+”医疗健康新模式发展 推动智慧医疗健康装备和应用创新

- 综合|千村万乡驭风:国家电投上海能科小(微)风机破局分散式风电

- 来源|北运河边的国家级非遗:穆氏花毽