文章图片

一台电视的生命周期有多久?

上世纪90年代末的时候 , 一台黑白的CRT电视可能已经在家里的柜台上放了近十年;进入液晶屏流行的时代 , 32寸的彩色电视只要五六年的光景就已经落伍;到了近几年兴起的互联网电视时代 , 只需要一两年的时间就会被淘汰……

产品迭代周期的加快 , 并非是工艺或产品质量的滑坡 , 而是大多数作为单品的电视停止了进化 。 当智能家居逐渐占领了消费者的客厅 , 甚至是家里的灯具都可以联网时 , 在场景上与其他产品割裂的电视 , 自然成了被遗弃的对象 。

对于这样一个现实问题 , 产业链上下游的玩家们显然思谋已久 , 其中的扛旗者正是以智慧屏杀入电视产业的华为 。 就在刚刚结束的华为智慧屏新品发布上 , 针对电视产业悬而未决的痼疾 , 华为提出了“常用常新”的理念 。

01 大屏的第三次进化 单纯从字面上不难读懂“常用常新”的寓意 , 可要理解这一理念对于电视产业的价值 , 还要从电视的进化历程说起 。

自从英国工程师约翰·贝尔德在1925年“扫描”出木偶图像开始 , 在长达近百年的历史中 , 电视的进化从未停止 。 只是以往谈及电视的进化史时 , 习惯性从显示技术的方向切入 , 比如从电子管到晶体管、从黑白到彩色、从显像管到OLED , 或许还有另一种代际划分方式 , 即用户体验的维度 。

电视的1.0时代可以归纳为传统电视时代 , 即使显示技术在以肉眼可见的速度向前推进 , 电视所扮演的角色都只是“传画机” , 将影像内容从电视台单向传送到用户家中 , 仅仅满足了人们对“视听”的需要 。 恰恰是电视功能的单一性 , 哪怕是十年前的技术和产品 , 照旧可以满足用户对影像和声音的初步追求 。

可能是借鉴了智能手机的产品逻辑 , 电视厂商们不约而同地涌进了互联网电视时代 , 安卓操作系统被移植到了电视上 , 用户可以在电视上安装各种各样的应用 , 可以在电视上播放优爱腾等长视频平台的内容 , 甚至可以用语音告诉电视你想要看的节目……电视的2.0时代可以说是跨越式的革命性创新 。

可为何电视迈入了新的时代 , 代价却是生命周期的骤减?

答案也许是创新方向与用户需求的错位 。 为电视装上操作系统后 , 不少电视厂商认为已经完成了使命 , 创新的方向开始转向设计美学 , 通过窄边框、薄机身等细节上的打磨 , 让电视成为客厅中精致的装饰品 。

站在用户的角度上 , 用电视来装点客厅或许是个美丽的错误 。

人与电视的交互还停留在遥控器上 , 即便一些产品附加了语音功能 , 也只能识别固定的词汇 , 几乎没有用户体验可言 。 但在电视止步不前的时候 , 智能路由器、智能音箱、智能空调、扫地机器人等陆续走进消费者的家居生活 , 电视的价值依旧停留在屏幕上 , 成了独立于智能家居生态的存在 , 用户想要的却是一个大屏的控制中心 。

文章图片

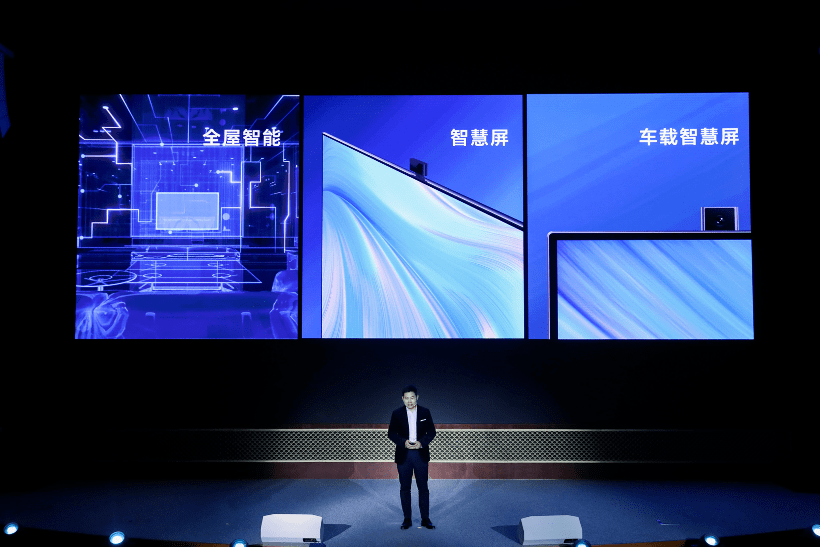

电视产业的守旧 , 为华为制造了进场的机会 。 洞察到用户核心诉求的华为 , 在2019年提出了“智慧屏”的概念:当用户需要视频通话时 , 智慧屏可以化身为“线上会客厅”;当用户需要健身时 , 智慧屏可以变身为客厅私教;当用户想要把手机上的内容投屏到智慧屏上 , 只需要轻轻一点……电视进入到了智能化的3.0时代 。

不过华为并未就此止步 , “常用常新”的理念背后 , 预示着大屏的第三次进化正在从量变走向质变 。

02 漂亮盒子里的软件 互联网电视想要成为客厅里的装饰品 , 华为智慧屏给自己的定义不是装饰品 , 想要给用户提供的是装在漂亮盒子里的软件 。

比如刚刚发布的华为智慧屏S系列 , 相较于传统的互联网电视已经做出了三个转变:革命性创新不再是高端产品的特权 , 而是所有大屏的标配;产品卖点不再局限于硬件设计 , 软件配置也是产品力的一部分;OTA将成为所有智慧屏的标配 , 软件定义大屏的时代已经徐徐拉开了序幕 。

由此再来理解“常用常新”的内涵 , 绝非只是常规性修改BUG式的升级 , 核心在于打破传统电视的能力边界:不仅要让智慧屏跳出屏幕的局限 , 拥有全场景智慧的能力 , 还要让智慧屏“十年不过时” , 与整个智能家居生态协同进化 。

正如我们所熟知的 , 一个概念从想法到落地的过程 , 离不开两个核心挑战:一是技术上的摸索 , 二是场景中的裂变 。

华为智慧屏自然也不例外 。

在提出“常用常新”的理念之前 , 华为解决了一个许多厂商难以逾越的技术鸿沟 。 2019年8月举办的华为开发者大会上向外界演示了这样一个场景:主持人与朋友进行视频通话时 , 还能分享无人机拍摄的实时画面 。 看似一个普通的场景演示 , 背后隐藏的却是华为首创的分布式技术 。

简单来说 , 分布式技术就是将不同终端的能力互助共享、互为外设 , 让用户可以在最合适的设备上使用功能和服务 , 通过分布式硬件的虚拟化技术 , 打破了终端之间的硬件界限 。 当鸿蒙系统将分布式技术带到大屏上 , 智慧屏从过去的“屏”演变成为一台“超级设备” , 手机、电脑、智能音箱等都是智慧屏的能力延伸 。

文章图片

对应到智慧屏的应用场景上 , 伴随着人工智能技术的应用和人机交互数据的沉淀 , 智慧屏具备了自我进化的能力 , 可以根据用户的使用习惯不断提升语音识别、生物识别的精准性、连续性和响应速度 。 同时背靠华为丰富的音视频资源 , 以及生态伙伴在游戏、教育等领域的庞大内容池 , 拥有了内容持续更新的能力 。

做一个对比的话:互联网时代的电视定义了大屏作为家庭娱乐中心的地位 , 但在华为智慧屏上 , 大屏所扮演的角色越来越多元 , 逐渐在娱乐中心的基础上衍生出了IoT控制中心、休闲游戏中心、智慧交互中枢等等 , 并在不断赋予大屏新的价值和能力 。

“常用常新”在华为智慧屏中落地 , 所改变的不仅仅是电视的产品形态 , 或许还有对电视产业的革命性改变:在电子消费领域掀起一场从“硬消费”到“软消费”的深刻变革 。

03 电视的终结和重启 毕竟站在大行业的视角上思考的话 , “常用常新”理念对电视产业的冲击将是不可逆的 , 直接关系到电视产业带的终结或重启 。

根据奥维云网的监测数据 , 2020年上半年国内彩电市场的零售量同比下降9.1% , 第三季度的销量同比下滑6.4% 。 做一个横向对比的话 , 2020年第三季度全球平板电脑的出货量同比增长高达24.9% , 有屏智能音箱的出货量在2019年竟然有10倍以上的增长 。 在电视行业止步不前的时间里 , 一群野蛮人正在抢夺电视的家庭地位 。

某种程度上说 , “常用常新”的理念让电视产业看到了重启的希望 。 按照权威调研机构IDC的预计 , 中国电视市场的出货量有望在未来几年中逐年上涨 , 并在2024年达到4800万台的销量 , 其中最为核心的驱动因素就是智能交互 。

而“常用常新”留给电视产业的不只是销量上的提振作用 , 深层次的价值在于对电视产业链的重构 。 当前电视厂商的盈利主要集中在硬件销售 , 一种原始且脆弱的盈利模式 , 但未来华为智慧屏的价值构成将是422的结构 , 即硬件占40%、软件占40%、内容和服务占20% , 不再是一门纯粹的硬件生意 。

沿循这样的逻辑 , “常用常新”既是电视产业的生命通道 , 也将开启新的黄金赛道 , 前者牵扯到产业链上下游的利益共赢 , 后者则深刻影响着电视厂商与消费者的关系 , 从一次性的买卖关系转向长期的服务关系 。

至少华为已经开始了新的布局 , 通过构建完善的南北向生态打造合作共赢的生态圈:向南 , 华为正在为硬件模块生产厂商提供SDK , 将涵盖所有可能的硬件模块 , 以便他们的智能设备可以高效便捷地接入华为生态中;向北 , 华为将为开发者提供给各类开发工具包、开放接口 , 让开发者可以调用华为生态系统 , 以及南向合作伙伴的硬件模块 。

文章图片

回到智慧屏的话题上 , 南北向生态所谋求的是打破服务与产品各自的边 , 以实现服务原子化与智慧能力的跨设备无缝协同 , 注定会不断夯实智慧屏在“全场景智慧生活”中的价值 , 无须思考是否会被新的设备所取代 , 将精力专注于产业链本身 , 彻底摆脱过去硬件赚钱的逻辑 , 软件、服务和体验业将成为新的盈利点 。

或许几年后回头审视“常用常新”理念的价值 , 会有不一样的新发现:就像是一颗在深海中引爆的核弹 , 可能海面上的传统电视厂商还未洞察到危险的存在 , 距离离一场毁灭式打击已经不再遥远 , 倘若无法顺应华为所掀起的浪潮 , 结局只能是黯然退场 。

04 结束语 电视产业的百年征程中 , 总有一两家企业在正确的时间点左右了潮水的方向 , 也总有一些公司消失在历史的烟尘中 。

【定义|“十年不过时”的华为智慧屏,正在重新定义电视产业】目前大屏的第三次进化仍在进行中 , 华为智慧屏也指明了新的方向 , 留给电视产业链上下游玩家的其实是一道选择题:要么选择拥抱智能家居时代的趋势 , 用大屏为用户开启智慧化的新生活;要么继续无视外界的浪潮或暗涌 , 成为旧时代的殉葬者 。

推荐阅读

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- |南安市司法局“加减乘除” 打造最优法治营商环境

- ASUS|华硕预热ROG Flow Z13:称其是“全球最强悍的游戏平板”