经理|产品经理的底层思维:理性与感性( 四 )

其次,是要定一个合理的目标与指标设定。这个很靠你的经验和能力,当然也跟你的自信有关。

最后,是客观理性执行。当我们做出了一个结果时,需要进行反馈。在反馈时,我们要思考自己做对了什么,又做错了什么?尤其是在自己做对的时候,要思考还可以怎样做得更好。

在理性决策上,我举个反例。

这是我在某一次面试中,听到的一个案例:某一个广告位的优化上,使用了一个手段方法,获得了超过20%的相对提升。

针对于这个成果,我提了几个问题:

- 你们当初是怎么找到这个方法的?做了什么决策过程中的思考?

- 这个方法的实践过程里,有哪些弊端或者潜在对用户体验的影响?

- 为什么20%被称为好的结果?当初预设的目标是多少?和预设目标高了或低了的收获反思是什么?

这告诉我们对于某一个项目的结果,我们不应该只是拿着它来讲故事,而是要看看在这个过程中有没有可以复制的地方,进而去优化。

这个同学在决策过程中用的是大量A/B test,大概同时跑了10-20个,哪个效果最好用哪个,但其实并没有任何的理性思辨。

2. 为什么理性思辨很重要?如果你做得是一些偏O2O的业务性质的产品,你的每一次没做过思辨的A/B test可能对企业和用户都是致命伤,要么A/B的周期长、要么是A/B过程中伤害了用户你都不自知。

所以没有进行理性思辨的结果就是,业务和用户一起为你的错误决策埋单。

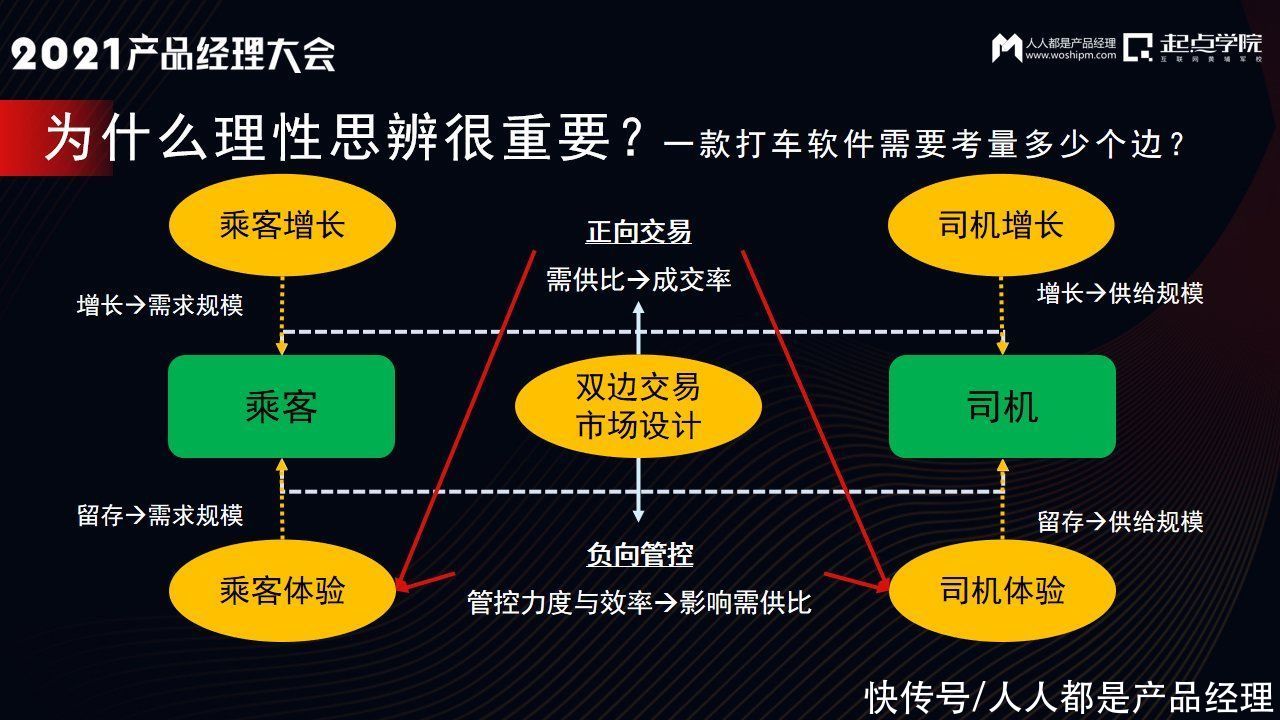

再举个理性思辨的案例,思考一款打车软件需要考量多少个边?

比如在高峰时期,因为供不应求,乘客打不到车。这时候该怎么办?最好的办法就是把远处的司机拉过来,扩大一下接单半径。这个策略一上,成交率就上来了,乘客的体验也相应得到了提升。

但你会发现一个问题,乘客等待的时间就变长了。远处的司机来接乘客,司机也很痛苦,接驾时间变长了,可能比去送他的时间还长。这样一来,司机的体验就会变差,收入感知也下降了。

我们可以发现,这两个问题是相互制约的。当我们去考虑一个双边市场交易时,正向来看,我们考虑的是供需比,只要我们把供需比提高了,成交率也能够提高。

但是会有一个问题,它很影响乘客的体验,同时也间接影响了留存,留存也影响了需求规模。所以,不能无限地扩大供需比。

这里又涉及到管控问题,有些司机会挑单。这样一来,是管还是不管?在管控过程中,很可能误伤了司机,导致供需比下降,从而影响留存。

文章插图

所以这张图就是说明为什么理性思辨很重要。

3. 合理的指标是互相约束的在这个理性的世界里,我们很多时候需要进行非常多的价值判断,我们要把“边”拆得很清楚。

有些产品经理在做指标设计时,会把单边用户体验做到最佳,其他边就不管了,其实这样是不对的。

比如:

- 过分追求增长指标,就有可能出现拉来虚假用户,这反而损害了平台长期的利益

- 过分追求快速的送餐服务,就有可能造成骑手的交通风险增大

- 过分追求广告收入,就有可能导致平台的用户体验变得极差,最终大面积流失

三、那些感性的力量逻辑的世界其实是比较客观、理性的,可以通过不断进行拆解,进行判断的。但这足够了吗?

有时候感性的力量比理性方面还要强大,从下面两个单词来展开。

第一个是Moment,第二个是Momentum 。

推荐阅读

- 黑客|最担心的事还是发生了 19岁黑客远程破解逾25台特斯拉

- 空中上网|中国电信推出空中上网产品

- 亚马逊|告别“好评返现”,商家侧的“晒单有礼”还有意义吗

- 上门|快递上门的“蜀道难”

- 奥瑞金:预制菜系列产品研发及其包装业务已推出首批产品

- 手机银行|漫谈金融产品数据可视化

- 猫腻|拼多多的商品这么便宜,都是山寨、假货吗?看完才发现其中猫腻!

- 劳动者|这些工作将实行“职称制”!官方发通知,新的“香饽饽”行业来了

- 产品|又一行业曝光,90%是假货,曾被央视“点名”,你还在购买吗?

- 斐乐公司|网购平台销售数据可作为确定赔偿数额的依据