文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

1971年6月30日 , 苏联的“联盟11号”载人飞船把3名宇航员送到“礼炮1号”太空站中停留了23天 。 当飞船脱离“礼炮1号”返回地球后 , 人们惊讶地发现3名宇航员竟然死在了自己的座位上 。

事故的原因竟是在返回过程中 , 由于飞船震动导致返回舱压力阀门在168千米的高度上非正常打开 。 短短几秒钟的时间里 , 飞船内的气压就下降到了致命程度 。

遗憾的是 , 3名宇航员都没有穿舱内航天服 , 导致体内严重缺氧和体液沸腾而不幸身亡 。 在分析此次苏联有史以来最严重的太空事故时 , 专家们认为如果他们穿上了航天服 , 那么这场悲剧是完全可以避免的 。

从此以后 , 国际航天界便形成了一种共识 , 就是在所有复杂的飞行阶段 , 比如发射、变轨、对接和返回过程中 , 航天员必须穿上航天服 。 一旦飞船座舱出现意外失压 , 启动舱内航天服系统救生 , 可在6小时内保证航天员的生命安全 。

那么舱内航天服都有哪些功能和作用?航天员在什么情况下会穿上它?我们来聊一聊这个话题 。

1、舱内航天服的研发历史

我国的航天服研制工作从1968年就开始了 , 当时20多名技术人员花费了10年心血才生产出一套舱内航天服 。 但因为“曙光号”任务中止 , 这套航天服还没来得及缝制 , 就成为了历史陈列室中的展品 。

1992年载人航天工程项目启动后 , 曾经参与“曙光号”航天服研制的老专家陈景山被任命为航天服分系统的主任设计师 。 而那时的陈景山只是从一些宣传图片和发表的论文上看到过航天服的构造和基本原理 , 却对它的内部结构和设备细节无法详细了解 。

后来我过从俄罗斯了一套成品航天服 , 但却掌握不了他们的核心技术 , 因此可以说 , 陈景山和他的团队是在完全空白的基础上开始研制航天服的 。

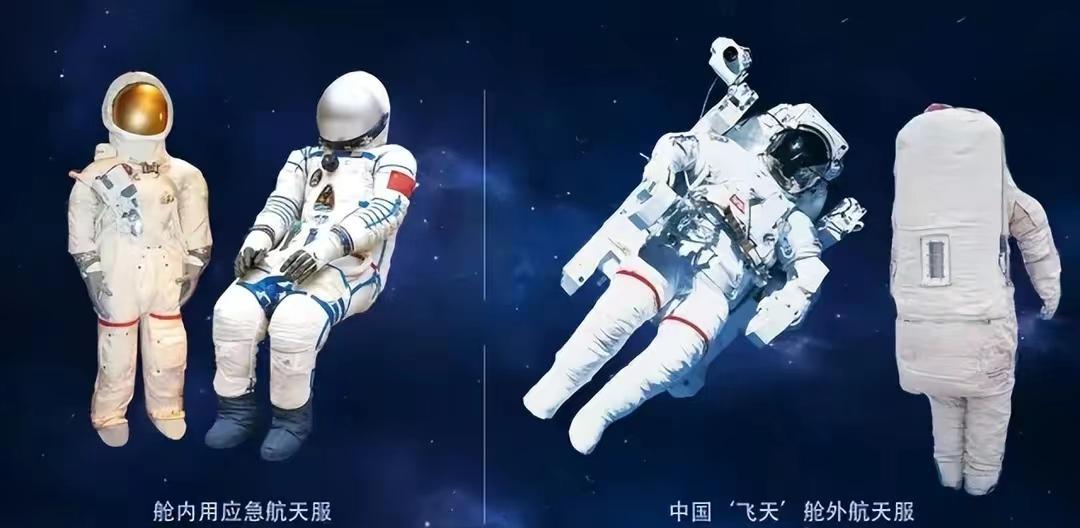

舱内航天服式样看似简单 , 但制作起来并不容易 。 舱内航天服由三部分组成:

一是限制层 , 由耐高温、抗磨损材料制成 , 用来保护服装内层结构 , 并使航天服按预定形态膨胀 , 保证航天员穿着舒适合体;

二是气密层 , 用涂有丁基或氯丁橡胶的锦纶织物制成 , 有良好的气密性 , 防止服装加压后气体泄漏;

三是散温层 , 与内衣裤连接在一起 , 有许多管道 , 采用抽风或通风将气流送往头部 , 然后向四肢躯干流动 , 经肢体排风口汇集到总出口排出 , 带走人体代谢产生的热量 。

另外 , 航天员穿戴的头盔、手套和靴子更加特殊 。 头盔的盔壳由聚碳酸酯制成 , 不仅能隔音、隔热、防碰撞 , 而且还具有减震好、重量轻的特点 。

为防止航天员呼吸造成水汽凝结或低温环境中面窗结雾、结霜 , 头盔上还有特殊的气流和防雾涂层 。 手套和靴子与航天服相配套 , 充气加压后具有良好的活动功能和保暖性能 。

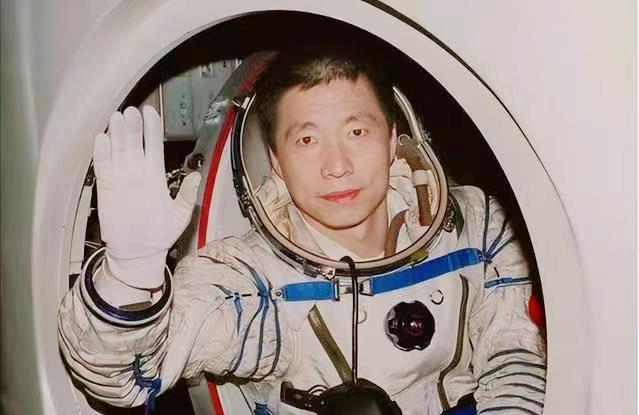

随着航天头盔、压力服、通风和供氧软管、可脱戴的手套和靴子接连研制成功 , 并经过功能试验、环境力学试验、温度试验等验收和鉴定过程 。 一套乳白色、镶有天蓝色边线的航天服 , 呈现在人们面前 。

这是中国人自主研制的第一件舱内航天服 , 现在这套航天服被收藏在中国军事博物馆 , 成为记录中国载人航天事业发展历程的珍贵文物 。

【舱内航天服有什么用?航天员在什么情况下会穿它?看完涨知识】

2、舱内航天服的作用

舱外航天服是航天员出舱时必须要穿戴的装备 , 它其实是一套装有便携式生命保障系统的微型载人航天器 。

当航天员进行太空出舱活动时 , 舱外航天服将航天员的身体与太空恶劣环境隔离开来 , 并向航天员提供一个满足人体生命安全和健康的气体环境 , 提供氧气、规定气压、清除二氧化碳、维持舒适的温度和抵御宇宙辐射等维持生命所需的各种条件 。

推荐阅读

- 同是两次登上太空,为何刘洋是特级航天员,王亚平只是一级航天员

- 今天,女航天员刘洋将到达地球!能成为第一位航天女将军吗?

- 神舟十四号着陆后,切降落伞失败?如果拖曳滑跑,航天员或有危险

- 航天员蔡旭哲的妻子,气质出众!温柔娇妻,被“逼”成了女汉子!

- 神十四为啥穿10万元舱内服返回地球?3000万的舱外服用完就扔?

- 神14返回舱着地切伞失败?着陆场无大风,航天员可能压根就没操作

- 神十四平安抵京!从400公里空间站返回地球,为啥还要医学隔离?

- 神舟16号待命中!第三批航天员完成400项训练,2023年飞天

- 快速返回!神舟十四回到地球的速度比神十二快19小时,有何技巧