文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

打工人的一天如何形成完美闭环?答案是通勤 。

六点半起床 , 风风火火洗漱过后便马不停蹄赶到地铁站 。

好不容易挤上地铁之后 , 却只能看到一排排脑袋 , 小个子甚至得在壮汉们的胳肢窝中艰难求生 。 莫名其妙被踩了一脚 , 今天刚换的鞋就这么毁了 , 但是根本低不下头去确认是谁在踩自己 , 只能反过来怪自己倒霉 。

下车后还得跟着人群蠕动10分钟 , 紧赶慢赶才打上了公司九点半的上班卡 。

这还只是一天的开始 , 下班了还得拖着疲惫的身子继续挤地铁 , 最后瘫在狭小的出租屋中结束一天的辛劳 。

通勤 , 实在是打工人的一生之敌 。

通勤 , 真的会让人质壁分离

通勤的痛苦 , 相信绝大多数在一二线城市工作的年轻人都深有体会 。 因为往往是这种时候 , 身体和灵魂总有一个在路上 , 要么是疲惫的身体追不上即将进入工作状态的灵魂 , 要么就是灵魂早已漂荡回舒服的被窝了 。

事实上 , 年轻人的吐槽并不是没有根据的 。

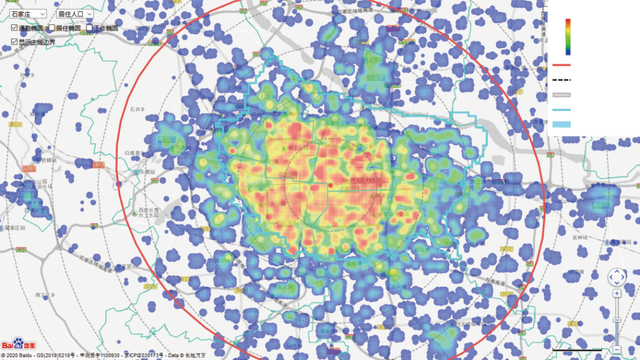

就超大城市广州来说 , 在2021年 , 广州第一圈层(环城高速以内的广州市区)的就业岗位比从业人口多20% 。 圈层之间居住人口和就业人口不平衡带来的结果便是广州每天有将近四分之一的人口在跨越圈层去工作[1

。

密密麻麻的人群排队进入地铁站 。 在人潮中排队候车 , 是打工人每天的家常便饭/视觉中国

相比于大湾区中每天跨越城市边界的打工人来说 , 在市区内跨圈层就业的距离其实还算友好 。 这些跨城通勤族要么在佛山居住 , 在广州上班;要么在惠州和东莞居住 , 在深圳上班 。

更有甚者 , 对于一些奔波广深两地的通勤族而言 , 他们每天六点半就得从温暖的被窝中抽身 , 花两个小时坐各种地铁和高铁才能准时赶到上班地点 。 四十五分钟的幸福通勤时间 , 是他们想都不敢想的事情 。

通勤太长还只是折磨的一方面 , 通勤太挤更是让早出晚归的年轻人每个工作日都能收获两次类似春运的体验 。

北京地铁六号线以一小时6.27万人次荣膺全国地铁高峰时段人最多的线路 , 紧随其后的分别是北京地铁四号线、上海地铁九号线和十一号线 , 以及广州地铁三号线[2

。 平均算下来 , 每分钟有一千多人在高峰期挤在北京六号线里 。

恐怖的统计数据落实在打工人的生活里就是一把辛酸泪——无数个面包、鸡蛋和牛奶在上班路上壮烈牺牲 , 无数双小白鞋和高跟鞋被永远尘封在鞋柜里 , 还有无数个鼻子因为每天感受着混杂又难以名状的气味而恨不得窒息 。

北有北京西二旗 , 南有广州体育西 。 除此之外 , 你甚至还能在珠江新城和客村站下车后体会到逃出生天的侥幸感 。 拥挤成沙丁鱼罐头的车厢让人感受不到自己是否换了模样、身在何方 , 又听不到降噪耳机里讲什么 , 徒留前不久被挤坏的北京五号线地铁车门黯然神伤[3

。

广州地铁上的读书人 。 拥挤的早晚高峰让在地铁上读书成为难以想象的事情 / 图虫创意

通勤困扰人类早已有之 。 在1994年 , 意大利物理学家切萨雷-马尔凯蒂描述了一个后来被以他的名字命名的想法 , 也就是“马尔凯蒂常数” , 它指的是人们愿意接受的单程通勤时间大约是半个小时[4

。

但很显然 , 人们对于通勤的忍耐和接受程度正在超出马尔凯蒂当时能够想象的程度 。

在中国城市规划设计研究院前不久发布的《2022年度中国主要城市通勤监测报告》中 , 45分钟以内通勤的比重被定义为城市运行效率和居民生活品质的衡量标准[5

。 比较这两个数字就能发现 , 人类在将近三十年的时间里对通勤的忍耐程度提高了15分钟 。

即便如此 , 城市的表现也不容乐观 。 广州的比例从2019年的75%持续下降到2021年的69% 。 相比之下 , 同为广东省超大城市的深圳就要领先得多了 , 77%的通勤均在45分钟以内[5

推荐阅读

- 看了广州佛山东莞惠州梅州潮州汕尾韶关清远才知,什么叫现金奶牛

- 私自处置别人的私有财产,属于违反法律,应该受到民事或刑事追究

- 购房者心理价位下调 12月北京二手房议价空间年内最大

- 深圳:96年女生嫁69年男子,想要500万房子,最后成单亲妈妈

- “轮椅总裁”李创利:身高不到一米娶一米七秘书,今儿子比他还高

- 河北石家庄,赵大爷在银行存款3000万,谁知,到期取款时,得知存款已被他人转走

- 男子出门倒垃圾身中6枪遇害,死者系“黑道大佬”,凶手疑似寻仇

- 百年真园●碉楼赋

- 深圳女魔头付红琼,靠美貌劫杀17人不留活口,残忍程度远超劳荣枝