文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

在我国长江中下游地区 , 鲥鱼、刀鱼和河豚是久负盛名的鱼中贵族 , 味道鲜美且资源丰富 , 沿江人民将其合称为“长江三鲜” 。

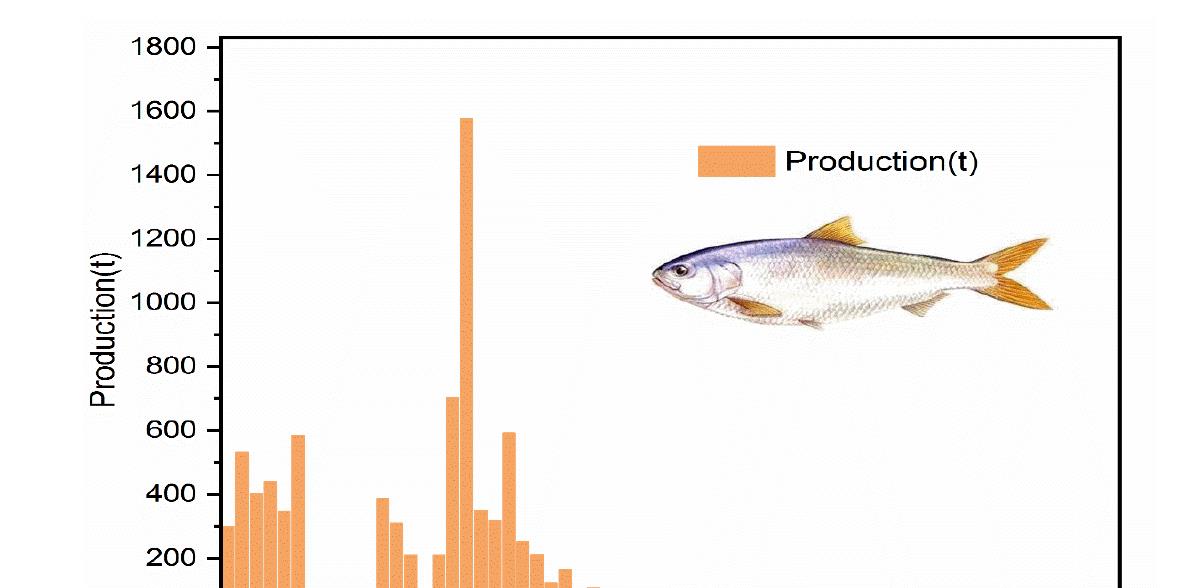

上个世纪是长江三鲜的巅峰时代 , 三大种群数量众多且分布广泛 , 下至长江口 , 上至鄱阳湖、洞庭湖乃至三峡江段都能见到洄游的鱼群 , 每年贡献的捕捞量高达数千吨 。

长江刀鱼

其中 , 刀鱼应市的时间最早 , 名气最大 , 故被列为三鲜之首;鲥鱼以肉质丰腴、全身鱼鳞皆可食用为特色 , 上海、江苏一带还将鲥鱼与白鲟、长吻鮠、中华鲟并称为“四大名鱼”;河豚的魅力则在于美妙的口感 , 其鲜味不亚于刀鱼和鲥鱼 , 江南人所说的“尝遍世间鱼万种 , 唯有河豚味最鲜”便是佐证 。

长江鲥鱼

新世纪以来 , 人们却很少再见到长江三鲜的踪迹 , 鲥鱼已销声匿迹20多年 , 安徽以下江段至今未有捕获信息 , 刀鱼、河豚相继陷入危机 , 种群规模大幅缩减 。 曾经无限荣光的长江三鲜为何会陷入“资源困局”?为解开疑问 , 我们首先要了解三种鱼的生活习性和背后的辉煌历史 。

长江三鲜:长江中的三大珍品

长江三鲜自古就是长江的名贵鱼种 , 在文化领域也堪称是“三大名鱼” 。 然而在生物学习性上 , 长江三鲜还有一个少为人知的共性:都是长江的“时令鱼” , 鱼群的出现有明显的季节性规律 。 当繁殖期来临 , 刀鱼、河豚、鲥鱼相继离开海洋 , 由长江口一路洄游到长江中游 , 亲鱼沿途奔波并寻找产卵场 , 最终在环境适宜的干流、支流和湖泊中繁衍后代 。

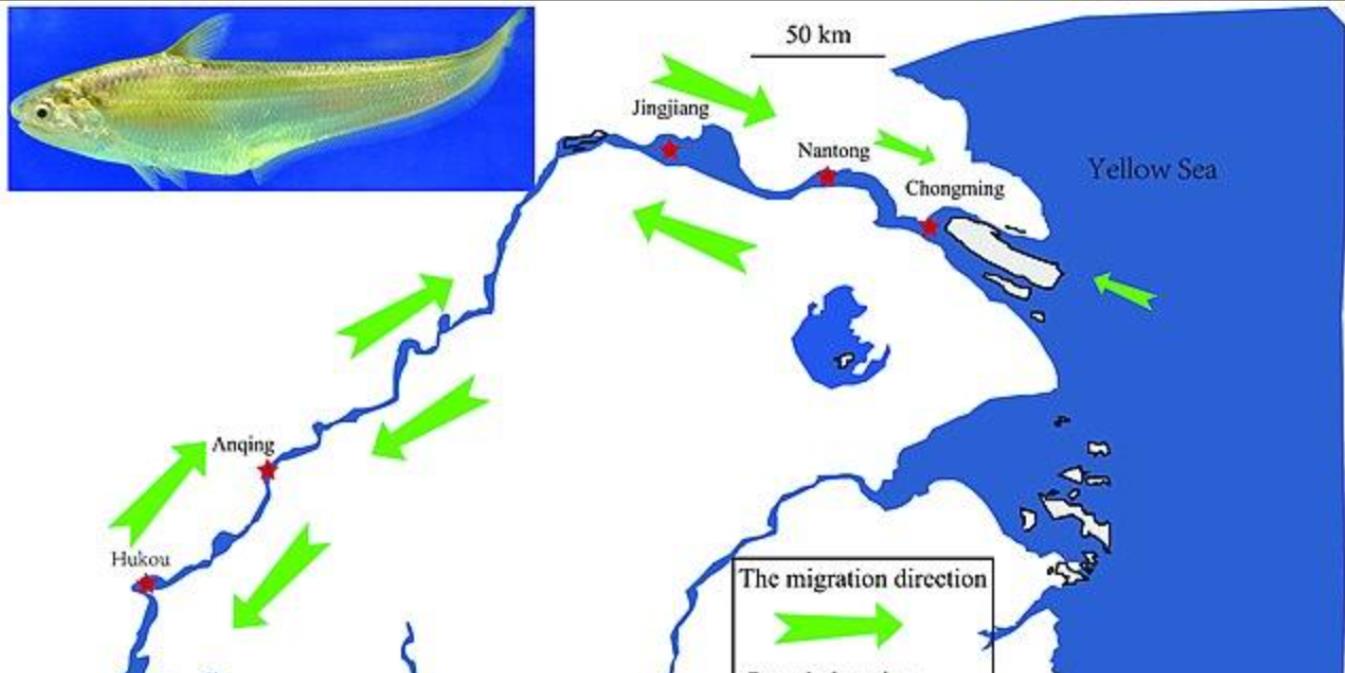

长江刀鱼的洄游路径

三者所不同的是 , 洄游的时间有先后之别 , 洄游路线和路程存在差异 , 繁殖和栖息的地点也各有不同 。

最先洄游的是长江刀鱼 , 每年2~3月就开始成群结队往上游回溯 。 清明节前后 , 刀鱼的海水咸味全部退去 , 鱼刺变软 , 肉质变嫩 , 此时的刀鱼最受推崇 , 价格更是炒到3000多元一斤 。 沿江老渔民对刀鱼有这样的评价:“清明前鱼骨软如棉 , 清明后鱼骨硬如铁” , 这其实和刀鱼的性别比例、生理变化都有关系 。

据科学考证 , 在洄游前期 , 最先被渔民观察到的是以雄性刀鱼为主的群体 , 此时捕捞的刀鱼体型较大 , 脂肪含量多 , 因而鲜美程度更高 。 到了洄游后期 , 雌性刀鱼变多并成为鱼群的主体 , 此时捕捞则个头较小 , 脂肪含量较低 , 肥满度有所下降 。

另一个原因则关乎刀鱼的生理:亲鱼由海入江会经历截然不同的水环境 , 我国近海的盐度高达30 , 长江口的盐度为2.5~12 , 长江下游和中游则完全由淡水控制 , 盐度的锐减会引发刀鱼的生理变化 , 亲鱼不吃不喝 , 脂肪含量不断降低 , 更多的能量用于性腺组织的发育 。 上述生理的变化也会影响到刀鱼的肉质和品质 。

几乎同一时期 , 和长江刀鱼相伴出现的还有长江河豚 。 “蒌蒿满地芦芽短 , 正是河豚欲上时” , 每年3月 , 刀鱼的鱼汛已经过半 , 洄游的河豚刚好无缝衔接 。 性成熟的河豚逆流而上 , 在主要产卵地鄱阳湖完成种群的繁衍任务 , 繁殖活动持续到5月份 。 次年春季 , 河豚幼鱼成群顺流而下 , 再次返回大海 。

推荐阅读

- 江苏突发“灭门”惨案!夫妻闹离婚,丈夫讨要装修款未果起恶念,怒杀妻子一家四口

- 江苏发生重大刑案,一家四口惨被杀害,知情人披露嫌犯作案动机

- 江苏金湖一家四口被杀:不要急于把悲剧的原因硬往“二婚”上归结

- 小偷把20万的包扔了,只偷走2000块钱,虽然不识货,但少判刑了

- “持械”聚众斗殴如何辩护?

- 网传江苏两名干部发生不正当关系,更多细节被挖出,官方给出回应

- 江苏一家四口被杀、嫌犯是二婚女婿:贪财,骗钱,在玩火

- 必须严惩!江苏一户人家四口人全部被杀害!

- 新年临运气到!稀有物种“花姑娘”