北京时间1月7日凌晨 , 中国科学技术大学潘建伟团队在《自然》杂志上发表了题为“跨越4600公里的天地一体化量子通信网络”的论文 , 验证了广域量子保密通信技术在实际应用中的条件已初步成熟 。

中国科学技术大学教授潘建伟表示:“我们的工作表明 , 量子通信技术对于大规模的实际应用已经足够成熟 。 类似地 , 如果把来自不同国家的国家量子网络合并在一起 , 并且如果大学 , 机构和公司聚集在一起以标准化相关协议、硬件等 , 则可以建立全球量子通信网络 。 ”

文章图片

全球首个天地一体化量子通信网络

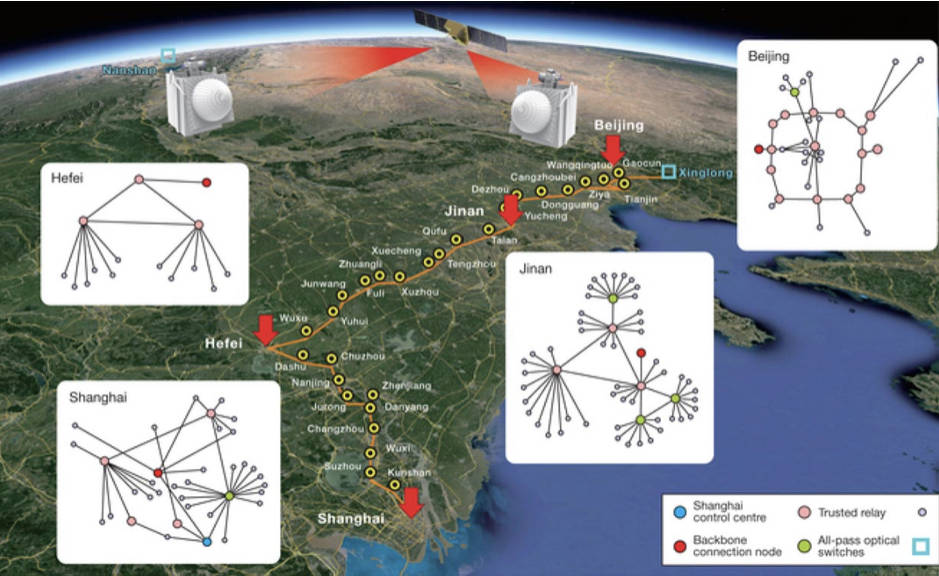

研究团队在量子保密通信京沪干线与“墨子号”量子卫星成功对接的基础上 , 构建了世界上首个集成700多条地面光纤量子密钥分发(QKD)链路和两个星地自由空间高速QKD链路的广域量子通信网络 , 实现了地面跨度4600公里的星地一体的大范围、多用户量子密钥分发 , 并进行了长达两年多的稳定性和安全性测试、标准化研究以及政务金融电力等不同领域的应用示范 。

这项研究成果由潘建伟及其同事陈宇翱、彭承志等与中国科学院上海技术物理研究所王建宇研究组、济南量子技术研究院及中国有线电视网络有限公司合作 。

“论文是对上述成果的一个系统性总结 , 证明了广域量子保密通信技术在实际应用中的条件已初步成熟 。 我国科研人员通过构建天地一体化广域量子保密通信网络的雏形 , 为未来实现覆盖全球的量子保密通信网络奠定了科学与技术基础 。 ”中国科学技术大学在官方网站上称 。

尽管研究论文是一项总结性的工作 , 但是意义重大 。 自“墨子号”量子卫星于2016年8月发射以来 , 研究团队在优化地面站接收光学系统、提高QKD发射系统时钟频率并应用更高效QKD协议的基础上 , 实现了卫星对地面站的高速量子密钥分发 , 生成速率比之前的工作高出约40倍;研究团队还成功地将卫星与地面的安全成码距离从1200公里拓展到2000公里 , 相应的地面站俯仰角跨度可达170° , 几乎可覆盖整个天空 。

“文章的发表比实际工作晚上几年很正常 , 因为期间需要进行大量的验证工作 , 这也体现了科学的严谨性 。 ”一位量子通信领域专家对第一财经采访人员表示 , “中国也是唯一一个具有验证天地一体化量子通信网络可行性能力的国家 。 ”

与传统的加密不同 , 量子通信被认为是不可破解的 , 因此银行 , 电网和其他部门的安全信息传输的未来 。 量子通信的核心是量子密钥分发(QKD) , 它使用粒子的量子状态(例如光子)形成一串加密字符串或者密钥 , 在发送方和接收方之间进行的任何窃听都会更改此字符串或密钥 , 并立即引起注意 。

目前普遍的QKD技术使用光纤进行数百公里的传输 , 具有很高的稳定性 , 但对通信信道损耗很大;而利用卫星和地面站之间的自由空间进行千公里级别的传输 , 将地面光纤和自由空间结合 , 可以实现大规模、全覆盖的全球化量子通信网络 。

根据中国科学技术大学介绍 , 按通信信道的不同 , 量子密钥分发主要有光纤和自由空间两种实现方式 。 光纤QKD技术的信道稳定性较好 , 可以实现基本恒定的安全码率 , 在城域城际范围内可以方便的连接到千家万户;在超远距离、移动目标、岛屿和驻外机构等光纤资源受限的场景 , 可以通过卫星中转的自由空间信道连接 。

量子通信网络已接入多个行业领域

2017年9月底正式开通的量子保密通信京沪干线 , 总长超过2000公里 , 覆盖四省三市共32个节点 , 是目前世界上最远距离的基于可信中继方案的量子安全密钥分发干线 。 研究团队攻关了高速量子密钥分发、高速高效率单光子探测、可信中继传输和大规模量子网络管控监控等系列工程化实现的关键技术 。 建成后 , 开展了长达两年多的相关技术验证和应用示范以及大量的稳定性测试、安全性测试及相关标准化研究 , 同时京沪干线网络的密钥分发量可以支持1.2万以上用户同时使用 。

目前该天地一体化量子通信网络已经接入包括金融、电力、政务等150多家行业用户 。 2019年初 , 国家电网有限公司基于该网络 , 建立了跨越2600公里的量子密钥分发信道 , 实现了电力通信数据加密传输 , 首次从工程上检验了星地量子通信开展实际业务的可行性 。

“本工作发展的相关技术也为量子通信系统小型化、低成本、国产化奠定了基础 。 ”中国科学技术大学方面表示 , “最近团队成功研制了重量约百公斤的小型地面站 , 实现了与墨子号的星地量子密钥分发实验 , 和国际多个地面站的进行了星地量子密钥分发实验 , 未来有望进一步做到可单人搬运;同时 , 在保证密钥分发速率的前提下已经成功研制几十公斤的小型化空间量子密钥分发载荷 , 这些成果也为形成卫星量子通信国际技术标准奠定了基础 。 ”

根据《自然》论文 , 未来该团队将与来自奥地利、意大利、俄罗斯和加拿大的国际合作伙伴进一步扩大在中国的网络 。 他们还将致力于开发小型、经济高效的QKD卫星和地面接收器 , 以及中高地球轨道卫星 , 以实现空前的万公里级QKD传输 。

另据中国科学技术大学介绍 , 在天地一体化量子通信网络大量测试结果及标准化研究的基础上 , 全球三大标准化组织之一ISO/IEC正在基于京沪干线的实践编制国际标准《QKD安全要求、测试与评估方法》 , 另一国际组织ITU也正基于京沪干线的建设模式起草可信中继安全要求、QKD网络功能架构等国际标准 。

第一财经广告合作 ,请点击这里

此内容为第一财经原创 , 著作权归第一财经所有 。 未经第一财经书面授权 , 不得以任何方式加以使用 , 包括转载、摘编、复制或建立镜像 。 第一财经保留追究侵权者法律责任的权利 。如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com 。

【技术|潘建伟《自然》发文:量子通信技术大规模应用已成熟】文章作者

推荐阅读

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 原神|《原神》「飞彩镌流年」2.4 版本预下载已开启

- 选型|数据架构选型必读:2021上半年数据库产品技术解析

- 技术|使用云原生应用和开源技术的创新攻略

- 技术|聚光科技旗下临床质谱仪获批医疗器械注册证

- Apple|苹果高管解读AirPods 3代技术细节 暗示蓝牙带宽可能成为瓶颈

- MateBook|深度解析:华为MateBook X Pro 2022的七大独家创新技术

- AirPods|苹果谈论AirPods 3:最大榨取蓝牙技术,希望获得“更多带宽”

- 人物|印度人接管硅谷的背后:技术军团整体作战

- Intel|Intel谈DDR5内存价格贵、缺货问题:新技术升级在所难免