◎ 科技日报采访人员 吴长锋

北京时间1月7日零时 , 中国科学技术大学教授潘建伟团队在世界顶级学术期刊《自然》(Nature)杂志上发表题为《一个超过4600公里的集成星地量子通信网络》的研究论文 。 文章认为 , 这项工作表明量子技术成熟到了足以实用的地步 。 通过地面光纤及卫星将更多国家量子网络连接起来 , 全球量子网络可以实现 。

《自然》杂志审稿人评价称 , 这是地球上最大、最先进的量子密钥分发网络 , 是量子通信“巨大的工程性成就” 。

从32厘米到4600公里

1989年 , 当首个量子密钥分发(QKD)实验在IBM实验室内实现 , 线路只有32厘米 。 如今 , 在“墨子号”量子通信实验卫星和京沪干线的交互下 , 中国已经实现了4600公里的量子保密通信网络 , 并为超过150名用户提供服务 。

量子密钥是依据量子不可克隆定理 , 一个未知的量子态不能够被精确地复制 , 一旦被测量也会被破坏 。 因此 , 一旦有人窃取并试图自行读取量子密钥 , 一定会被发现 。

但是 , 不可复制也有坏处 , 那就是工程上无法像电信号一样被增强 。 光子通过长距离光纤传输 , 必然会产生损耗 。 再加上环境噪音的影响 , 目前现实世界条件下两个地面用户之间直接通过光纤分发量子密钥 , 最远距离只能达到约100至200 公里 。

在量子中继器技术尚未成熟的情况下 , 距离长达2000公里的世界首条量子保密通信干线“京沪干线”沿途设置了32个中继站点进行“接力” , 通过网络隔离等手段保障中继站点内的信息安全 。

当然 , 科学家们也在探索一些更为前沿的新技术以解决距离问题 。 潘建伟团队与其合作者合作 , 将真实环境光纤的双场量子密钥分发距离从300公里拓展到了509公里 。 另一方面 ,卫星可以作为天基中继站点 。 对于长距离或洲际用户来说 , 由于自由空间内量子信号衰减水平低、退相干效应可以忽略 , 星地QKD成了最具吸引力的方案 。

【通信|从32厘米到4600公里!我国成功构建全球首个星地量子通信网络】

文章图片

“京沪干线”地面量子通信总控室

目前 , “京沪干线”地面量子通信光纤网络已在为150多名用户提供服务 , 在这方面 , 潘建伟团队演示了上转换单光子探测器、密集波分复用、高效顶底传输、实时后处理和监控等核心关键技术 , 最重要的是对抗已知的量子攻击 。 关于星地链路 , 他们则通过大幅提升系统软硬件设计实现了高速星地QKD 。 硬件方面 , 优化了地面接收器的光学系统 , 提高了QKD系统的时钟速率;软件方面 , 采用更高效的QKD协议来生成密钥 。

此外 , 他们还将星地QKD距离从1200公里提升到2000公里 , 相应的覆盖角度为170度 , 几乎是整个天空 。 南山地面站里的远程用户可以与“京沪干线”上的任一节点进行QKD , 无需额外的地面站或光纤链路 。

构建星地量子通信网络

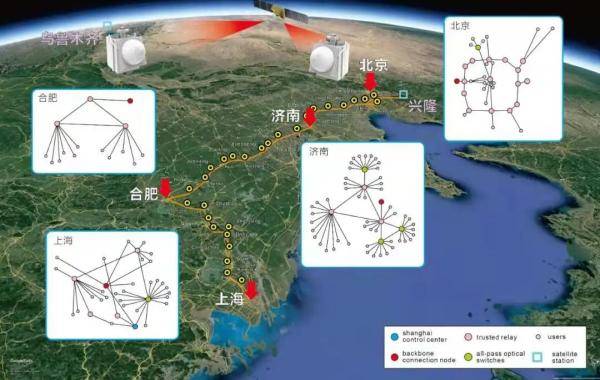

基于这些技术突破 , 一个集成的星地量子通信网络成形 , 由一个包括700多个QKD链路的大规模光纤网络和两段星地自由空间QKD链路组成 。

文章图片

星地量子通信网

据介绍 , 该网络平均成码率可达47.8.1kbps , 比此前的“墨子号”实验高出40多倍 。

光纤QKD链路长达2000公里 , 而星地QKD链路长达2600公里 , 两相结合 , 网络内任意一个用户可以实现最长达到4600公里的量子保密通信 。

那么 , 量子通信网络架构和管理到底是怎么进行的呢?

比如 , 北京用户想要传输信息 , 计算机向密钥管理系统发送请求密钥的命令 , 并向路由器寻找经典信息传输的经典路径 。 密钥管理系统检查密钥是否足够 。 如果是 , 那就是将密钥发送到计算机;否则 , 它将向量子系统服务器发送生成更多密钥的命令 。

量子系统服务器将命令发送至量子控制系统 , 找到最佳的密钥生成路径 , 发送生成密钥的命令 。 密钥在量子物理层中生成 , 储存在量子管理系统 。 使用密钥对消息进行编码或解码之后 , 信息可以安全地传输给上海的用户 。

随着量子信号操控技术的发展 , 那些尚在实验室阶段的新型QKD方案也将步入实用 , 例如测量器件无关QKD、双场QKD等 。 将测量器件无关QKD和校准良好的设备结合起来 , 量子密钥分发系统可以在现实条件下提供足够的安全性 。 潘建伟团队表示 , “京沪干线”可以直接升级以适应这些新方案 。

二十年磨一剑

1998年6月 , 在中科大近代物理系的支持下 , 张永德教授和郭光灿教授牵头发起了我国第一次关于量子信息的香山会议 , 标志着我国的量子信息研究拉开序幕 , 中科大成为我国最早开始量子信息研究的高校 。

2001年 , 已在量子信息方面取得国际成就的潘建伟 , 带着“在中国建一个世界领先的量子实验室”的决心从奥地利回国 , 在中国科学技术大学组建实验室 。 从2001年中国科学技术大学组建起国内首个量子实验室 , 到推动构建全球首个星地量子通信网 , 潘建伟院士团队见证了我国量子信息的20年发展之路 。

文章图片

墨子号量子科学实验卫星

量子通信提供了原理上无条件安全的通信方式 , 可以大幅提升现有信息系统的安全性 。 它的发展目标是构建全球范围的广域量子通信网络体系 。 通过光纤实现城域量子通信网络、通过中继器实现邻近两个城市之间的连接、通过卫星平台的中转实现遥远区域之间的连接 , 是广域量子通信网络的发展路线 。

沿着这一路线 , 潘建伟团队将城域光纤量子通信技术发展到了初步满足实用化要求的水平 , 自主研制的量子通信装备已经为国家重要活动提供了信息安全保障 。 为了构建远距离量子通信技术体系 , 2016年底 , 国际上首条远距离光纤量子保密通信骨干网“京沪干线”在合肥建成 。

远距离光纤量子通信的最终解决方案是量子中继 , 其核心技术是高性能的量子存储 。 “通过多年合作研究的技术积累 , 我们实现的冷原子量子存储已经在原理上可以满足基于量子中继的500公里光纤量子通信的需求 。 ”潘建伟说 。

通过卫星平台的中转来实现遥远地点之间的量子通信 , 是构建全球化量子通信网络更加有效的方式 。 在中科院的前瞻性支持和统筹组织下 , 通过与中科院上海技术物理研究所、微小卫星创新研究院和光电技术研究所等单位多年的协同攻关 , 潘建伟团队突破了一系列星地自由空间量子通信的关键技术 。

2011年 , 中科院迅速决策 , “量子科学实验卫星”先导专项正式立项 。 2016年8月16日 , “墨子号”量子卫星成功发射 。 “墨子号”量子卫星在轨运行半年后 , 圆满完成了全部既定科学目标 , 充分验证了通过卫星平台实现远距离量子通信的可行性 。 结合“墨子号”量子卫星和“京沪干线” , 我国构建了国际上首个天地一体的广域量子通信网络雏形 , 为将来的规模化应用奠定了坚实的科学与技术基础 。

潘建伟表示 , 量子通信具有明显的应用导向 , 从实验室走向实际应用的过程中 , 需要经历基础研究、关键技术研发、工程化集成与验证等阶段 , 然后才能实现规模化商业应用 。 “京沪干线”和“墨子号”量子卫星等 , 都是基于我国前期近20年的基础和应用研究成果而进行的工程化集成与验证项目 , 稳步推进了量子通信的现实应用 。

正是由于我国率先开展了规模适度的量子通信技术验证与应用示范 , 推动了我国在量子通信领域占据了国际领先地位 。

来源:科技日报 文中图片由中国科大提供

[责任编辑: ]

推荐阅读

- 样儿|从太空看地球新年灯光秀啥样儿?快看!绝美风云卫星图来了

- the|美监督机构:从煤电厂捕获二氧化碳的计划浪费了联邦资金

- 能力|有了长续航的独立通信手表,就不必为出门没带手机而焦虑了

- 通信运营商|英国沃达丰、EE和Three将在2022年一同恢复欧盟漫游费用

- Pro|价格相差1000块钱 买小米12还是小米12 Pro?很多人选错了

- 建设|5G信号全覆盖,冬奥会各赛区通信基础设施建设全部完成

- 最新消息|被骂“从未见过如此厚颜无耻之书” 中华书局回应称即日下架

- 通信运营商|我国现有行政村已全面实现村村通宽带

- 趋势|[转]从“智能湖仓”升级看数据平台架构未来方向

- 刘思远|从1到100 这座“塔”不断创造中国航天奇迹