在人和细菌的共生关系这部绵延至今的漫长历史书上 , 浙江大学生命科学研究院朱永群教授刻下了属于自己的创新印记 。

在2020世界青年科学家峰会上 , 40岁的朱永群接过了第十六届中国青年科技奖获奖证书 。 中国科协有关负责人评价说 , 获奖者们弘扬新时代科学家精神 , 为我国科技创新事业作出了重要贡献 , 是我国青年科技工作者的杰出代表 。

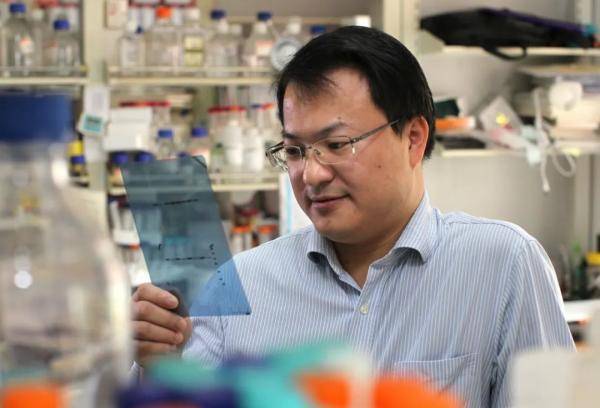

文章图片

朱永群有一张看起来十分年轻的圆脸 , 但深邃犀利的眼神同时在提醒你 , 这是一位和危险的致病细菌打了多年交道的资深科学家 。 他揭示出病原菌攻破免疫防御的多种“秘密武器” , 回答了有关细菌致病机制的一系列长期悬而未决的问题 。 在病原菌和宿主相互作用这一领域 , 朱永群实验室目前处于国际领先水平 。

“我非常看重‘从0到1’的突破 , 不断创新 , 追求卓越 , 这是我不断冲击前沿研究的原动力 。 ”朱永群说 。

学科交叉研究 发现更多线索

朱永群对病原菌的研究深入到了分子层面 。 其研究成果的应用 , 与每个人的生命健康密切相关 。

如果在处理海鲜时不小心扎破了手 , 创伤弧菌就可能乘虚而入 , 引发败血症 , 75%的感染者会在48小时内死亡 。 空调里藏着的嗜肺军团菌 , 会在夏天人们享受清凉时侵入人体 , 导致严重的肺炎……这些凶险细菌包藏的“诡计” , 近年来被朱永群团队的研究一一揭露 。

“我们发现了创伤弧菌和霍乱弧菌中的一种毒性因子 , 会一手‘点穴’功夫 , 让我们的免疫细胞动弹不得 , 最终丧失作用 。 ”朱永群说 , 这种效应因子成为研发新型抗菌药物的靶点 。 这项成果在著名期刊《科学》发表后 , 引起广泛关注 。

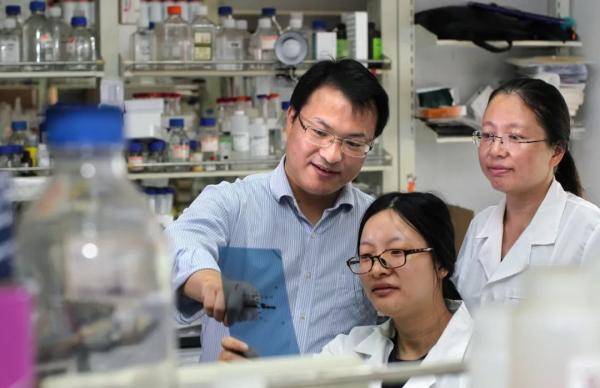

文章图片

在嗜肺军团菌身上 , 朱永群发现一种此前不为人知的毒素 , 它就像细菌带着的一把剪刀 , 能剪掉免疫系统给细菌加上的标记 , 从而躲过免疫防线 。

“鼠疫杆菌、霍乱弧菌……这些小细菌曾经深刻影响了人类历史进程 , 细菌感染是非常重要的公共卫生安全问题 。 ”朱永群说 。 直至今日 , 细菌感染领域仍存在大量难题 , 比如人们普遍担忧的细菌耐药问题 , 让许多抗生素变得不那么有效了 。

“更深刻地理解细菌的致病机制 , 我们就可能找到攻克细菌耐药的办法 , 研发新的治疗手段 , 从而挽救更多人的生命 。 ”朱永群说 。 优秀研究成果和创造性的发现 , 得益于朱永群丰富的学科交叉背景 。 他是一位“土生土长”的科技工作者 , 先后师从我国著名分子生物物理学家王大成院士和生物化学家邵峰院士 , 这两位“领路人”为朱永群打开了探索生命科学世界的大门 。

“我的知识接触面广 , 从多个角度看问题 , 发现的线索也多 。 这帮助我站上创新的高点 。 ”朱永群告诉采访人员 , 自己的优势在于能够综合地运用生化、细胞、结构等多学科方法 , 这种学科交叉的研究方式 , 目前在国内外同类实验室中并不多见 。

一天干14小时 做一个奋斗者

和学生讨论科研工作时 , 朱永群爱用办公室的一张单脚圆桌 , 四五个人围坐一圈 。 这张桌子用了多年已经老旧 , 胳膊杵着桌面一端 , 另一端就会翘起来 。 朱永群一直没换 , 他说:“这样挺好的 , 讨论的时候没人犯困打瞌睡 。 ”

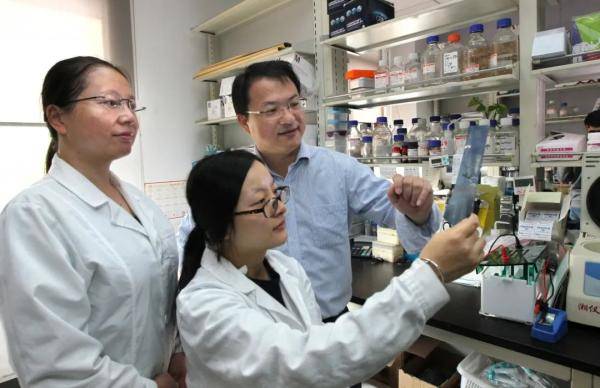

文章图片

朱永群不知疲倦地探索未知世界 , 创新者必须同时是奋斗者 。 在他看来 , 没有全力以赴、孜孜以求的干劲 , 是做不好科研的 。

他每天早上9时到实验室 , 晚上11时才离开 , 一周工作7天 , 只有过年才休息几天 。 “只要方向正确 , 勤奋就会和产出成正比 。 ”朱永群说 。 他35岁就申请到国家自然科学基金委重点项目 , 是当时浙大国家基金委重点项目负责人中最年轻的一位 。

【研究|荣获中国青年科技奖!浙大这位教授致力于“从0到1”的突破】朱永群出生在安徽农村 。 初中时每天早晚要帮家里放牛 , 他就用放牛的时间看书自学 , 学得比老师教的还超前 。 他本科学的是应用物理学 , 研究生阶段转向生物学研究 , 专业跨度很大 , 一开始连最基础的蛋白质电泳实验都不会做 。 朱永群迅速努力弥补差距 , 差不多每周都要在实验室通宵工作两三次 。 勤奋的根源是投身创新的责任感和使命感 , 现在 , 朱永群不要求学生像自己读研时那样做“拼命三郎” , 但常常恳切地勉励他们:“搞科研创新 , 我从不担心你们不够聪明或能力不强 , 最重要的是培养探索未知世界的主动性 。 ”

曾有一名学生辗转多个实验室 , 都没能顺利待下去 , 最后来到朱永群这里 。 朱永群为他设定一个实验标准 , 告诉他不要计较花费的时间 , 不要担心实验耗材 , 全心全意按标准去做好这个实验 。 “他钻了进去 , 不断地尝试再尝试 , 终于找到了科研的感觉 , 就这样锻炼出来了 。 ”

做原创性研究 营造创新生态

实现更多“从0到1”的突破 , 既是朱永群对自己下一步科研创新工作的要求 , 也是他对浙江打造“生命健康”科创高地的期待 。

文章图片

每当开启一个新的科研课题 , 朱永群首先带领团队探讨的就是课题的原创性 。 他说 , 定一个高的目标 , 才会吸引人更加心无旁骛地去钻研 。

“做原创研究是一件多么艰苦的事情啊!”这是朱永群发自内心的感慨 。 探索自然奥秘的道路充满坎坷 , 选择了这条险途的人 , 应当得到更多的尊重 。 “我相信浙江已经有足够的条件来创造这样一个创新环境 , 让科学家去做那些有风险、有挑战的原创性研究 , 并宽容他们的失败 。 这将成为浙江吸引人才、留住人才的优势 。 ”朱永群说 。

“建设‘生命健康’科创高地需要各方联动 。 大学实验室、医院、生物医药企业应该更紧密地结合起来 , 共同营造创新生态 , 这样就能推动我们的生命健康创新能力上升到更高的台阶 。 ”朱永群说 。

文字采访人员:浙江日报采访人员 曾福泉 | 柯溢能

摄影采访人员:卢绍庆

[责任编辑: ]

推荐阅读

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- 殊荣|蝉联殊荣!数梦工场荣获DAMA2021数据治理三项大奖

- 手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗?| 见智研究

- 人工智能|聚焦车载人工智能计算芯片研究 推进汽车产业高质量发展

- 智能化|龙净环保:智能型物料气力输送系统的研究及应用成果通过鉴定

- 研究院|传统行业搭上数字化快车,施工现场变“智造工厂”

- IT|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- 德尔塔|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- 核心|中科大陈秀雄团队成功证明凯勒几何两大核心猜想,研究登上《美国数学会杂志》

- IT|南非研究显示两剂强生新冠疫苗可大幅降低Omicron导致的住院