文章图片

文章图片

文章图片

新华社北京1月22日电(采访人员周琳)1月22日,《新华每日电讯》刊载题为《2020年〈细胞研究〉成为中国首本影响因子超20的原创学术期刊 , 稳居国际一流顶尖期刊行列:这本中国原创学术期刊是如何站上国际“C”位的》的报道 。

【中国|这本中国学术期刊是如何站上国际“C”位的】“CNS” , 即《细胞》《自然》《科学》(Cell、Nature、Science)三大顶级刊物的简称 , 在全球科研工作者心中 , 牢牢占据“C位” 。

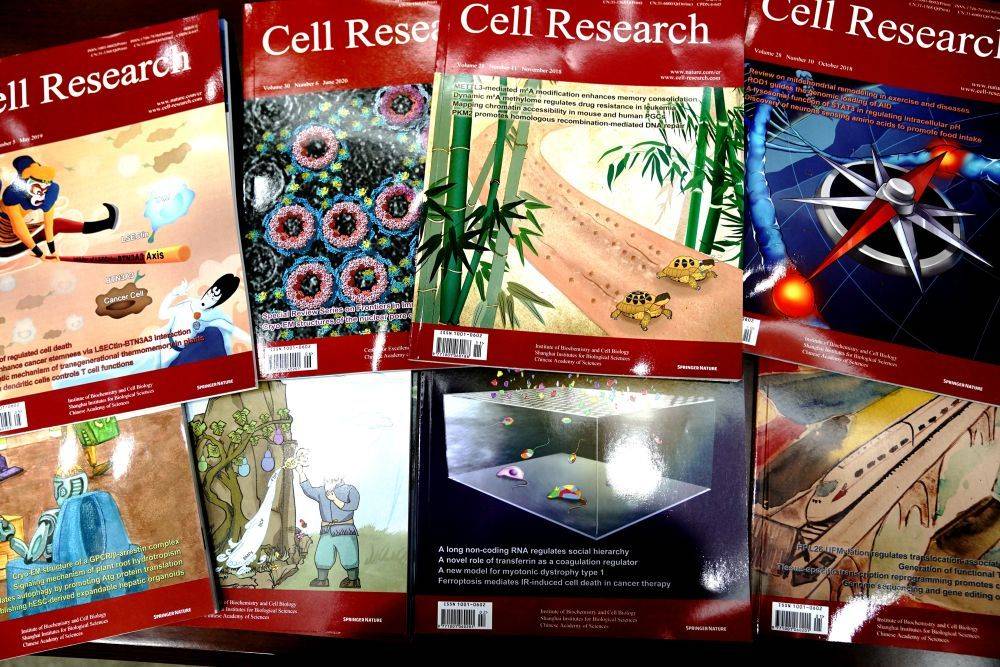

中国原创学术期刊能否跻身国际一流?《细胞研究》(Cell Research) , 这本创刊30年、聚焦生命科学领域的期刊 , 在2020年成为中国首本影响因子超20的原创学术期刊 。

影响因子超过20 , 意味着我们终于有了在国际最高舞台同台竞技的机会 , 而且影响力超过了Nature和Cell主办的高端子刊了 , 相当于咱们国家参加奥运会 , 终于挤到第二集团军的龙头位置 。 接下来 , 我们有可能追赶CNS的国际影响力 。

2021年初 , 采访人员走进《细胞研究》编辑部 , 试图探寻中国学术期刊“多而不强”的突破路径 。

“中国的论文 , 自己的期刊不敢发表 , 那发哪里呢?”

“它的结构是什么样的?生理功能是什么?”当领域内最具声名的国际期刊的审稿意见回来时 , 清华大学生物系教授俞立有些着急 。 他发现的“迁移体”这一新的细胞器 , 正面临审稿人诸多疑问 。

俞立将视线转向了打过一次交道的国内期刊《细胞研究》 。 在编辑的牵线下 , 这一领域的国际“大咖”经谨慎研究 , 为这一原创研究撰写了一篇评论 。 作为2015年的封面文章 , 原创结果得以问世 。 如今 , 相关研究成果登上《自然·细胞生物学》 , 国际同行开始逐渐接受这一崭新概念 , 全新研究领域呼之欲出 。

发表这样一篇文章 , 注定是冒险的 。 “探索完全未知的世界 , 每一步都踏在‘对’‘错’之间 。 只有更多后来者投入更多的时间和资源 , 才能知道这是一个突破还是一场误会 。 ”《细胞研究》常务副主编李党生告诉新华每日电讯采访人员 , 但如果中国科学家做出来的工作 , 中国自己的期刊都不敢发表 , 那发在哪里呢?这是《细胞研究》必须要有的担当 。

2020年6月29日 , 科睿唯安发布的2019版期刊引证报告显示 , 《细胞研究》的影响因子达到20.507 。 这也是中国原创学术期刊影响因子首次超越20 。 数据显示 , 其影响因子超过《自然》《细胞》多个高端子刊 , 在细胞生物学领域期刊中排名全球第七、亚洲第一 。

这标志着 , 我国本土具有自主知识产权的顶尖学术期刊 , 已稳居国际一流顶尖期刊行列 , 在推动提升我国学术期刊话语权和影响力 , 推动我国科学文化更好更快走向世界 , 促进我国生命科学领域的原始创新方面 , 将发挥重要引领作用 。

为科学服务也意味着更多“尊重”

1990年 , 我国著名实验生物学家、肿瘤学家姚錱院士 , 为了促进当时中国细胞生物学与国际同行的交流 , 决定创办《细胞研究》 , 并担任首任主编 。

尽管当年在国内 , 英文科技期刊读者寥寥 , 但他坚持“国际化办刊”:全用英文、全球组稿 。 2002年 , 《细胞研究》首次获得影响因子 , 创下了中国人创办出版的科技期刊影响因子首次“过2”的历史纪录 。

2005年的一个秋日 , 90岁的姚錱院士生命即将走到尽头 。 他找到了时任中科院上海生命科学研究院院长、中科院院士裴钢 , 希望他接任杂志主编 。 裴钢一口答应了下来:中国科技界需要有一本在世界上站得住、叫得响的原创杂志 。

“我们需要自己的发声平台 。 ”裴钢找到了一位国际“学霸”李党生 。 他从中科大少年班毕业后 , 在美国康奈尔大学获得博士学位 , 又在纽约大学医学中心完成博士后 。

此后至今 , 李党生开始了《细胞研究》的追赶之路 。

“我们自己不能看轻自己 。 ”在一篇篇来稿中淘出有一定科学价值的论文 , 一处处修改订正语言错误……编辑部额外增加了一道很多期刊都没有的程序——主编终审修订 , 一旦发现科学问题 , 即便是到最后关头也不予发表 。

从2 , 到破5 , 再到20 , “我很难盘算出杂志质量有什么‘质变’的瞬间 , 只有30年如一日的坚守 。 ”李党生说 , 原创学术期刊不仅为中国科研的腾飞提供了自有的发声平台 , 也间接提升了中国科学家投稿的国际软环境和话语权 , 赢得了更多尊重 。

离陕西南路不远 , 有一家咖啡店和茶馆 , 这是李党生和全国众多生命科学领域的年轻科学家最常“约会”的地方 。 “我们的目标只有一个 , 那就是科学 。 ”他认为 , 只有把自己当作科学共同体中的一分子 , 不求任何现实利益的回报 , 才能与科学家共同成长、相互成就 。

让中国原创学术期刊也能“走出去”

如今 , 《细胞研究》已经是一个受到国内外广泛认可的高端学术平台 , 海外科学家占了投稿数量的一半 。

这天 , 一位法国科学家给编辑部写了一封邮件:原来 , 原创论文在杂志上发表后 , 被一个有着80万粉丝的电台看到了 , 盛邀他参加公开科普 。 “我知道80万粉丝对于中国来说不多 , 但在我们这里是一个巨大的数字 , 这么好的消息要和你们分享 。 ”他在邮件里写道 。

还有一次 , 一位国际知名的奥地利科学家做了一个原创研究 , 投稿时却被顶刊拒绝 , 他和《细胞研究》的一位编委是好友 , 就将论文投了过来 。 编辑部启动绿色通道 , 从接收文章到审稿刊发只用了十来天的时间 。 没过多久 , 《自然》旗下的高端子刊就刊发了这位科学家的学术“竞争对手”的类似成果 。 后来这位科学家就成了《细胞研究》的“铁杆”作者和粉丝 。

1月20日 , 作为专业跟踪和分析与学术文献有关在线活动的公司 , Altmetric.com正式揭晓了2020年度Top 100论文 , 突出显示了2020年最受关注和讨论热度最大的研究 。 第10名是发表在《细胞研究》上的全球第一个经过同行评审的针对抗新冠病毒候选药物筛选的实验性研究成果 。 这展示了《细胞研究》作为一个高端学术平台已获得全球学术界的广泛认可 。

但相较于“顶刊”而言 , 我国本土期刊的国际吸引力和影响力都还有待大幅提升 。

2018年的一组数据显示 , 中国首次超越美国 , 成为世界上科学出版物总数量最多的国家 。 但是 , 虽然已经基本形成了规模庞大、门类齐全、涵盖各学科的科技期刊体系 , 我国却远远称不上科技期刊强国 , 一个比较突出的不足 , 就是缺乏高质量、有国际影响的期刊 。

在《细胞研究》30周年的“庆生会”上 , 一位编辑说 , 等到杂志40岁时 , 他希望讨论的是 , 有多少发表在这本期刊上的成果有希望获得诺贝尔奖 。

事实上 , 比起影响因子 , 期刊在科学家心目中的地位 , 更需要长期的高质量办刊水平去慢慢塑造和培育 。 “From China , for the world(立足中国 , 服务全球)”是李党生为《细胞研究》定下的办刊宗旨 。 要实现这一目标 , 必须要让全球该领域科学家都愿意将最优秀的论文投稿到这本期刊 。

“我们已经具备了和《细胞》争论文的资格 , 但要形成中国学术期刊整体的影响力 , 单靠一本杂志远远不够 , 需要的是一个生态系统 。 ”李党生说 , 未来 , 他希望能有专门的团队去和国外的顶级实验室、科学家形成长期合作、对接、推荐 , 告诉他们中国也有一本高质量的学术期刊 。 (完)

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 孙自法|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相 喜迎新年和人机共融时代

- 观众|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相

- 观众|古筝机器人现场演奏,32件展品亮相中国科技馆“智能”展厅

- 疫苗|中国生物:全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种

- 风险|筑牢安全线 打造防护堤 中国移动为5G业务发展保驾护航