◎ 科技日报实习采访人员 张佳欣

量子计算机、纳米抗体、哲学新逻辑……从微小到宏大 , 2021年将带来哪些技术突破?以下是近期德国《法兰克福汇报》官网发布的预测 。 快来康康有没有你感兴趣的技术呢?

文章图片

图片来源:纽约时报

01

行为互联网

文章图片

处理器通常被解释和描述为计算机的计算大脑 。 如果现在有数十亿台计算机通过网络相互连接 , 人们可能会发现 , 这样的连接中就像大型的人工神经系统 。 就像自然的器官系统一样 , 它既能够吸收外部发展 , 又能够吸收内部变化 , 并对它们进行比较和做出反应 。

以高调著称的美国高德纳咨询公司表示 , 在当前的行业发展阶段 , 它们的专家又推出一个新的概念:行为互联网 。 2009年 , 英国物理学家斯蒂芬·沃尔夫拉姆提出的“计算知识引擎”对这一概念的基本技术特征进行了设计;心理学家格特·尼曼于2012年在芬兰赫尔辛基大学进一步开发了这一技术 。 苹果和微软已经在Siri和必应(Bing)等应用程序都以此为基础 。

2021年可能是行为互联网之年 。 该网络起源于所谓的物联网 , 即机器之间相互连通的网络 。 但如今 , 大多人已经无法理解为之设计的人工语言 。 从某种意义上说 , 这些设备完全自成一体 。 不仅如此 , 他们还具备了从不断变化的环境中得出自己的结论并根据这些结论做出(具有开创性的)决策的技术能力 。

任何曾经在亚马逊下过几笔订单 , 并在之前购买的基础上看过亚马逊算法推荐的人都知道 , 这些建议有多么智能 。 因此 , 机器可以通过数据评估来塑造其他机器的行为 , 进而影响消费者的行为 。 而由此衍生出的系统 , 需要传统的自然思维者具备强大的神经来应对 。

02

深入太空

文章图片

可以毫不夸张地说 , 詹姆斯·韦伯太空望远镜就像太空望远镜中的柏林勃兰登堡机场——“烂尾工程” 。 美国国家航空航天局(NASA)为该项目进行的第一项开发工作最早是在上世纪90年代进行的 , 该工作将成为哈勃太空望远镜的继任者 。 自1997年以来 , 欧洲航天局(ESA)也参与其中 , 加拿大航天局现在也加入了进来 。

该望远镜成本为5亿美元 , 原定于2007年发射 。 由于各种延误和意外 , 日期不得不推迟 , 目前耗资已超过100亿美元 。 但现在似乎可以肯定 , 韦伯望远镜最终将在今年10月发射 。

科学家的期望是巨大的 。多年以来 , 许多书中都表达了进一步了解太空的愿望 , 但似乎只有通过詹姆斯·韦伯望远镜才能实现 。 韦伯望远镜的主镜直径将达到6.5米 , 而哈勃望远镜只有2.4米 。 这意味着高度灵敏的JWST将具有七倍的可用面积来收集电磁辐射 。 与之前的产品相比 , 它的工作范围直至中红外波段 , 让我们得以触及宇宙中更加深远的曾遥不可及的角落 。 从宇宙诞生后形成的第一批最年轻的星系到外星中生命存在的线索 , 韦伯望远镜都将是我们探索宇宙的唯一希望 。

03

竞速无人机正在普及

文章图片

今年 , 无人机的飞行将有所不同:对于雄心勃勃的业余爱好者来说 , 竞速无人机将是可控操控的 , 也是可以被买到的 。 它们代替了电影般的风景视频 , 而是用于通过生动的自由式飞行动作来创建极其敏捷的视频 。

不同于以往电影般的风景视频 ,这一次 , 人们可以使用竞速无人机生动的自由式飞行动作来制作极其“狂拽炫酷”的视频 。 这些无人机飞行时可以更加靠近物体 , 其速度和加速度都设定了新的标准 , 可以在不到两秒的时间内从0加速到100 km/h 。

站在地面上的飞行员可以通过视频眼镜观看具有第一人称视角(FPV)的竞速无人机实时显示的视频图像 , 几乎没有延迟 。 他不再需要像以前那样注视着手机显示屏 , 而是可以从无人机的角度体验飞一般的感觉 , 就像鸟儿一样 。 所有这些已经存在 , 但仅对于业余爱好者和专业人士而言 , 将视频眼镜和运动凸轮合二为一 。 所有这些都已经可以实现 , 但仅适用于将无人机、视频眼镜和运动摄像头组装在一起使用的业余爱好者和专业人士 。 这些自组装的无人机一次充电通常只能飞行几分钟 。

现在 , 技术正在越来越大众化 。 视频眼镜、相机、遥控器和无人机可以一站式购买 。 尽管新型FPV无人机比传统无人机速度更快 , 但其电池续航时间也可以超过20分钟 。 今年 , 还将出现一些新的遥控器 , 这些遥控器不再是与操纵杆一起使用 , 而是可以手动操作 。 使用视频眼镜时 , 还需要一个“观察者” , 即在飞行过程中观察无人机并用FPV眼镜警告飞行员存在危险的人 。 还有一点:如果用于虚拟现实的视频眼镜还未流行开来 , 那么现在 , 人们可以使用新型FPV无人机体验虚拟现实眼镜的“第二春” 。

04

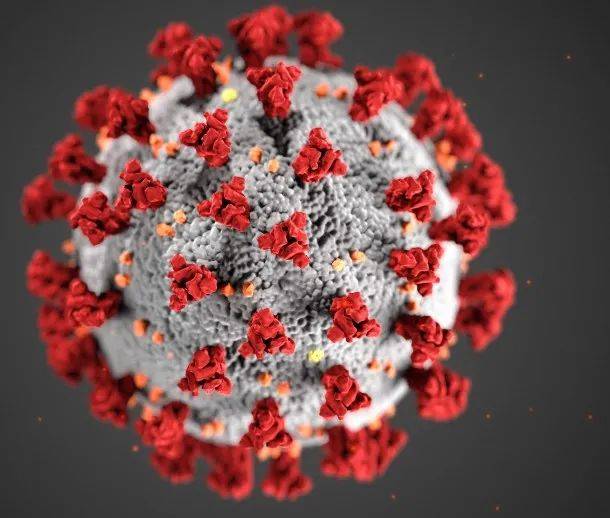

对抗病毒的纳米抗体

文章图片

如果在mRNA疫苗取得历史性的成功之后 , 且最终能够实现人们所期望的治疗上的突破 , 那么人们最终将如何看待对抗新型冠状病毒的痛苦斗争呢?

理想的做法是量身定做一种廉价的针对病毒的药物 , 这种药物可以作为鼻腔喷雾剂或糖衣药丸 , 就像精确武器一样 , 瞄准病原体最脆弱的区域 。 如今 , 这个制药奇迹不再是一个空想 , 而是一个真实的选项 。今年 , 在全世界任何地方都可能实现 。 它就是 , “纳米抗体” 。

【抗体|从纳米抗体到哲学新逻辑:德媒预测2021年七大科技趋势】新冠肺炎的研究中 , 经典的所谓单克隆抗体已经取得了相当大的成功 。 先前 , 美国特朗普政府也接受了“被动疫苗接种”(因为抗体是由人体自身注射而不是由人体自身产生的) 。 但人类抗体每支注射器的成本高达数万欧元 , 其生产成本昂贵 , 而且在动物细胞中繁殖的抗体产量很低 。 相比之下 , 纳米抗体是人类抗体的一种迷你瘦身版本——更稳定、更普遍、更易分配 。 此外 , 它们可以在酵母或细菌生物反应器中大量生成 。

上世纪八十年代末 , 人们在羊驼和骆驼的血清中发现了第一种微型抗体 。 同时 , 它们也可以人工合成 , 甚至可以用在洗发水中(以防皮肤问题) 。 他们的成效在很长一段时间内都不尽如人意 。 随着新冠药物研究的大规模升级 , 生物技术纳米抗体已经被开发出来 , 在疫情大流行的人类临床试验中 , 它可能很快被证明是一种全新的抗病毒物质类别 。

05

哲学的新逻辑

文章图片

如今 , 从世界贸易到新冠病毒感染人数的记录和分析 , 无论什么情况、出现什么样的严重问题 , 数学总是及时且有效的 。 相反 , 哲学则负责一些思想学科 ,这些学科应该可以帮助我们判断当事情在某处变得严重时到底意味着什么:伦理学是其中的一部分 , 还有认识论、意识形态 。

遗憾的是 , 如今大学里有关数学的哲学讨论 , 在很大程度上还是停留在100多年前的数理逻辑水平 。 这令英国数学哲学家戴维·科菲尔德感到非常担忧 , 于是他借助最新的数学基础之一 , 即所谓的同伦类型论 , 着手开发了“哲学的新逻辑” 。 这种逻辑希望确保日益计算机化的数学实践 , 例如 , 在创造证据时 , 既能与机器兼容 , 又能为人们所理解 。

经过几年的准备工作 , 到2020年 , 戴维·科菲尔德的《模态同伦类型理论——哲学新逻辑的前景》一书出版 。 但出乎意料的是 , 由于疫情 , 围绕该书内容的讨论主要在网上进行 。 但疫情并没有减慢这一讨论的步伐 , 反而加速了这一讨论 。

今年 , 这一讨论还会继续并朝着一种逻辑的方向发展 , 这种逻辑可能不会是纯粹自动的 , 也不是人类常用的方式 。 当我们不再只是思考、设计和讨论 , 而是使用和体验它们时 , 才可能会找到合适的词语 。

06

争夺量子位

文章图片

除了人工智能 , 量子计算机被认为是IT领域的下一次革命 。 因为它是根据量子物理学的规则计算的 , 所以这台机器应该能够以闪电般的速度搜索大型数据库 , 以极快的速度处理海量数据 , 并破解任何以前被认为是安全的代码 。 因此 , 争夺最强大的量子计算机的竞赛仍在继续 , 这将使任何超级计算机黯然失色 。

谷歌、IBM、微软等公司在这方面投入了大量资金 , 欧洲的研究机构和大学也获得了大量资金来制造量子计算机 。 害怕掉队的担心可以理解 。 毕竟 , 2019年美国谷歌公司推出的53个“悬铃木”量子计算机和前不久问世的中国“九章”量子计算机已经证明 , 它们解决特殊数学问题的速度比最快的超级计算机还要快 。 计算机制造商IBM宣布将在2021年推出其量子计算机王牌——一台拥有127个量子比特的计算机 。 但这只是初步阶段 , 2023年 , 该公司的工程师们想要制造出1000量子位的计算机 。 其他公司也将进一步升级他们的量子计算机 。 毕竟 , 系统的计算能力随着量子位的数的增加而呈指数型增长 。

然而 , 尽管取得了各种进展 , 但到2021年 , 可能仍然不会有通用的容错量子计算机 , 即像传统计算机那样可自由编程的量子计算机 。 量子系统将继续完成其最初的构想:作为复杂的物理和化学过程的有效模拟器 , 这些困难的物理或化学过程很难以传统方式实现 。

07

少样本学习

文章图片

人工智能(AI)最近取得的成功令人印象深刻:为了在这场竞争中立于不败之地 , 全球各个国家和公司都为之投资了数十亿美元 , 而这也带来了对经济、政治、军事和社会的影响 。

到目前为止 , 成功的一个基本秘诀是不断增加资金的投入:更强的计算能力、更多的员工和更多的数据 。 计算机学会了如何识别对象、如何将单词和句子从一种语言翻译成另一种语言 , 或者智能地回答问题 。 人工神经网络的工作效率之所以如此之高 , 是因为它们可以被广泛训练 。

现在 , 人们正试图开发人工智能中一个令人兴奋的研究领域 , 即让机器从从少量样本中就可以快速学习 , 用“小数据”代替了“大数据” , 即“少样本学习” 。 例如 , 在德国 , 图宾根人工智能科学家马蒂亚斯·贝特格就在从事这一领域的研究工作 。

这方面的进步使计算机的技能进一步接近人脑成为可能 。 人脑的学习技能被反复用作机器学习的参考 , 因为人们通常无需从海量例子中学习东西 , 所以小孩子不需要看成千上万张老虎或大象的图片 , 就能在其他图片上或在动物园里独立地识别大象是什么、老虎是什么 。

但这并不是这个领域令人兴奋的唯一原因 。 在现实中 , 并不是所有情况下都存在像在互联网上的购买行为或搜索行为那样多的海量数据 。 许多行业的人工智能是否会取得突破将取决于 , 程序能否在更少的学习样本基础上变得与人脑一样有能力 。

来源:科技日报 图片除注明外均来自《法兰克福汇报》官网

_原题《科技风向标!德媒预测2021年七大科技趋势》

阅读原文

推荐阅读

- 样儿|从太空看地球新年灯光秀啥样儿?快看!绝美风云卫星图来了

- the|美监督机构:从煤电厂捕获二氧化碳的计划浪费了联邦资金

- Pro|价格相差1000块钱 买小米12还是小米12 Pro?很多人选错了

- 最新消息|被骂“从未见过如此厚颜无耻之书” 中华书局回应称即日下架

- 趋势|[转]从“智能湖仓”升级看数据平台架构未来方向

- 刘思远|从1到100 这座“塔”不断创造中国航天奇迹

- 载体|可储氢的“纳米巧克力”结构创建

- 成功|从1到100 托举大国重器的“功勋塔架”

- 大叔|从治愈到共振,网易云音乐的刷屏套路升级了

- 大脑|从抗疫到治堵,AI成行业智能化“大底座”