简介:地核的温度有多高?为什么这么高?高温对地球有什么作用?地核的能量还能持续多久?

地壳的温度全年都能保持相对稳定;但是 , 也就是位于我们的脚下的地壳之下 , 那里的温度却异常之高!那里就是地球的核心 , 也就是地核或地核!

从驱动板块运动到保护我们处于安全状态而免受太阳的辐射 , 地核起着非常重要的作用;然而它对地球上的生命影响则更加重要、可以说是致命的 。 那么 , 地核的这种异常高温还能持续多久呢?

专家们相信地核的温度应该比太阳表面的温度高很多 , 超过18,032华氏度(10,000摄氏度) 。

图片资源:NASA((美国)国家航空航天局)/JPL((美国)喷气推进实验室)/ USGS(美国地质调查局)

地核在形成初期是如何变得如此异常之热?

一种理论认为 , 大约46亿年前 , 太阳系由冷灰颗粒构成的云组成 , 这一云有气体有灰尘 , 它受到某种影响而被干扰、开始坍缩 , 随后在万有引力的推动下而聚集一起 , 形成了一个硕大的涡流盘 。

涡流盘带中心的聚和而形成了太阳;而在涡流盘外圈的颗粒则转变为若干大火球 , 这些火球由气体与高温熔液组成 , 它们冷却后浓聚为固体形态 。

同时 , 新形成的星球表面持续受到轰击 , 这些轰击来自大物体对星球的冲撞 , 轰击造成星球内部产生巨大的热量 , 轰击融化了周边的宇宙尘埃 。

地球形成时 , 还只是一个均匀的高温岩石球体 。 地球形成期的放射衰变与所释放的余热造成地球继续升温;经过了五亿年 , 地球温度升高并达到了铁的熔点 , 即:约1,538°摄氏(2,800°华氏) 。

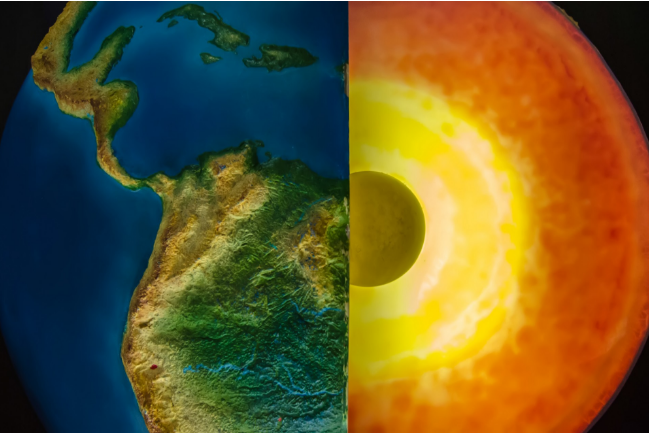

至此 , 地球温度的进一步提升造成地球熔融岩石物质的运动加快 。 于是 , 浮力相对大的物质 , 如硅酸盐、甚至空气 , 就停留在更接近地球外围 , 形成了早期的地幔与地壳;而铁、镍及其他重金属的微粒就落入地球的中心 , 形成了早期的地核 。 这一过程被称作“行星分异” 。

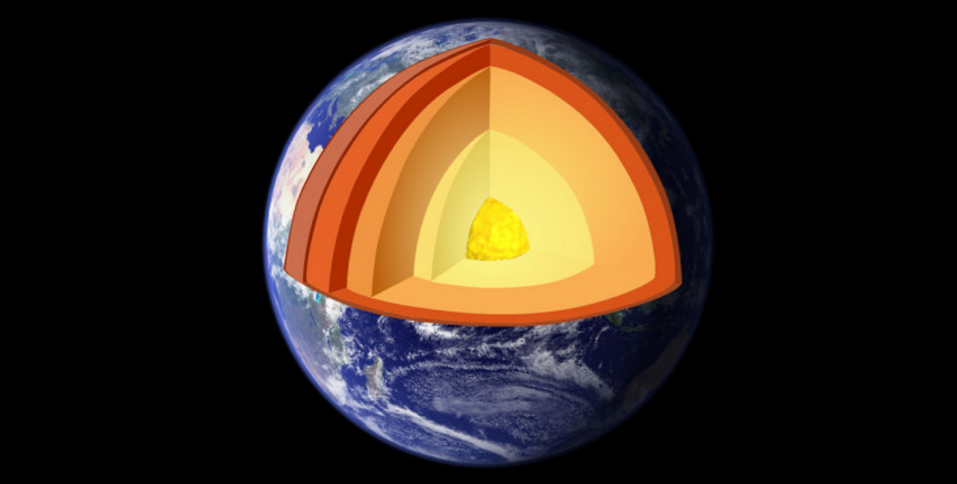

与富含矿物质的地壳和地幔所不同的是 , 地核被认其组成物质几乎全部都是金属 , 特别是铁与镍 。 一般认为:地核的内核是个固体球 , 半径约760英里(1,220公里) , 其表面温度约为5,700开(5,430°C;9,800°F);而地核的外核是一个液体层 , 厚约2,400公里(1,500英里) , 温度介于3,000开 (2,730°C, 4,940°C) 与 8,000开 (7,730°C; 13,940°F)之间 。

地核之所以具有如此高温 , 一般认为是由这三个热源造成的:放射元素的衰变 , 地球形成期的辐射余热 , 地核外核在与地核内核边界固化时由液态变成固态时所释放的热量 。

所以 , 地核是相当之热的!那么 , 地核会永远长期保持这么高的温度吗?这样的高温会持续多久呢?

马里兰大学的科学家声称他们将在四年后回答这个问题!

驱动地球构造板块运动、并为地球提供磁场助力都需要巨大的能量 , 这一能量来自地球的中心 。 科学家非常确定地核在变冷 , 但速度非常非常之缓慢 。

什么机制造成地球中心如此之热?

保持地球中心高温有两种“燃料”源:一是地球形成期留下的原生能量 , 另一是由于天然放射衰变带来的核能量 。

图片资源:Needpix网站

地球是在太阳系充满了足够能量时形成的 。 在地球的形成初期 , 陨石不停地撞击这个正在孕育中的星球 , 并引起了巨大的摩擦力;而次时 , 地球遍布着火山运动!

地核还能生存多久?

从地球形成的初始阶段到现在 , 地球的冷却还是非常显著的的(地球已经发生了显著的冷却) 。 然而 , 地球形成期时释放的余热量依然存在 , 尽管这一原生热量已经很大程度上消失 , 但是它还在以热的其他形式持续加热地球的地幔与地壳 。

很自然 , 地球深处拥有大量的放射性物质 , 地壳只拥有一部分;放射性物质衰变的自然过程也在释放热量 。

即使科学家们已经清楚地球内部向宇宙空间释放热量的释放速度 , 即:44x10W(TW) , 但是他们仍然不知晓在释放出的热量中有多少是来自地球形成初期的原生热量 。

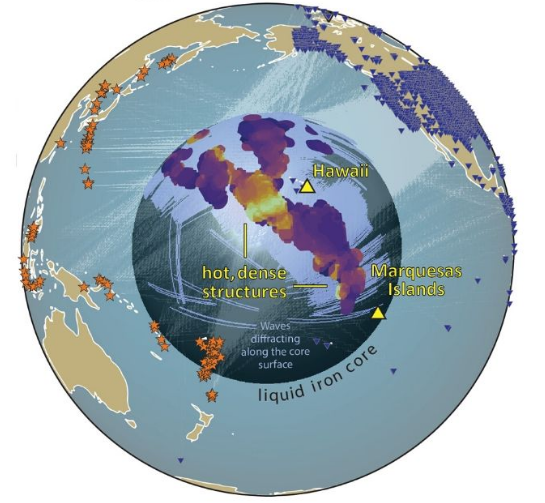

图片资源:马里兰大学:多耶昂.金

问题的症结在于如果地球的热量主要来自原生热量、地球将显著地加速冷却 。 然而 , 如果地球的热量大部分是由于放射衰变带来的 , 那么地球的热量或许还可以维持相当长的时间 。

这一问题显得非常令人担忧 , 但还有研究这样预测:地球地核的冷却需要几百亿年 , 或910亿年;这可是一个极为漫长的过程;实际上 , 太阳的生命期也不过50亿年左右 , 按照此预测 , 在地核枯灭之前 , 太阳竟然已经先期燃放殆尽 。

地球地核的温度为什么如此重要?

地核能保持温度稳定 , 这一点很重要;但更重要的是 , 地核的超高温可以维持地球一直拥有磁场;地球的磁场是由处在地核外层的融化金属运动而形成的 。

这一磁场非常之大、超出地球的范围、延续到宇宙空间 , 于是 , 磁场能锁住太阳风“吹”过来的的带电粒子 。

这一磁场在地球的外空间产生了一个巨大的阻碍层 , 它可以阻止运动最快、能量最高的电子到达地球 。 这一磁场就是著名的范.阿伦辐射带 , 就是这一磁场才使得地球表面拥有千姿百态的生命;如果没有这一磁场 , 太阳风就会剥离地球的大气臭氧层 , 而臭氧层才能够保护地球的生命免于有害的紫外辐射 。

地球磁场收集带电粒子并将太阳风偏转方向、将之捕获 , 这就防止了太阳风将地球的大气层剥离 。 没有这一磁场 , 我们的地球就会成为不毛之地 , 更无生命 。 现在确信火星曾经拥有范.阿伦辐射带、即磁场;那时这一磁场也在阻挡来自太阳的死亡之风;然而 , 一旦星球的星核(星心)冷却下来 , 星球就会失去这个磁场 , 现在火星变成了荒无人烟的废墟 。

图片资源:USGS(美国地址调查局):火山群

地球的燃料还可以燃烧多久?

目前 , 已经建立了许多不同的科学模型、用来模拟地球还有多少燃料燃烧来驱动地球 。 然而 , 各种模型结果差异过大 , 很难得出明显一致的结论甚至趋势 。 当下 , 人类还是不了解原生热量与辐射能量所残留的热量 。

马里兰大学的一位地质学教授威廉.麦克唐纳在他的一份研究中这样论述:“今天 , 有些科学家提出地球成分模型并预测地球内部燃料的数量 , 我是成员之一 , 支持这一模型 。 ”

这张模拟动画照片演示了范.阿伦辐射带如何将高能电子偏离运动方向并将之吸收 , 以防止它们到达地球 。 图片资源:美国航空航天局/戈达德/科学可视化工作室

“我们的工作都是在各种猜想中进步 。 在我个人职业生涯中 , 我并不在乎自己的正确与否 , 我只在乎答案的探索 。 ” 然而 , 研究工作者相信有了更先进的现代技术手段 , 可以提出更准确的预测 。

为了确定地球中剩余的核燃料数量 , 研究人员使用先进的传感器探测反中微子中已知的某些最小亚原子粒子 。 反中微子这一粒子是核反应的副产品 , 这些核反应可以发生于星球、超新星、黑洞、及人造核反应堆 。

探测余下的燃料数量

探测反中微子是一项极为艰巨的工作 。 探测器很大 , 有如小型办公楼大小;它们埋在地壳之中、深度达0.6英里(1公里);这一深度好像有些过分 , 即便如此、还必须建筑一个硕大的保护屏障 , 以防止那些宇宙射线的侵入 , 这些宇宙射线的侵入会造成探测的假阳性结果 。

图片资源:USGS(美国地质调查局)

探测器是这样工作的:当反中微子与设备中的氢原子碰撞 , 探测器就可以探测到反中微子;碰撞后 , 还可以探测到两束明亮的闪光 , 进一步验证了反中微子的成功探测 。

通过统计碰撞次数 , 科学家可以确定我们地球内部所剩的铀原子与钍原子的数量 。

但是 , 这一过程不那么幸运:日本的中位值实验室与意大利的中微子天文台每年仅能做到16次成功探测 , 造成这一领域工作的进展极为缓慢、令人不快 。 幸运的是 , 随着三座新探测器预计在2020年投入使用 , 研究人员希望每一年可以进行500多次成功探测;这三座新探测器分别是:加拿大的SNO+探测器、中国的锦屏(JinPing)探测器、与中国的朱诺(JUNO)探测器 。

“一旦我们从五座探测器累计收集到三年的反中微子数据 , 我们就会非常有信心地研究出一种准确的地球燃料计量算法 , 它能计算地球内部所剩燃料的数量” , 麦克唐纳如此阐述 。

中国的锦屏探测器比目前所有探测器之和还大三倍多;虽然它的个头很大 , 但是朱诺探测器个头更大 , 它的大小将是目前所有已建成探测器大小总和的20倍 。

麦克唐纳还解释道:“精准知道地球内部所剩放射能源的总量就可以让我们了解地球过去燃料的消耗速度、并预测地球未来使用燃料的进程 。 ”

图片资源:斯考特.尼尔森-网络图片

“通过展示地球从诞生之日起的冷却速度 , 我们就可以预测这些燃料在未来可以燃烧的年限” 。

当中国的朱诺探测器投入使用后 , 希望是在2021年 , 它收集的相关数据应该可以帮助诸如麦克唐纳这类科学家去预测地球地核变冷所需要的时间 。 到那时 , 可以放心地说:任何已做的预测都会得出这样的结论:剩下的燃料可以在未来燃烧几亿年、或许是几十亿年 。

所以 , 我们现在还没有必要在近期内去制定移居到其他星球的计划 。

BY: Christopher McFadden

FY: hongbo_0309

如有相关内容侵权 , 请在作品发布后联系作者删除

【科学|地球地核燃料终将耗尽,但这一过程需要多久?科学家给出有效答案】转载还请取得授权 , 并注意保持完整性和注明出处

推荐阅读

- 微信|积极落实互联互通,微信收款码支持云闪付及银行APP支付物料落地

- 年轻人|呼叫全城玩家,魔都首发「表情包地铁」启程,2022蓝不倒!

- 相关|科思科技:无人机地面控制站相关设备产品开始逐步发力

- 地面|全程回顾神舟十三号航天员乘组圆满完成第二次出舱任务

- 样儿|从太空看地球新年灯光秀啥样儿?快看!绝美风云卫星图来了

- 识别|沈阳地铁重大变化!能摘口罩吗?

- 科学|中阳县北街小学:体验科学魅力

- IT|8号线、14号线将全线贯通 北京地铁?今年开通线路段创纪录

- 牛上|英媒文章:2021年最有趣的科学发现

- 最新消息|宁德时代再投240亿元扩产宜宾基地