今年的4月8日 , 美国著名未来学家约翰·奈斯比特(John Naisbitt)去世 , 度过了传奇的一生 。 1982年 , 他的第一部作品《大趋势》一经问世即引发广泛关注 , 如今已经在57个国家出版 。 他还曾在肯尼迪总统任期内被聘为助理教育专员 , 年近不惑之时又离开政界创办“城市研究公司” , 专注于预测和洞察世界发展的动向 , 并被埃森哲评选为全球50位管理大师之一 。 除此之外 , 他还担任美国、中国、俄罗斯等多所大学的学术顾问和重要访问学者 。

文章图片

约翰·奈斯比特( 1929年1月15日-2021年4月8日) , 是世界著名的未来学家 。 1963年 , 约翰·奈斯比特被肯尼迪总统任命为教育部助理部长 , 还曾任约翰逊总统的特别助理 。 主要代表著作《大趋势》 , 与威廉·怀特的《组织的人》、阿尔文·托夫勒的《未来的冲击》并称“能够准确把握时代发展脉搏”的三大巨著 。 《大趋势》一书在全球共销售了1400多万册 。

足迹横跨政、商、学界并都收获了相当的成功 , 奈斯比特的经历在某种程度上说明了“未来学家”(futurologist)这个群体曾经的炙手可热 。 自20世纪早期始 , 这群脑洞奇崛的人们“降临”在一个宗教与巫术被祛魅的时代 , 以一个个振聋发聩的未来预言化身现代的先知 。 他们中的许多名字如雷贯耳:奈斯比特、阿尔文·托夫勒、凯文·凯利、理查德·巴克敏斯特·富勒……而他们提出的诸如“第三次浪潮”、“数字化生存”、“地球村”、“大趋势”等潮流概念 , 更是成为时代的一个个界碑 。

之所以称其为界碑 , 是因为如果在如今的社会翻看他们中很多人的作品 , 我们更会觉得在看历史书 , 而不是什么未来学的作品 。 毕竟 , 对于Z世代的年轻人来说 , “数字化生存”仿佛是出生就注定的命运 , 并无什么新奇之处 。 这是一个连《黑镜》的口碑都会逐步掉落神坛的时代:科技进步的速度已经无限逼近人类想象力的阈值 , 高速更新迭代的社会让一切所谓对未来的预测 , 仿佛都只像是对现实的描摹 。 除了感叹时代变化得实在太快 , 我们难以苛求这些几十年前做出预测的未来学家们 。

著名科幻小说家、曾写作《神经漫游者》的作家威廉·吉布森曾讲过这么一句话:“未来已来 , 只是尚未流行” 。 这句话被在中国大火的未来学者凯文·凯利奉为圭臬 , 也可以用来形容当初未来学家们的事业 。 时至今日 , 虚拟现实、人工智能、大数据的发展方兴未艾 , “未来”不仅已来 , 似乎也已经开始流行 , 我们又该如何看待未来学家在时代中的位置?那些曾经围绕未来学者们的争议与批驳 , 又是否依旧持续?这期读刊向大家分享与这些议题相关的有趣观点 。

撰文丨刘亚光

现代先知:捕捉未来的“信号”

生前 , 奈斯比特曾与中国结下过不解之缘 。 1996年 , 中国领导人曾于北京会见奈斯比特 , 与他交流与中国相关的许多大问题 。 在创办自己的“城市研究公司”后 , 奈斯比特还在中国的天津市设立了一个中国研究院 , 并于2009年专门以中国为重心写作了《大趋势》的后续《中国大趋势》 。 2013年 , 奈斯比特获得中国政府颁发的友谊奖 。

文章图片

左图为约翰·奈斯比特的英文版《大趋势》 , 右图为新华出版社1984年出版的译本 。

事实上 , 正在经历朝气蓬勃改革的中国 , 一时间吸引不少类似的专家到访 。 未来学家天生与“前进”、“前沿”挂钩的气质 , 与改革开放的精神不谋而合 , 双方可谓一拍而合 。 虽然未来学家们正式登上历史舞台一般被认为是在20世纪20年代左右 , 但作为某种思想先声的“未来主义”则出现于更早的时代 , 19世纪英国教会将其作为一种神学学说提出 , 并在20世纪早期由思想界、艺术界发扬光大 。 他们认为过去并不如未来重要 , “时代不断向前”的价值观 , 烙印在未来学家精神气质的深处 。

20世纪40年代 , 德国社会学家弗莱希泰姆(Ossip K. Flechtheim)曾被一些学者认为是现代未来学的创始人 , 他用模型来预测社会发展走势的思想特点 , 也被后续许多未来学者所继承 。 不过 , 在更早的1921年 , 由凯根·保罗(Kegan Paul)等编写的《今日与明天》(To-day and To-morrow)在某种程度上就已经勾勒了未来学的轮廓 。 未来学初具轮廓的主要特点 , 是人们对未来的畅想虽然依旧充满着天马行空的色彩 , 但逐步从对神秘叙事的依赖回归科学话语 。

这套书记载了许多当时的学者关于未来的精彩畅想 。 例如 , 作者之一的遗传学家霍尔丹就直接预言能源危机的到来 , 提出太阳能将在未来的能源政策中发挥至关重要的作用 。 此外 , 他还在那个年代就预言了基因编辑技术 。

Conservative的一篇专栏文章也记载了散见于20世纪早期的许多有趣的未来学预言 , 例如一名叫伯纳尔(Bernal)的作者在作品中非常详细地描述了一些人造器官的设计过程 , 包括能用于“看到”无线电和X射线的眼睛、能听到超声波的人造耳朵 。 除此之外 , 伯纳尔还用一个思想实验阐明了类似希拉里·普特南提出的“缸中之脑”的思想 , 认为人类的意识有可能脱离身体活动 。

可见 , 早期的未来学者中的许多人其实更接近发明家 。 他们的思考重点聚焦于某些超前的具体技术 , 构想的细节也比较丰满 , 这和后来名声大噪的许多未来学者也判然有别 。 因此亦有中文媒体将未来学者按照思考重点的不同 , 划分为狭义的未来学者与广义未来学者两种 。 相对于前者 , 后者对于未来的预测不仅更为天马行空 , 而且往往在格局上十分宏观 , 从具体的技术设计直接上升到对社会结构、文明进程的论断 。

文章图片

电影《水晶美人》(1943)剧照 。 未来学家并非是一个新兴职业 。 在科技还未发达的年代 , 很多人相信 , 那些有特殊能力的人士能够透过水晶球或塔罗牌来预测将要发生的事情 。

EDUCAUSE杂志的一篇由当代未来学研究机构撰写的文章曾列举“像未来学家一样思考”的5步指南 , 其中很关键的一步被命名为“专注于信号(signal)” 。 所谓信号是潜藏在纷乱琐碎事实下的潮流——套用奈斯比特著作的名字 , 某种“大趋势” 。 比如1995年eBay的出现看似只是一款新的交易平台产品问世 , 而在未来学者眼中 , 这背后的“信号”则是“在线声誉成为新的社交货币” 。 如果说现象的变革局限在某一个领域 , 商业或是教育 , 那么信号的变革则可能意味着社会关系的全面重塑 。 文章写道:“这不仅是交易工具的变化 , 也是人与人之间关系的根本变革 。 从小我们被告知不要和陌生人一起上车 , 而现在 , 我们与完全陌生的人一同进入Uber则完全不会三思而后行” 。

这批未来学者这种透过现象看本质的思路 , 加之对未来社会进行总体预测的偏好 , 使得他们的言说中常常充满了高度概括性的隐喻 。 在阿尔文·托夫勒那里这个隐喻是“浪潮” , 他认为在“第二次浪潮”席卷而来时 , 人们的劳动因时间的标准化而趋于一致 , 工业和商业走向集中 , 核心家庭逐步分解 , 社会生活的每一个方面都会被波及 , 任何单一具象的词汇仿佛都难以比浪潮更好地概括这样的变化 。 而在被许多媒介学者也当作未来学者一员的马歇尔·麦克卢汉那里 , 这个隐喻则是“地球村” , 这个因电子媒介的发展而让人类实现纵横寰宇的信息共享与充分沟通的美梦 , 已经基本成为现实 。

在现今的未来学家中 , 凯文·凯利可能也是最擅长使用隐喻概念的人之一 。 在《必然》一书中 , 这位《连线》杂志的创办人一口气提出了12个预测未来的浓缩关键词 , 他用“形成”(becoming)形容科技永无止境的变化 , 用“重混”(remixing)形容一切事物都具有重新拆分并重组的可能 。 每一个词都难以对应一个具体的所指 , 但又都能找到其所指 。 不得不说 , 这确实有一些“先知”的气质 。 这些似是而非的预测常常令人不明觉厉 , 但又很难挑出毛病 , 时不时也确实能精准命中未来的具体走势 。

文章图片

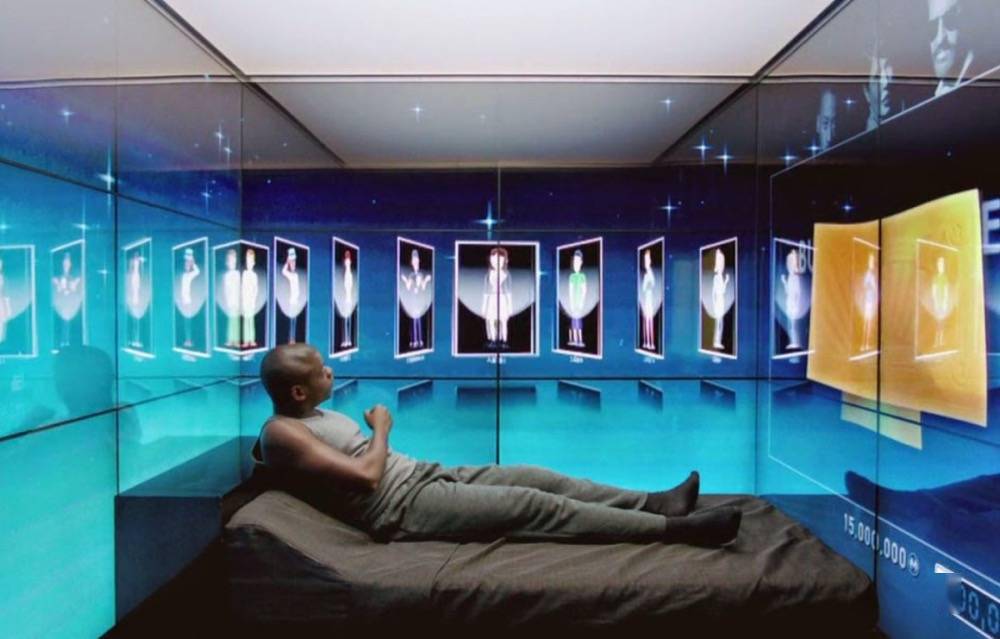

电影《安德的游戏》(2013)剧照 。

“江湖骗子”:预测未来是一门生意?

隐喻 , 或者说语言的威力是巨大的 , 它设定了我们思考世界的框架 , 而关于未来的隐喻则形塑着我们有关未来的行动选择 。 未来学者Sohail Inayatullah就认为 , 在对未来进行分析的思考框架中 , “神话”和“隐喻”是整个框架的基石 , 有时候 , 唯有质疑基础性的隐喻本身 , “我们才能想象另一个未来” 。 RSA的一篇写于2020年的专栏文章以疫情期间的“军事”隐喻对这一观点进行了评述 , 作者认为 , 当我们选择更多将病毒形容为军事上的敌人时 , 我们会在未来的行动中更注重政府的动员、民众的服从与执行力 。 而当我们“使用植根于生态学的隐喻来代替战争隐喻” , 则可能更将病毒的出现视为一个“自然与文化的诸多方面面临失衡”的信号 , 从而在未来的行动中更多注重诸如对森林砍伐、气候变化问题的遏制 。

在商业领域 , 未来学家们提出的隐喻同样具有强大的力量 。 凯文·凯利在《必然》中提出的12个关键词中还包括“共享”(sharing) , 如今这个概念已经深入人心 , 形形色色的共享经济形式几乎组成了我们生活的基础设施 。 然而近年来亦有许多学者已经指出这一隐喻的欺骗性 , 在网约车等典型的冠以“共享经济”之名的行业中 , 平台资本主义借助“共享”的隐喻让劳动者和消费者认为自己是在与资本平等分享各种便利 , 然而平台依然拥有着绝对的主动权 , 攫取着超额的利润 。

文章图片

《必然》 , [美]凯文·凯利著 , 译言·东西文库 , 电子工业出版社 2016年1月 。

隐喻的这般魔力让未来学者们常常能名利双收 , 据说麦克卢汉在声名鹊起的年代成为电视上家喻户晓的明星 , 让傅拉瑟等同时代媒介学者甚至不得不特地给自己的理论重新更换说法以避开与他相似的部分 。 这些未来隐喻具有的魔力 , 让未来学者因此也常常与商业走得很近 。

与商业的亲缘关系也常常成为人们批驳未来学家的靶子 , 毕竟 , 用这些玄妙的隐喻来做巡回演讲 , 看起来十分像一些拼命炒作概念的创业公司的套路 。 2016年就曾有一篇名为《洋忽悠凯文·凯利中国疯狂走穴》的文章引发关注 , 刺猬公社公众号也刊登了互联网研究者方兴东对凯文·凯利的批驳 。 文章指出 , 相较于麦克卢汉、乔布斯 , 凯文·凯利的思想从未真正在硅谷引发革命性的影响 , 所以他在硅谷其实被边缘化 , 却因为恰好迎合了互联网在中国初创时期的热潮而被马化腾等中国商界领袖追捧 。 凯文·凯利颇负盛名的《失控》强调了社交网络的巨大潜力 , 互联网企业将未来学对“更新换代”的歌颂作为精神气质进行自我标榜 , 联手打造了凯文·凯利与其《失控》的神话 。 耐人寻味的是 , 在一篇《Tech in Asia》的专题访谈中 , 凯文·凯利确实承认自己的《失控》在中国的粉丝“一定比美国多得多” 。

文章图片

《失控》 , [美] 凯文·凯利著 , 译言·东西文库|新星出版社2011年版 。

更尴尬的是 , 如果未来学家让大家付出了时间、金钱听自己宣讲神秘的概念,却又让大家的期待落空 , 则更是难逃“江湖骗子”的骂名 。 托夫勒的《第三次浪潮》虽然做出了很多成功的预测 , 但他没说对的事情同样很多 , 比如人们最终会抛弃城市生活的方式 。 而早在2002年 , 大名鼎鼎的社会学者曼纽尔·卡斯特就在《纽约时报》的一篇文章中批评未来学者:“我不相信未来学有任何科学基础” , 在他看来 , 未来学只不过是“商业炒作与时髦社会学的混合体” , 预测未来纯靠运气 。

文章图片

《第三次浪潮》 , [美]阿尔文·托夫勒著 , 中信出版集团 2018年7月版 。

这篇文章还记载了一个耐人寻味的故事 。 1998年 , 肯尼·赫希霍恩(Kenny Hirschhorn)在摩托罗拉公司工作17年之后辞职了 , 年轻的英国手机公司Orange PLC给肯尼提供了一份“未来学”的工作,负责对公司整体的战略方向进行创新性的预测 。 退休后 , 肯尼曾向媒体表示 , 他的工作无法被量化 , 因为“梦想的愿景永远不会被量化” , 同时 , 他也不对任何具体的发展方针进行价值判断 , 因为他只专注于那些可能被埋没的、另类的技术可能性 。 一家公司是否应该聘请未来学家?许多企业家和学者都曾争论不休,大家的担忧确实有几分道理 , 毕竟 , 讲一个有关未来的故事很迷人 , 但确实很难验证 , 请来的是骗子还是先知 , 谁也说不准 。

文章图片

英剧《黑镜》剧照 。

乐观年代:期待未来学家 , 是因为期待未来

在2021年谈论未来 , “后疫情时代”是绕不开的关键词 。 在去年疫情凶猛时 , 当代的一些未来学家们同样没有闲着 , 纷纷对疫情结束后的世界出谋划策 。 其中不乏一些有趣的预测 , 例如未来学家Shara Evans就在去年接受访谈时提出了“黑天鹅场景规划师”和“隐私保护人”两个新职业崛起的可能性 。 前者指的是企业或政府聘用专人对大规模的不确定事件进行底层应对方案的设计 , 应对范围包括诸如病毒大流行、大型天文灾害等 。 至于后者 , Evan认为 , 疫情防控融入日常使得人们隐私的边界将不断萎缩 , 随着世界各国对新冠病毒传播扩散路径的监控逐步完善 , 公民隐私被监视的风险需要被更为系统的保护 。 除此之外 , Evans还提出了使用专业工具对房产进行远程资产检查的“虚拟现实房地产专家”、给个人定制个性化免疫增强服务的“免疫顾问”等职业兴起的可能 。

文章图片

未来学家Shara Evans 。

不过另外的一些未来学家的预测多少会让人有些失望 , 比如有未来学者预测在线办公配套服务的兴起 , 给人一种你邻居家稍有生活阅历的老大爷都能预测到的感觉 。 这种面对未来学家预测的乏味感也一定程度上反映出未来学家在当下的处境 。 学者Jenny Anderson在研究未来学家的专著《The Future of the World》中就指出 , 未来学家在当代发生了一次转型 , 未来学对未来的预测逐渐从充满激进与梦幻色彩的个人畅想变为由计算机主导的系统工程 , 它用复杂而精密的计算机模型褪去了梦想的恢弘 , 同时也回到了一些具体的技术方向的预测中 。

Medium杂志的一篇文章同样提到了类似的观点 , 同时指出 , 这背后反映了更深刻的时代情绪 。 作者认为 , 上世纪中后期、尤其是世纪之交时的未来学者普遍具有极为强大的乐观主义情绪 , 他们更多将技术视为解决方案 。 前文提到的伯纳尔曾描绘过通过增强人类智能实现“无线感觉传递”的机制 , 认为藉此人们可以搭建全球范围的“思维蜂巢” , 让人们的智慧能够随时互通 。 美国的天才未来学者理查德·巴克敏斯特·富勒更是在《关键路径》中提出了“地球镜”的设想 , 通过制造一个能让人随时观测地球表面各地数据的仪器实现人心理视野的拓展 , 他认为 , 人类会在地球镜的启迪下自然地用“全球主义”的视角看待世界和自我 , “自然而然地消除民族主义思想” 。 如此信仰着人与人之间能心意相通 , 不能不说是一种近乎奢望的乐观 。 反观当下 , 人们对未来的想象常常充满着小行星碰撞、海啸、气候变化、基因危机等风险和威胁 , 技术从解决方案 , 变成某种焦虑的来源 。

文章图片

《关键路径》 , [美]理查德·巴克敏斯特·富勒著 , 理想国|广西师范大学出版社2020年10月 。

这或许也能解释Anderson提到的未来学转型 。 在书中 , Anderson曾提到 , 上世纪末的许多未来学组织十分青睐剧变后的东欧国家 , 而他们同样也对未来学的进驻抱持欢迎的态度 。 Anderson认为 , 这些国家“重起炉灶”的境遇在未来学的视野里意味着可塑性 , 新生、未来 , 这些在未来学看来永远是大展宏图的契机 。 或许 , 在一个经受过疫情冲击的世界 , 日渐不稳定的文明与自然让未来学也无暇顾及畅想宏伟的蓝图 , 而逐渐将想象力收束到具体问题的应对 。

与之相对的 , 是“爷青回”的刷屏 , “复古风”的崛起 , 在现在的人们心中 , 对过去的兴趣似乎比未来浓厚的多 。 Conservative的一篇文章甚至指出 , 我们如今的许多“未来技术” , 反倒是用来保存过去——它们带来了更先进的档案馆和博物馆 。 某种意义上 , 奈斯比特的离去 , 带走的也是曾经于世纪之交涌现的那份对新千年的乐观憧憬 , 那股洋溢于上世纪的“前进”的冲动 。 这或许也是一种更为务实的选择 , 未来学收敛锋芒 , 收起想象的激越 , 但也收起了空想的不切实际 。

未来学家对后疫情时代平淡的预测让我毫无关联地想起了第一次观看贾樟柯的电影《天注定》时的感受——那是一部以四个真实新闻事件为蓝本改编的电影 。 当现实远比剧本魔幻,电影如何自处?这可能是电影在当下面临的挑战 。 从某种程度上 , 未来学家在当下遭遇的挑战十分类似:当现实比科幻更科幻 , 我们还能期待他们给出怎样奇崛的想象?

文章图片

电影《天注定》剧照 。

不过 , 更大的挑战还是来自于我们对自己、对人本身的信心 。 未来学者依旧是重要的 , 对他们的期待犹存 , 意味着我们依旧相信未来而非沉湎于过去 。 而从一个更长远的尺度上看 , 对看似天马行空 , 但具有颠覆性的情境的思考 , 可能终究有一天会帮助我们应对文明的僵局 。 面对疫情带来未来的高度不确定性 , 真正的危机永远来自于想象力的丧失 。

参考链接:

https://www.bbc.com/ukchina/simp/uk_life/2010/12/101224_life_futurology_trick

https://www.caiep.net/forum/content.php?id=64964

https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%A6%E7%BF%B0%C2%B7%E5%A5%88%E6%96%AF%E6%AF%94%E7%89%B9

https://www.personneltoday.com/hr/futurology-check-out-the-small-print/

https://www.abc.net.au/news/2020-04-19/the-role-of-a-futurist-amidst-a-coronavirus-pandemic/12159952

https://www.ispo.com/en/trends/futurologist-horx-corona-changes-megatrends

https://digitalfuturist.medium.com/futurology-predicting-todays-world-a-century-ago-bc6563cef627

https://theconversation.com/futurology-how-a-group-of-visionaries-looked-beyond-the-possible-a-century-ago-and-predicted-todays-world-118134

https://www.techinasia.com/talk/wired-co-founder-china-future-unique-connection-asia

https://er.educause.edu/articles/2019/3/five-principles-for-thinking-like-a-futurist

https://www.spiegel.de/international/world/interview-with-john-and-doris-naisbitt-china-is-a-country-without-an-ideology-a-675615.html

作者 | 刘亚光

编辑 | 李永博;王青

【中国|比科幻科幻的时代,我们还需要未来学家吗?|读刊】校对 | 王心

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 数字货币|2021年加密货币市场盘点:比特币仍是霸主,NFT进入大众视野

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付

- 实力比|小米12对标苹果遭嘲讽?雷军:国产手机的实力比想象中强,有和苹果比较的勇气

- 虚拟|比尔·盖茨关于2022年的五项预言之二:元宇宙成有用的工具

- 诊断|比尔·盖茨关于2022年的五项预言之三:家庭医疗诊断手段普及

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- 运载火箭|2021中国航天发射次数首破50

- 孙自法|中国科技馆“智能”展厅携多款机器人亮相 喜迎新年和人机共融时代