问题|对话崔兴龙:脑神经科学+AI,真·究极体的人工智能( 四 )

文章图片

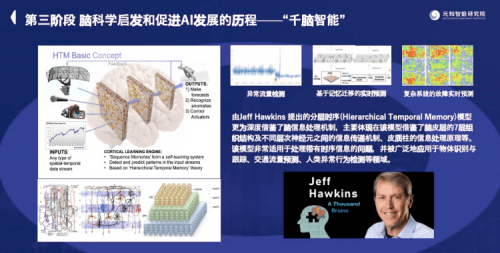

崔兴龙举例本届智源大会上Jeff Hawkins发表的题为“The Thousand Brains Theory - A roadmap for creating machine intelligence”的演讲 。 计算机即得到输入数据 , 对输入信息进行一系列处理 , 然后再输出信息 。 然而 , Jeff认为这并不是大脑真正的工作方式 。 在他看来 , 大脑皮层是一种建模器官 , 它会学习关于世界的模型 。 我们所知晓的一切关于物体的形状、触觉、颜色、温度、声音 , 以及我们与物体的交互都会被存储在该模型中 。 该模型还会囊括物体的位置信息 , 知晓我们与物体交互后物体会产生的变化 , 成千上万的物体、单词、概念会被存储于位于我们大脑的神经元的模型中 。

简而言之 , 在Jeff Hawkins看来 , 想要最迅速地创造真正的智能机器 , 也需要理解人类大脑是如何工作的 。 而人类对于人脑的研究还不够 。

崔兴龙则认为 , 今天很多AI的算法也好 , 各种各样的深度神经网络也好 , 其实都对数据有一些损益或者消噪的方法 , 更多的时候也是一个趋近值 , 它并不是一个完整可言中的数据模式 。

就如同Hawkins提出的千脑理论 , 通过脑科学的维度 , 大家的抽象和理解的方式会附着在AI的方式中 , 找到新的算法和可能性 。

具体应用场景到底有哪些?

在崔兴龙看来 , 目前人工智能中运用了一系列脑神经科学的原理 , 包括cortical minicolumn、兴奋抑制平衡、动态网络连接、Top down processing、Grid Cells和Dale Principle 。

因为脑科学技术本身就属于一个极为复杂的交叉性学科 , 所以目前也更多的聚焦在基础理论探索阶段 。

在利用脑科学基础理论方向上 , 风口最盛的脑科学技术应该算是脑机接口 , 马斯克的Neuralink公司已经高调地向全世界宣布能够让一只猕猴通过大脑活动来控制计算机 。 在医疗领域还有脑起搏器治疗帕金森 , 清华大学航天航空学院院长、神经调控技术国家工程实验室主任、清华大学医工交叉研究院院长李路明介绍过“脑起搏器”的研究和应用成果——将两根1.2毫米电极植入大脑深处 , 连接着挂在胸前的脉冲发生器 , 通过用电刺激调控大脑 , 来刺激大脑的丘脑底核 , 用于治疗帕金森症 。

崔兴龙称 , 人脑在看到恐怖、讨厌 , 或者喜欢的东西的时候反应也是不一样的 。 大脑所呈现的反射区域跟脑波不同 , 这个时候就产生了很多有价值的数据和模型 。 所以在可穿戴教育上也存在一些机会 , 比如利用脑波信号检测疲劳 , 注意力分散等多种应用 。

目前元知科技的一大研究重点 , 正是脑科学和AI的结合 。 但本身确实比较另类 。

崔兴龙个人更倾向于让脑科学中的核心算法和逻辑去被AI所学习 , 然后通过AI辅助脑去做数据上的测算 , 他认为“这是比较高级的一种方式” 。

推荐阅读

- Google|谷歌暂缓2021年12月更新推送 调查Pixel 6遇到的掉线断连问题

- 人物|造车三兄弟的“喜与忧”:销量暴增但问题加剧,一人舒服两人困难?

- Intel|Intel谈DDR5内存价格贵、缺货问题:新技术升级在所难免

- 最新消息|宝马LG和其他公司正考虑使用量子计算机解决具体问题

- Linux|glibc在默认情况下并未妥善解决Y2038问题

- 视点·观察|2021年清洁能源行业开始认真应对采矿问题

- Lenovo|因联想科创板上市问题 证监会问责中金公司并处罚旗下5名员工

- 数据|聚焦解决 “卡脖子”问题 三六零旗下国家工程研究中心纳入新序列

- IT|迈凯伦Artura因芯片短缺问题推迟上市时间

- 电子商务|同花顺子公司因荐股软件管理等问题 被浙江证监局要求整改