中新经纬客户端7月9日电 (常涛)能“读懂”甲骨文的智能文字识别技术、能找到脉冲星线索的视觉AI(人工智能)分析技术、能以0.1秒的速度向用户发出警报的AI反欺诈技术、能在15分钟内将货物配送到家的无人机技术……在7月8日于上海开幕的2021世界人工智能大会上 , 多项AI“黑科技”亮相 。 多位与会企业负责人表示 , AI对各行各业产生了深远影响 , 尤其在应用层面 , 已到“瓜熟蒂落”之时 。

从有形到无形 , AI离我们越来越近

华为轮值董事长胡厚崑在7月8日的开幕式上发表演讲时说道 , “人工智能已从有形化为无形 , 像春雨润物细无声一样去改变各行各业 。 ”

不少观众逛完本届世界人工智能大会的展区也有同样的感受 , “大到航天国防 , 小到衣食住行 , AI离我们越来越近了 。 ”有观众感叹 , “想不到这么一件小事 , 背后也是AI技术在支持 。 ”

文章图片

消费者体验“叫醒热线”中新经纬图

比如全球首个应用于反欺诈的交互式风控产品“叫醒热线” 。 当消费者被骗子诱导转账时 , 传统的人工客服需要判断诈骗场景、精准组织话术 , 再进行外呼劝导 , 至少需要2分钟 。 而蚂蚁AI机器人能够以0.1秒的速度向用户发出来电警报 , 而且面对大规模的外呼电话 , AI具有秒速响应、海量试错和总结的能力 。

文章图片

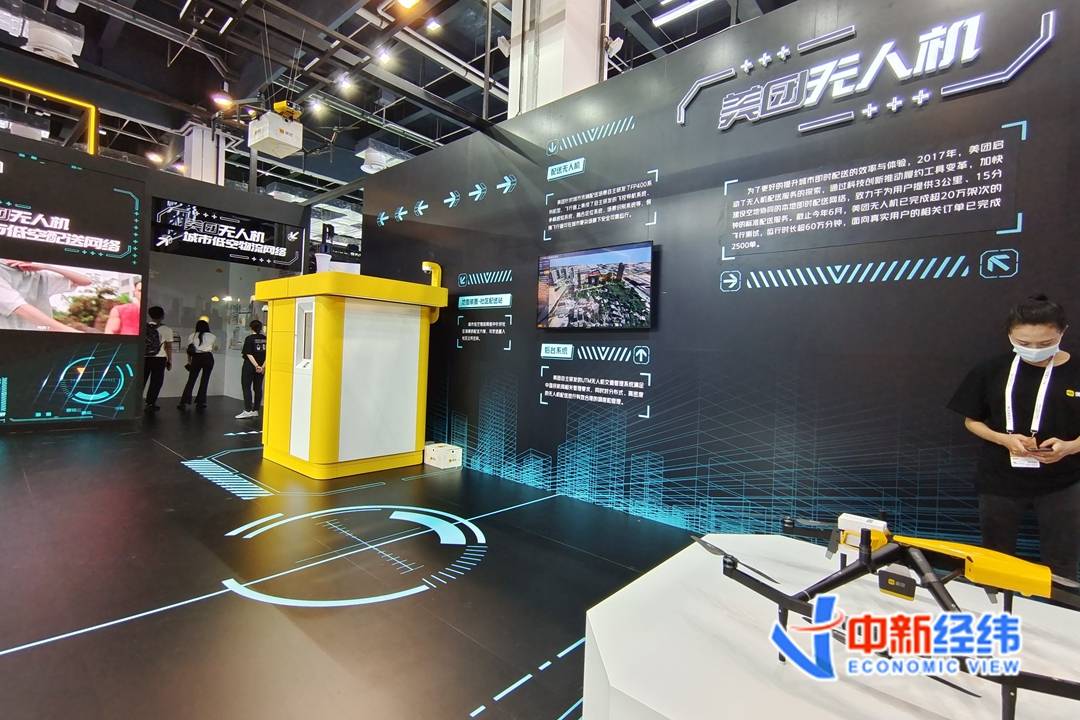

展开全文仅需15分钟配送到家的外卖无人机 。 中新经纬 常涛 摄

如今 , 外卖半小时送达已是“极速” 。 但你是否畅想过 , 外卖从下单到送达 , 仅需15分钟是什么体验?2021世界人工智能大会期间 , 首次对外亮相的美团无人机已经将畅想变成现实:载着包裹的无人机仅以60分贝的声响 , 降落于屋顶 , 支架将包裹调整到精准位置后 , 包裹沿着通道自动下滑至取餐口 , 顾客输入密码后顺利取货 。

事实上 , 随着近年来AI等技术的不断进步 , 城市低空飞行开始从民用拍摄转向大规模的工业用途 。 配送无人机依附的城市低空物流网络 , 通过飞行器、导航控制、AI算法、航线管理、通讯系统五项技术能力 , 目前可以适应社区、商场、写字楼等多种场景 。

文章图片

2021世界人工智能大会展示的机器人 。 中新经纬 常涛 摄

文章图片

2021世界人工智能大会展示的机器人 。 中新经纬 常涛 摄

在AI加持下 , 机器人也越来越有生活气息 。 某公司展示的智能机器人不仅能像人一样交替双腿行走 , 上坡、上楼梯 , 还能用双臂给人捶背和观众下象棋 。 甚至可以完成端茶、倒水、递物、浇花、擦桌子等家庭服务 。

除了接地气的场景 , AI的应用还在万里之外的太空中 。

腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾在开幕式视频发言中表示 , 过去五年 , AI在医疗、城市治理、非接触服务等领域为生活带来越来越多的便利 , 但我们对AI的未知仍然大于已知 。 腾讯计划将AI技术用于探索宇宙——通过视觉AI分析找到脉冲星线索 。

AI重塑行业面貌

一个个鲜活的应用场景背后 , 是AI带给各个行业的深刻变革 。

工信部部长肖亚庆在开幕式上表示 , 中国人工智能产业发展取得了显著成效 , 图像识别、语音识别等技术创新应用进入了世界先进行列 , 人工智能发明专利授权总量全球排名第一 , 核心产业规模持续增长 , 已经形成覆盖基础层、技术层和应用层的完整产业链和应用生态 。

上海人工智能战略专家咨询委员会委员、高瓴创始人张磊在大会期间表示 , AI已成为各行业的标配 。 各行各业最优秀的企业都已经成为AI企业 , 这都得益于中国在AI基础技术上的持续突破 , 在深度学习框架、AI芯片、核心算法模型等方向上 , 一大批本土AI基础技术的优秀企业正在崛起 , 并将中国AI技术创新推向世界级水平 。

百度创始人、董事长兼CEO李彦宏认为 , 人工智能无疑将会是影响未来40年人类发展的变革力量 。 这个力量今天正在不断的积蓄 , 在交通、金融、工业、能源、媒体等各行各业 , 人工智能技术的应用 , 都给出了行业数字化升级的新思路和新解法 , 甚至已经开始重塑整个行业的面貌 , 进而影响人类社会的未来 。

科大讯飞总裁吴晓如在接受中新经纬采访人员采访时说 , 人工智能是近几年除互联网外 , 最能对产业产生深刻影响的技术 。 目前人工智能发展已经从产品、工具化迈进了新阶段 , 即与实体经济深度融合 , 这个阶段的特征是人工智能技术与应用场景相互支撑 , 发展会更快 。

胡厚崑指出 , 为加速AI发展 , 要大胆运用技术手段去突破当前AI普惠的瓶颈 。 当前的瓶颈不是在技术和应用的需求上 , 而是在开发的效率上 。 “当前AI开发的模式还是高度的依赖专家和数据 , 很难在短时间内就达到产品化的要求 , 严重的阻碍了技术和需求的结合 。 现在的模式还是比较传统的手工作坊的模式 , 要用技术的手段去改变和提高效率 。 ”胡厚崑说 。 (中新经纬APP)

中新经纬版权所有 , 未经书面授权 , 任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用 。

【各行各业|记者观察|探索宇宙、反欺诈客服……AI应用已“瓜熟蒂落”】更多精彩内容请关注中新经纬(jwview)官方微信公众号 。

推荐阅读

- 视点·观察|科技巨头纷纷发力元宇宙:这是否是所有人的未来?

- 视点·观察|科技股连年上涨势头难以持续:或已透支未来涨幅

- 视点·观察|张庭夫妇公司被查 该怎样精准鉴别网络传销?

- 视点·观察|科技行业都在谈论“元宇宙”,可是它还不存在

- 陈明永|行业观察|OPPO陈明永:对的路,不怕远

- 视点·观察|2021车市拐点之年:芯片荒、交付难、投诉多

- 视点·观察|今年的圣诞C位属于元宇宙

- 视点·观察|2021年清洁能源行业开始认真应对采矿问题

- 视点·观察|HDMI 2.1a规范或让用户购买HDMI线缆更复杂

- 视点·观察|拍照搜题等同作弊 App叫停后如何整改