作为一个文艺评论者 , 我会用“思想精深、艺术精湛、制作精良”去要求一部剧;作为一个产业观察者 , 只要一部剧集在市场环境中表现出色 , 那就有评价的价值 。

文章图片

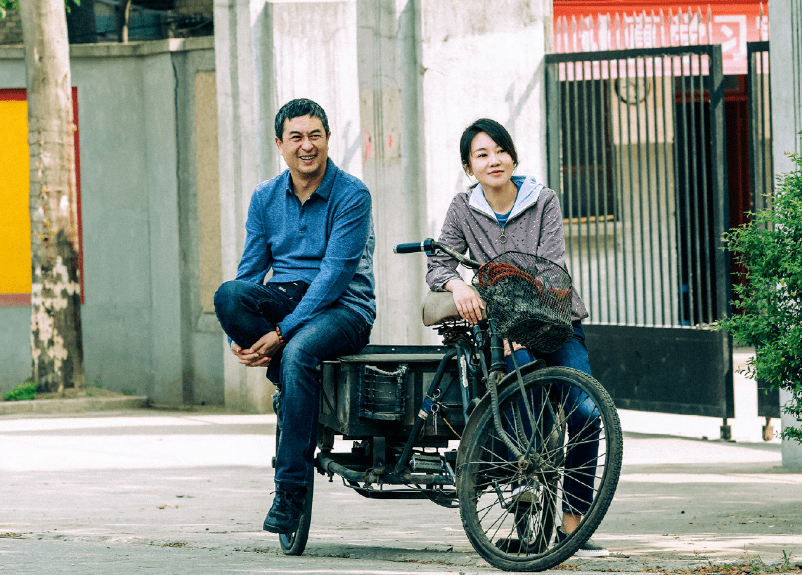

草根气的《装台》 , 多少有些叫好不叫座 。

新周刊:这种割裂是怎么产生的?

李星文:很大程度上和商业模式有关 , 可以复制的剧集模式培养了特定的粉丝群体 , 但真正的经典作品是可遇而不可求、难以复制的 , 这也很难符合商业利益 。

对于创作者来说 , 这两类作品的出发点不同 , 传统意义上的经典之作 , 一定是以表达为主 , 而爆款类作品 , 从根上就是更迎合观众的 , 久而久之 , 观众喜好与否 , 决定了一部剧的市场走向 , 也决定了作品的成败 。 所以说过去这10年 , 资本在相当程度上重塑了观众 , 而观众又重塑了剧集 。

新周刊:是不是第一类商业性的作品基数增加了、水准提升了 , 第二类作品出现的概率也就更高?

李星文:这是肯定的 。 如果在获得商业收益、满足大众文化诉求的基础上 , 还有一些作品有更高的追求 , 能遇到支持这种追求的投资者和一批优质创作者 , 天时地利人和都具备 , 那还是能在艺术层面上向前迈一步 。

例如《觉醒年代》 , 花7年时间拍了一部剧 , 既被广大观众欣赏 , 也得到了精英受众的认可 , 实现了“兼而得之” , 但没实现的一点 , 就是不挣钱 。 要想产出品质剧、经典剧 , 起码要让它们回本 , 但现在这类剧集在市场中回本很难 , 所以资方也缺少投资意愿 。

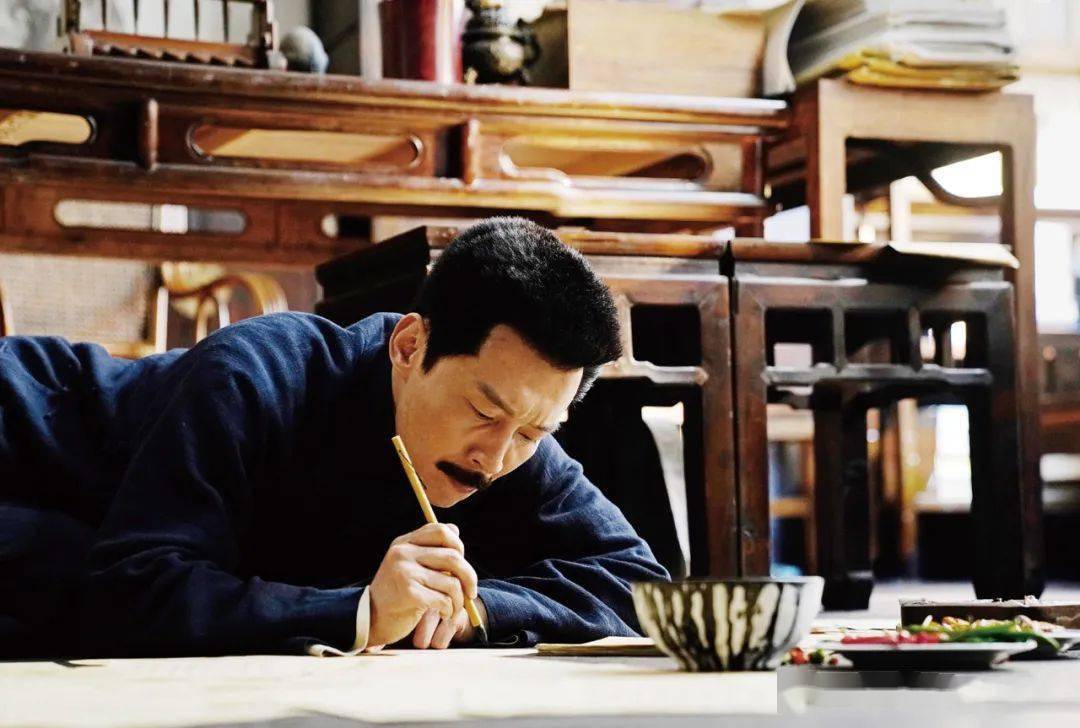

文章图片

曹磊在电视剧《觉醒年代》中扮演鲁迅 。

观众有权利做出各类评价新周刊:在之前的节目中 , 你围绕电视剧《三国》与观众之间产生了一些争论 。 当下有一种很突出的思潮 , 就是“今不如古” , 很多年轻群体成为经典老剧的拥趸 , 怎么看待这一现象?

但媒体应该追求客观

李星文:喜欢94版《三国演义》就罢了 , 为什么要反复踩《三国》?为什么要脱出正常的文艺评论范畴 , 像对待仇人一样评价一部作品?当然两部作品放在一起比较 , 我也认为老版的《三国演义》更优秀 , 但这不代表新版一无是处 。

我认为这种厚古薄今有两个原因:第一个原因是当下这批年轻观众 , 在传统文化复兴的大背景下 , 更加尊崇经典 , 而这种尊崇 , 在一部分人那里甚至有了“排他性” , 不但不允许对老版的缺陷做探讨 , 甚至彻底否定新版 , 从而导致老作品评价过高而新作品评价过低;第二个原因 , 就是任何一代年轻人都需要推翻上一辈人的一些“定论” , 才能证明自身鉴赏能力的成熟 。

推荐阅读

- 星链|石豪:在太空,马斯克和美国当局是如何作恶的

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 区块|面向2030:影响数据存储产业的十大应用(下):新兴应用

- 年轻人|人生缺少的不是运气,而是少了这些高质量订阅号

- 生活|气笑了,这APP的年度报告是在嘲讽我吧

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 苏宁|小门店里的暖心事,三位创业者的雪域坚守

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 生活|数字文旅的精彩生活