文章图片

考研、读博、进高校 , 投入人生近三分之一的时间用来博取科研的入场券 , 却在扣响科研的大门后就快速退出了科研圈子 , 越来越多的“学术临时工”出现 , 令人扼腕 。

2017年康奈尔大学的一项研究发现 , 读博时有80%的学生对学术界的职业发展感兴趣 , 而到毕业前夕 , 对学术界完全失去兴趣的学生达到了三分之一 。

读博苦 , 读博累 , 绝大多数人都是怀抱着崇高的学术理想 , 才得以拿下我国的最高学历 , 却因为种种原因半途退场 。 不仅造成了学术资源上的浪费 , 对个人来说同样损失巨大 , 前期投入的巨大时间、精力成本都成了梦幻泡影 。

▎读博的不顺利 , 让太多博士退出科研

是不是搞科研的料?能不能坚持搞科研?读个博就知道了 。

读博期间 , 可以说是最适合搞科研的一段时间 , 精力充沛 , 没有项目压力 , 但在专注科研之前 , 毕业是他们最需要完成的事 , 发paper是重中之重 。

研究方向没有进展 , 科研仪器出现问题 , 实验数据不够理想 , 这些都是广大科研工作者经常要面对的问题 , 竭尽全力去等一个不可控的结果 , 极大地考验博士人的心理承受能力 , 吞噬着人的激情、期待和信心 。

而随着博士扩招 , 在版面有限的指定学术刊物上发表学术论文 , 难度系数指数上升 。 普通水平的博士生在起步期发一篇论文 , 平均要被退稿3到5次 。 最糟糕的情况下 , 一个博士生有可能收到十几封退稿信 。

没有哪个博士不曾在深夜里辗转反侧 , 怀疑和否定过自己 , 本应是科研附属品的论文成了博士人难言的痛 。

文章图片

而作为科研指路人的导师 , 不仅不能提供更多的帮助 , 甚至有时候导师才是博士生压力的来源 。

不同于传统的师生关系 , 越来越多的研究生管叫导师“老板” , 认为自己只是给“老板”干杂活的免费劳动力 , 用“push”来形容导师对学生的指导 。

一旦与导师在工作量、署名权和利益分配等方面产生矛盾和分歧时 , 在导师掌握着学生能否顺利毕业的“生杀大权”的情况下 , 学生也只能被动接受导师的支配和命令 。

读博期间的不顺利 , 让越来越多的PHD还未跻身科研 , 就中途退场 。

▎青年科研工作者的离场 , 让人痛心

不同于只是半只脚踏进了科研圈子的博士生 , 青年科研人员的离场更让人心痛和惋惜 。

想要搞科研 , 进高校或许是最佳选择 , 但坑少萝卜多 , 尤其985、211高校能提供更大的平台和更丰富的资源 , 竞争更激烈 。

随着我国博士生招生总规模达到10万人 , 留校门槛正在不断提高 , 海归博士和本土博士被区分对待 , 筛选标准甚至能严格到“学历查三代” , 本科不是重点大学即与高校无缘 。

在经过激烈厮杀后 , 侥幸跻身高校的已经是“精英中的精英” , 但同样面临着薪酬微薄、基金评选、科研不自由和绩效考核等压力 , 一座又一座现实的“大山” , 横亘在他们与科研理想之间 。

生活不只有学术理想 , 还有柴米油盐 。

在外人的眼中 , 大学教师是一份令人艳羡的“体面”工作 , 但内里的心酸只有自己知晓 , “高学历”和“高收入”之间并不能挂钩 。 华东师范大学的一项研究指出 , 我国年收入在15万元以下的教师占比高达80% 。

文章图片

而“青椒”们的处境更是艰难 , 一方面 , 他们不太可能通过各式各样的人才帽子获得相对较高的津贴 , 另一方面 , 相对较短的工龄和还没评上的职称使得他们的基本工资甚至难以维持日常开支 。

进一步是穷困潦倒的科研生涯 , 退一步是企业的高薪招聘 , 已近而立之年的“青椒”们 , 肩上扛着养家糊口的重任 , 现实让他们不得不放弃科研梦 。

▎科研自由 , 但科研工作者难自由

一个人所能创造的成绩不仅与其能力和素质有关 , 也与其所处的环境密切相关 。 而当下的科研环境 , 也并不乐观 。

在普通人眼里 , 科研工作即科学家埋首案牍 , 一个人、一支笔、一张纸就能“抵百万师” , 但事实上 , 搞科研是一件相当耗费人力、物力、财力和时间的事 。

目前 , 几乎所有研究经费都以项目的形式申请和下拨 , 现在的科研立项越来越有集中力量办大事的趋势 , 经费申请难度呈指数上升 。

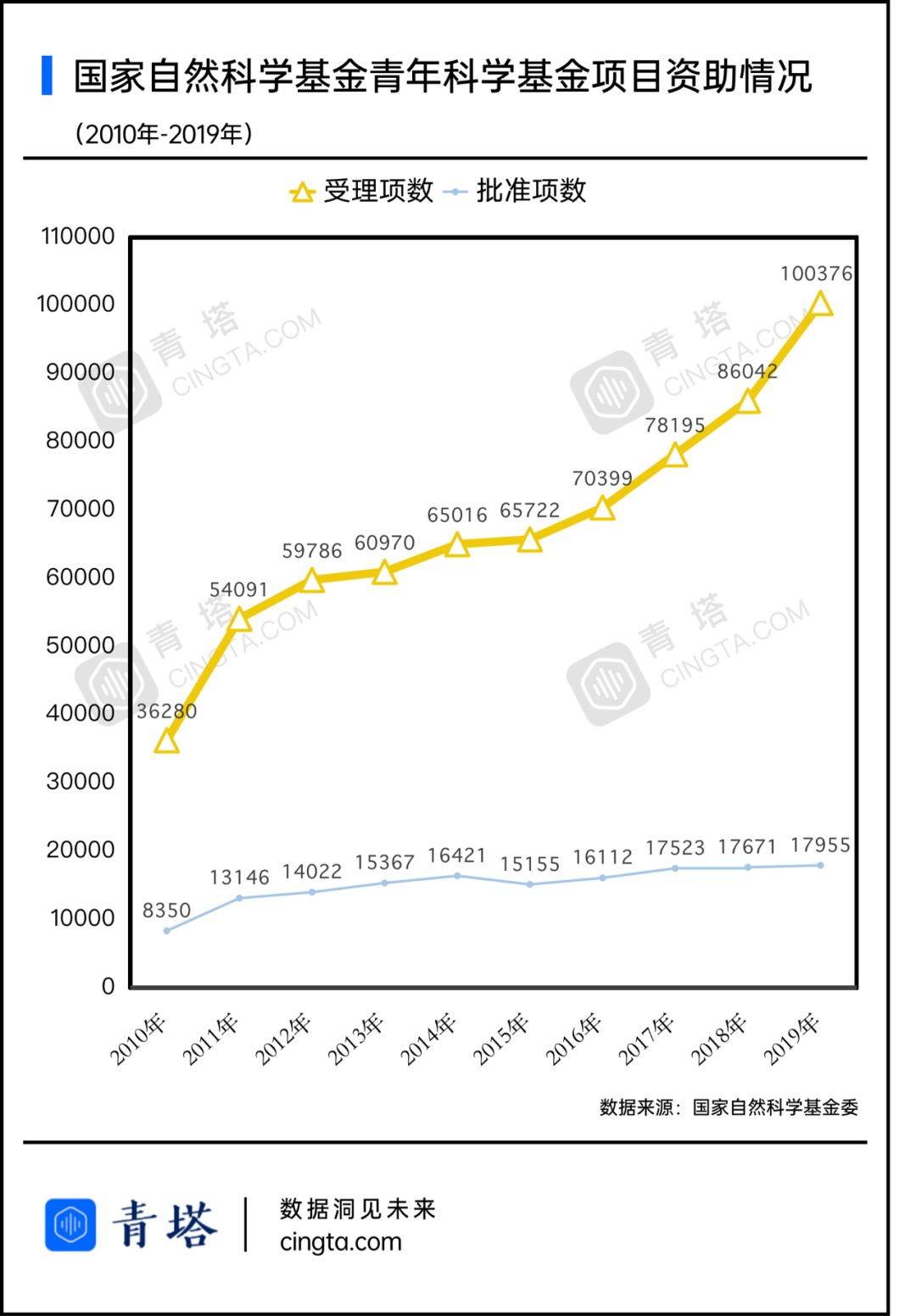

在2019年国家自然科学基金委的青年基金评审中 , 约有8.2万个“本子”落选 , 总体获批率仅为17.90% , 其中数理科学部平均获批率最高 , 达到29.89%;而医学科学部青年基金项目申请的竞争最为激烈 , 5年平均获批率仅有16.75% 。

文章图片

越来越多的科研人员被现在的科研环境逼得“不务正业”:为了多争取科研经费 , 他们疲于各种项目申请 , 同时还要应付各类检查报告 。

科研经费是创新活动的重要保障 , 而国家财政拨款几乎是这些经费的主要来源 , 这也决定了科学家们花的每一笔钱都必须“登记在案” 。

为了申请项目经费 , 需要科研人员花费大量时间埋头做预算、填表格 , 而课题执行过程中的报账同样令人头疼不已 , 无穷的报表和严格的审批让科学家们精疲力尽 。

▎坍塌的科研理想

高校招聘博士就是为了出文章申课题 , 没有文章 , 没有项目 , 很难在高校站稳脚跟 。

国内评价体系要求你快速做出成绩 , 为了“符合”要求 , 一些青年科研工作者放弃深耕 , 选择短、平、快的项目以便快速出成果 。

有青椒在网上分享了自己的经历:为了评职称 , 把一篇好论文拆成了八篇水文 , 甚至放弃了原来冲顶刊一区的想法 , 专挑那些审稿快、通过率高的期刊投 。 当然 , 这些期刊往往是收费就能发的 。

文章图片

作者在文中这样自述:“说实话 , 我更喜欢做一份高质量的工作 , 而不是像现在这样灌一堆水文 。 但为了评职称 , 我又不能不为之 。 ”

板凳难坐十年冷 , 偌大的校园放不下一张安静的书桌 , 容不下纯粹的科研理想 。 现实和理想之间的对立 , 让无数科研人理想梦破 。

【博士|博士、青椒纷纷退出科研,多少人正在沦为“学术临时工”】太多人看不到科研的希望 , 黯然退场 。

在投入人生近三分之一的时光后 , 中途离场 , 受伤的不只是我国的科研事业 , 那些选择离开的人 , 其内心的伤痛不亚于心头剜血 。

搞科研需要一腔热血 , 但不能纯粹靠爱发电 。 如何保障科研工作者的生活和需求 , 帮助他们实现科研理想 , 推动我国的科研事业向前哪怕一小步 , 需要我们沉思 。

推荐阅读

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- Tencent|原生版微信上架统信UOS应用商店:适配X86、ARM、LoongArch架构

- 国家|2022上海国际热处理、工业炉展览会

- IT|8号线、14号线将全线贯通 北京地铁?今年开通线路段创纪录

- 软件和应用|iOS/iPadOS端Telegram更新:引入隐藏文本、翻译等新功能

- Intel|Intel谈DDR5内存价格贵、缺货问题:新技术升级在所难免

- IT|宝马电动转型成果初显:i4、iX供不应求 新能源车销量已破百万

- 银行|银行卡、社保卡可直接刷卡坐公交 上海公交开始试点

- 概念股|孙佳山、张泰旗:警惕元宇宙可能带来的金融泡沫