原创 NR 神经现实

文章图片

本期内容短小精悍 , 大热游戏《赛博朋克2077》 , 如何才能娱乐学习两不误;儿童能够理解以物易物吗;网络欺凌的本质是什么;以及如何科学测谎?

话不多说 , 想知道具体内容就请继续往下看吧!

文章图片

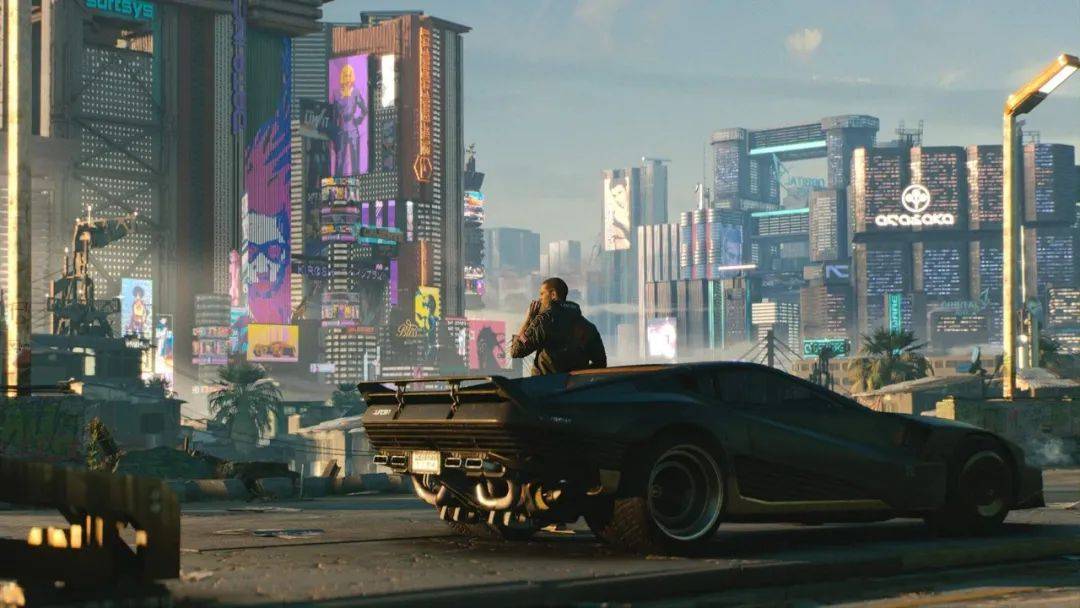

在《赛博朋克》中“寓教于乐”

《赛博朋克2077》 , 接连跳票 , 终于于12月10日 , 全球同步发布 。 超高的人气使其成为Steam平台史上首款同时在线人数突破一百万的游戏 。 各位大中小学生迫不及待想要第一时间体验 , 却少不了身后父母的担忧:游戏该不该玩?该怎么玩才不会影响学习?别急 , 同样是在12月10日 , 一篇发表在《科学报告》上的论文就这些问题给出了自己的答案 。

“年轻的头脑很重要(Young Minds Matter)”是澳大利亚针对1704名11-17岁青少年的全国性横断面调查 , 文章中南昆士兰大学的团队利用该调查的结果 , 通过调整权重构建了一个线性模型 , 用以分析互利网使用情况、玩电子游戏时间与学业表现(澳洲统考NAPLAN分数)关系 。

文章图片

结果显示 , 大约70%的调查对象每天上网超过2小时 , 近30%每天玩电子游戏时间超过2小时 。 工作日每天上网超过4小时的青少年 , 获得更高的读写和计算分数的可能性较小 , 而在周末上网(>2-4小时/天)与学业表现呈正相关 。 与不打游戏的人相比 , 16%的游戏玩家更可能在工作日拿到更高的阅读分数 。 文章还提到了网络和游戏的成瘾性对学业的危害 , 指出学生需要家长监管和自我控制 , 才能克服这种负面效应 。

总体来讲 , 这篇论文告诉我们 , 游戏并不是必然会让人“玩物丧志” , 相反 , 在把握好时间的情况下电子游戏还能发挥“寓教于乐”的作用 。 当大多数人都学会把控好自身与信息世界交互程度的时候 , 我们可以迎来一个“赛博不朋克”的世界 。

参考资料

Islam, M.I., Biswas, R.K. & Khanam, R. Effect of internet use and electronic game-play on academic performance of Australian children. Sci Rep 10, 21727 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-78916-9

我用一块巧克力 , 换你的

三块曲奇饼干 , 可以吗?

每个小孩子的喜好不同 , 小时候 , 你是否会对其他小朋友手里的巧克力眼馋呢?爸爸妈妈可能会告诉你:“那你拿自己的小饼干去问问TA , 看TA愿不愿意给你一块巧克力呀 。 ”有时 , 恰好人家也想吃你的小饼干 , 那双方都很容易能够如愿以偿;而有时则会碰壁 , 你眼馋人家的巧克力 , 可人家对你的小饼干却不感冒 。

其实 , 这就是最简单的交易形式:以物易物 , 用1块小饼干换1块巧克力 , 等数量交换 。 交易的一个核心特征是:参与交易的双方各自拥有一些对方想要的东西 。 这是交易可贵的原因 , 利用个人兴趣让资源在不同个体之间实现更加优化的分配 。 当然 , 生活中还有更加复杂的交易 , 比如用2本笔记本换3个文件夹 , 此时数量不同、单个物品的价值不同 , 交易能否达成呢?

孩子们能否意识到交易对象赋予物品的主观价值会影响交易对象的意愿?能否意识到其他小朋友也有自己的喜好呢?一个极为现实的可能性是:孩子们不能意识到个人偏好会影响对方交易资源的决策 。 他们可能会认为 , 交易对象只会关注数字 , 因此 , 你想换对方的1块巧克力 , 那拿1块饼干就可以了 。 或者 , 他们能够认识到交易资源必须具有相同价值 , 但没有想到可能对大多数人来说两份价值相同的资源 , 交易的一方也可能会非常看重其中的一份 , 且看重程度远超常人 。 比如 , 你有1根草莓味棒棒糖 , 想换对方的1根菠萝味棒棒糖 , 价格是一样的 , 但最后其他小朋友不愿意和你换 , 因为对方对菠萝味棒棒糖的喜爱远胜于草莓味 。

文章图片

然而 , 近期发表于《判断与决策》的一项研究表明 , 孩子是能够理解交易中参与者的主观价值不同这一事实的 。 Echelbarger等人针对314名5~10岁的孩子进行了研究 , 在实验中告诉他们 , 青蛙先生要和主试做一场交易 , 用他的曲奇饼干换他们的巧克力 , 而他们需要判断青蛙先生愿不愿意交换 。 青蛙先生可能非常喜爱巧克力 , 也有可能两者都有明确偏好 。 结果发现 , 假如用相同数量的曲奇饼干交换巧克力 , 无论青蛙先生偏好如何 , 绝大多数孩子们都认为青蛙先生会接受交换 。 假如交换数量不同 , 如果青蛙先生非常喜欢巧克力 , 那即使用更多的曲奇饼干换更少的巧克力 , 大多数孩子也会同意 。

所以 , 当小伙伴问你:“我用1块巧克力换你的3块曲奇饼干 , 可以吗?”如果你真的非常喜欢巧克力 , 那你一定会换的 。 毕竟 , 吃1块爱吃的巧克力比3块一般般的曲奇饼干幸福得多 。

参考资料

Echelbarger, M., Good, K., & Shaw, A. (2020). Will she give you two cookies for one chocolate? Children’s intuitions about trades. Judgment and Decision Making, 15(6), 959–971.

网络欺凌背后的本质

——攻击行为

网络欺凌(cyberbullying)指利用网络的隐匿性 , 对个人或群体进行恶意攻击、侮辱 , 对其造成心理伤害 。 这种恶意的欺凌行为在现代社会却并不陌生 , 无论是微博里明星被恶意评论、造谣 , 还是未成年人网上受到诽谤、威胁 , 网络欺凌的形式越来越多 , 甚至已经成为严重的社会问题 。 那网络欺凌的本质是什么呢?

网络欺凌往往伴随着一种恶意的攻击性 。 攻击的定义本是造成身体或心理痛苦的故意行为 。 攻击不单单指的是对对方身体的伤害 , 也可能是口头上的诋毁诽谤 。 而网络欺凌恰恰是一种关系型的攻击 , 即通过破坏他人的名誉 , 或利用关系来伤害他人 。 其中包括情感回避、散布虚假谣言、恶意诽谤等 。 这对被害者来说 , 后果可能是毁灭性的 。

文章图片

有人认为网络欺凌的攻击行为 , 可能是加害者一种内在的宣泄行为 , 即通过网络欺凌的手段 , 加害者宣泄了内心暴躁愤怒的情绪 , 就如“释放了能量” , 以避免这股愤怒的力量积聚在身体从而引发精神疾病 。 然而现实的研究数据得出了截然相反的结论:人们越是用攻击性行为来发泄自己的愤怒 , 他们便越会感到愤怒 , 变得更有攻击性 。 事实证明 , 身体或口头上的发泄性攻击并不会减少内在的愤怒 , 反而会增加愤怒和敌对 。 也就是说 , 网络欺凌这些攻击性行为并不会让加害者感觉更好 , 反而加深了自身的不安和恶意 , 从而增加攻击行为 。 于是我们可以看到现实生活中 , 网络欺凌不仅仅以群体的形式发生 , 还常常以恶性循环的形式持续发生 。

许多研究人员都致力于探索如何甄别并避免网络欺凌的发生 。 但由于互联网的隐匿性 , 欺凌者往往很难被发现 , 网络欺凌也很难被遏制 。 最近的一项研究开发了算法识别欺凌者 , 研究人员开发了自动分类两种特定类型的攻击性网络行为的算法 , 即网络欺凌和网络攻击 。 这些算法能够以90%的准确率识别出Twitter上的恶意用户 。 但它并不能从本质上防止欺凌行为的发生 , 只是识别出欺凌行为的规模 。

参考资料

1. Chatzakou, D. , Leontiadis, I. , Blackburn, J. , De Cristofaro, E. , Stringhini, G. , & Vakali, A. , et al. (2019). Detecting cyberbullying and cyberaggression in social media. ACM Transactions on the Web (TWEB).

2. E.阿伦森. (2014). 社会性动物: 第9版. 华东师大出版社.

如何科学测谎?

FBI也在使用的测谎技术

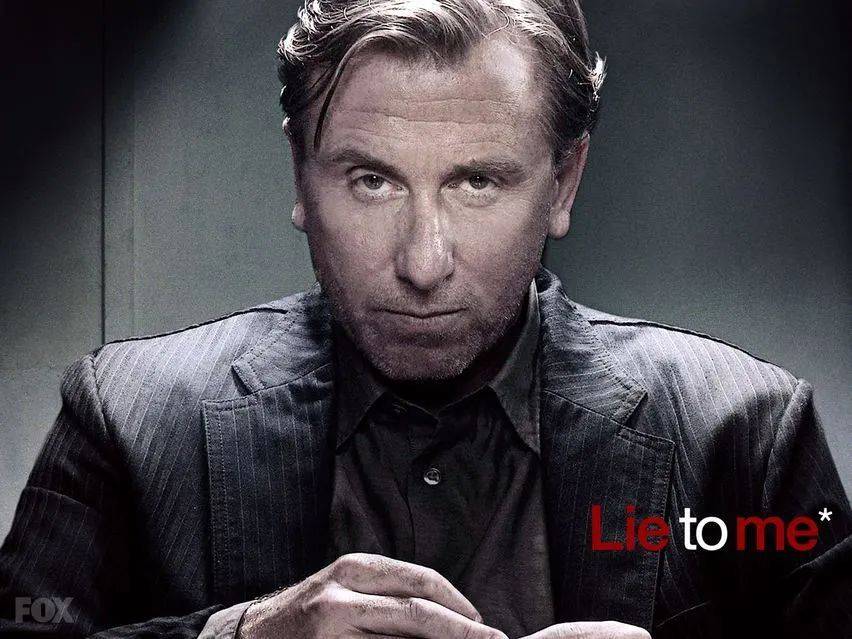

美剧《Lie to Me》中 , 男主Lightman通过微表情测谎 。 其现实中的原型是Paul Ekman的研究 , 但事实上这种测谎方式并不科学 。 也许你想到了测谎仪(lie detector) , 其工作原理是人的情绪发生变化时 , 由植物神经系统作用会引起生理变化 。 但一般测谎器很少被使用 , 因为在面对审问时 , 个体本身就容易紧张 。 所以测谎器所得出的结论一般不作为证据使用 , 还得以当事人自己承认为主 。

Cody Porter开发了一种基于面试技巧和心理操控的识别说谎者的新方法 , 其结果最近发表在《记忆与认知应用研究杂志》上 。 这种技术作为新一代基于认知的测谎方法一部分 , 正在被深入地研究和开发 。 这些方法所用假设的前提是 , 说真话者在访谈中所采用的心理和策略过程与说谎者有显著的差异 。 通过使用特定的技术 , 这些差异可以被放大并被检测出来 。

其中一种技术就是不对称信息管理(Asymmetric Information Management, AIM)技术 。 其目的是通过让被测者提供更为详细的信息 , 向调查人员证明其清白或有罪 。 重要的是 , 更长的、更详细的陈述通常比简短的陈述包含更多的欺骗线索 。 这种技术的本质让被测者知道 , 如果他们能对所要陈述的事件提供更详细的信息 , 那么分析员就能更好地辨别他们说的是真话还是谎话 。 对于说真话的人来说 , 这是个好消息;但对于说谎者来说 , 这可不是什么好消息 。

文章图片

事实上 , 研究表明 , 说真话的人为了试图证明自己的清白 , 通常会提供更详细的信息来回应这些指示 。 相比之下 , 说谎者希望隐藏他们的罪行 。 这意味着他们更有可能战略性地保留信息以回应AIM的指示 。 说谎者的假设是 , 提供更多的信息会让分析员更容易发现他们的谎言 , 因此 , 他们提供的信息更少 。 这种来自说真话者和说谎者的不对称性——AIM技术的名字就是由此而来的——表明了两个结论 。 在使用AIM指令时 , 如果调查员面对一个提供大量详细信息的潜在嫌疑人 , 他们很可能会说真话 。 相反 , 如果潜在嫌疑人在撒谎 , 那么调查人员通常会得到简短的陈述 。

无论如何 , AIM技术是一种道德的、非指责的、信息收集的测谎方法 。 目标指令简单易懂 , 易于实现 , 看起来很有希望 。 除了警方审讯以外 , 这种技术也可以应用于其他场景 , 如保险索赔情况下 。

参考资料

1. 林崇德.心理学大辞典:上海教育出版社 , 2003年

2. https://neurosciencenews.com/aim-lie-detection-17371/

3. https://www.psychologistworld.com/memory/mnemonics

作者:Chen、Dora、Robin、Xhaiden、平原

【游戏|《赛博朋克2077》,寓教于乐还是玩物丧志?】阅读原文

推荐阅读

- 原神|《原神》「飞彩镌流年」2.4 版本预下载已开启

- 截图|靠抄袭对标苹果?心动黄一孟指责小米新版游戏中心抄袭TapTap

- ASUS|华硕预热ROG Flow Z13:称其是“全球最强悍的游戏平板”

- 平板|消息称 ROG Flow Z13 游戏平板搭载锐龙 6000 处理器

- Lenovo|联想将推出135W Type-C充电器:游戏本告别“砖头”

- 核心|中科大陈秀雄团队成功证明凯勒几何两大核心猜想,研究登上《美国数学会杂志》

- Samsung|三星注册Odyssey Flex/Ark商标 或用于新款游戏显示器

- 中国|411 家游戏企业签署防沉迷公约,95% 游戏添加适龄提示

- 龙珠|realme GT2 Pro 预热,联名《龙珠》定制新品

- 短片|马蜂窝推全球首份《星际太空旅行指南》,发布年度短片