太阳:既不平凡也不简单

对于人类来说 , 太阳无疑是宇宙中最重要的天体 。 没有太阳 , 地球上就不可能有姿态万千的生命现象 。 太阳给人们以光明和温暖 , 为地球生命提供了各种形式的能源 。 在宇宙的舞台上 , 太阳是一颗个头中等、亮度一般、且在银河系的千亿恒星中不算突出但却又不平凡的恒星 , 银河系中有许许多多类太阳恒星 。

正是因为太阳的普适性与重要性 , 让天文学家千百年来对太阳及太阳附近的研究情有独钟 , 科学家通过太阳的方方面面来探索恒星的各种理论 。

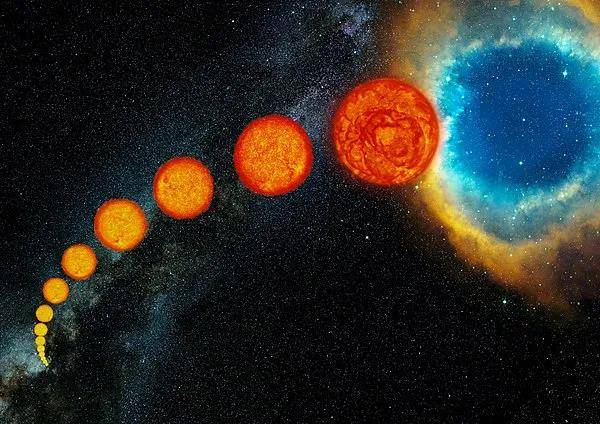

太阳作为太阳系内唯一的恒星 , 直径相当于地球的109倍 , 质量大约是地球的333,000倍(2×1030千克) , 其结构从内到外大致是核反应区、辐射区、对流区、光球层、色球层、日冕层 。 目前太阳正值壮年 , 下图表示的是太阳一生的演化轨迹 。

文章图片

图1:太阳(类太阳)一生演化示意图(图源:维基百科)

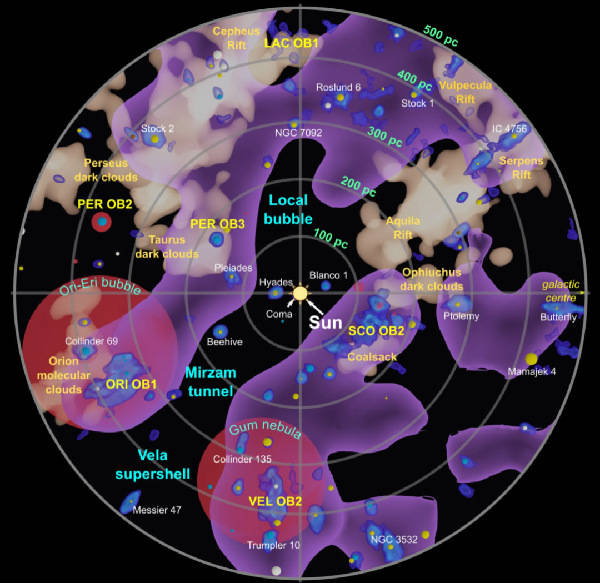

此外 , 太阳作为银河系盘上的一颗G型主序恒星 , 距离银河系中心大致2.7万光年 。 太阳附近的结构丰富多彩 , 让一代代科学家心弛神往 , 下图展示的就是太阳附近美不胜收的星云与各种各样的天体 , 从图中我们可以看到 , 区区0.16万光年范围内的结构分布令人叹为观止 。

文章图片

图2:太阳附近1600光年范围内丰富多彩的结构(图源:维基百科)

太阳附近的“屋脊”

随着天文仪器的发展和科学的进步 , 天文学家对于太阳邻近区域的研究视野逐步拓宽 , “远一点再远一点 , 多一些再多一些”是天文学家探索太阳附近一直以来的追求 。

在距离太阳大致1万光年的区域 , 我们会发现更多显著而有趣的结构特征 , 它们对于人类理解太阳邻域乃至整个银河的历史都有着不可替代的作用 。

2018年 , 欧洲空间局天体测量卫星盖亚正式发布数据后 , 西班牙巴塞罗那大学的女天文学家安东娅·特丽萨揭示出了太阳附近一些恒星的速度和密度在空间分布中呈现出“蜗牛壳”形状的特征和类似“屋脊”形状的结构 , 这些结构再次告诉我们银河系不是完全处于平衡状态的 , 而是不安分的 。

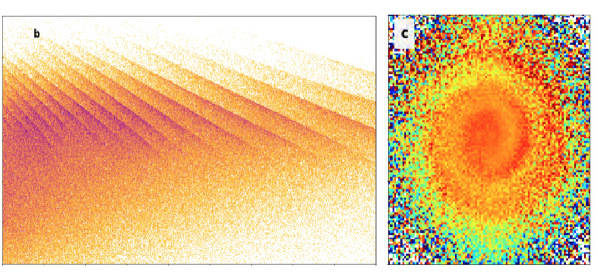

文章图片

图3: 左图为斜线状的银河“屋脊”特征 , 右图为螺旋状的银河“蜗牛”结构(图源:Antoja et al. (2018))

目前国际天文学家对于“蜗牛状”结构的讨论相对较多 , 但对于“屋脊”的研究相对较少 。 什么是“屋脊”结构呢?恒星的速度或密度在空间中的分布清晰地呈现出很多斜线结构 。 如同我们人类所住的房屋脊梁一般 , 因此被称为“屋脊”结构(如图3、图5) 。

近几年 , 在太阳附近我们发现了这种“屋脊结构” , 这就如同我们一直在太阳系城区的郊外勘探 , 发现那里的恒星一点也不安分一点也不孤寂 , 还抓拍到了恒星们生动活泼的一面 , 时而围成“蜗牛壳状”的队形载歌载舞 , 时而搭起“屋脊”一样的轮廓翩翩起舞……

这些新颖而独特的舞姿结构对于进一步正确地认识太阳附近乃至整个银河系的特点和演化历程是非常重要的新线索 。

除了欣赏这些恒星们美轮美奂的舞姿队形 , 天文学家更想了解到底是“谁”编排了这样的新舞蹈?“屋脊”结构作为一种新兴编排队形 , 天文学家为找到其背后的“指挥家”兵分多路 , 全力以赴 。 在探索浩瀚星空的道路上我们的科学家都成了“福尔摩斯” 。

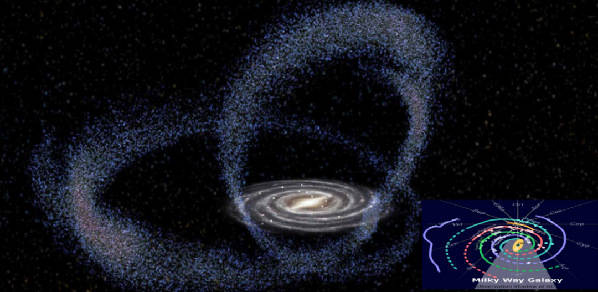

2019年 , 澳大利亚天文学家乔斯·霍索恩的团队从理论上对“屋脊”起源进行了新的诠释 。 一方面 , 他们的理论认为如果是银河系的旋臂混合作用“编排”了“屋脊”结构 , 这种情况下我们会探测到不同类型的“屋脊”信号 。 另一方面 , 他们认为如果引起“屋脊”结构的因素和引起太阳垂直方向的恒星非对称特征的因素是统一的 , 那么银河系的人马座星流则是必不可少的“贡献者” 。

但是这些丰富的理论依然缺乏多维度数据的精细检测与生动刻画 , 大样本恒星的多维度精确物理参数才能显著地帮助我们对于这类科学问题进行实质性的探究进而推动认知 。

文章图片

图4:旋涡状的银河系及围绕它的人马座星流 , 右下角为银河系旋臂示意图(图源:维基百科)

LAMOST眼中的“屋脊”

“你正好需要 , 而我刚好拥有” , 这大概是世间最美的情话 。

由国家天文台运行的国家重大科技基础设施LAMOST望远镜可以提供迄今为止数量最多的恒星光谱数据和较为精确的速度信息、化学信息、年龄信息等等 。 如此丰富的资源为天文学家在多维度下细致刻画太阳附近的“屋脊”信号提供了非常难得的机遇 , 也为检验“屋脊”相关的天体物理学理论预言带来了契机 。

近期 , 由LAMOST特聘青年研究员王海峰主导的国际研究团队 , 利用LAMOST海量数据中不同类型的恒星 , 第一次在相空间中发现了两种类型的“屋脊”结构且伴随着三维不对称的速度信息 , 这份观测证据明显暗示着目前所看到的“屋脊”信号很可能来源于不同的天体物理学过程 。

文章图片

图5:左图是天文学家眼中太阳附近的“屋脊”图像 , 右图是我们生活中的屋脊图案(图源:Wang et al. (2020))

与此同时 , 该团队按照恒星的位置 , 将LAMOST数据分成两组 , 一组是太阳南边的恒星 , 一组是太阳北侧的恒星 , 经研究发现南北两边的“屋脊”分布呈现对称特征 。

众所周知 , 恒星的化学DNA鉴定是对恒星和星系进行考古的有效手段 , 他们通过分析这些恒星的化学DNA成分 , 在大量恒星的金属丰度和化学丰度分布上也探测到了“屋脊”信号 。

最后 , 为了追溯该结构的历史演化脉络 , 在人类可探测到的范围内 , 他们还揭示出该结构的“存活时间”很可能是横跨了整个宇宙时间的 , 也就是说“屋脊”结构可能从很年轻就开始受到了扰动影响 , 从此它就一直不安分地生存在宇宙空间中 , 等待人类将其发现 。

尽管该国际团队正在进行更多的深入剖析 , 但是基于目前他们探测到的两种类型的“屋脊”结构以及丰富的化学运动学信息 , 他们认为编排“屋脊”结构的“幕后操作者”最有可能是银河系中的旋臂和人马座星流等扰动对象 , 它们的共同参与才绘制出了如今望远镜拍摄到的丰富多彩又此起彼伏的银盘图像 。

巧合的是 , 这一发现与此前王海峰等人提出的银盘起源探索计划(MWDPSG)的主要观点不谋而合 , 并且促进了我们对于未来更多的相关天体物理问题与理论的认识 。

文章图片

图6:LAMOST望远镜和欧洲空间局的Gaia卫星(图源:LAMOST运行和发展中心)

珠联璧合

LAMOST已经发布了8年巡天的千万光谱数据集 , 为天文学家提供了较为准确的恒星化学丰度、年龄以及较远处的恒星视向速度、距离等丰富信息 。 而欧空局盖亚卫星(Gaia)的第三批数据也已经来临 , Gaia可以为天文学家提供史无前例的高精度切向速度等参数信息 。

【恒星|宇宙开发商在太阳城区外“建房”】LAMOST与Gaia的强强联手 , 将使得天文学家迎来重塑银河系历史真相的黄金时期 , 期待更多天文学家把握机遇 , 描绘出银河系最真实壮观的画卷 。

作者简介:王海峰 , 现为云南大学博士后和中国科学院LAMOST特聘青年研究员 。 研究领域为银河系化学动力学起源、时域恒星演化、天文大数据等等 。 李双:中国科学院国家天文台工程师 , LAMOST运行和发展中心宣传主管 。

推荐阅读

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 视点·观察|科技巨头纷纷发力元宇宙:这是否是所有人的未来?

- 虚拟|比尔·盖茨关于2022年的五项预言之二:元宇宙成有用的工具

- 视点·观察|科技行业都在谈论“元宇宙”,可是它还不存在

- 虚拟|美新婚夫妇在“元宇宙”办虚拟婚礼

- 概念股|孙佳山、张泰旗:警惕元宇宙可能带来的金融泡沫

- Baidu|百度抢跑元宇宙 却默认“输给”字节?

- 器件|6G、量子计算、元宇宙…上海市“十四五”聚焦这些前沿领域

- 前瞻|6G、量子计算、元宇宙……上海市“十四五”聚焦这些前沿新兴领域