时常会在美术馆中“路过”的影像作品被投射在电影院大屏幕上会有怎样的效果?近日 , 青年实验影像计划“未来未来”在上海外滩博悦汇影城举办线下放映会 , 10位影像艺术家以各自的影像语言 , 在流动的时间和图像中展现他们对于未来的思考与批判 。

不同于美术馆或是线上的影像作品展示 , 电影院或许会放大作品的瑕疵 , 也会让人们更多地聚焦于作品 , 而项目策展人杨福东在接受澎湃新闻专访时表示 , 无论这种经验是好是坏 , “那一瞬间艺术家都拿到了第一手的资料” 。

如同一场寻常的电影一样 , 四周暗下来 , 所有人的目光聚焦在银幕上 , 你会看到电影片头标识出的“导演”和“出品方” 。 但是接下来 , 一段快速切换的晦涩画面让人怀疑是谁走错了片场 。 马海蛟的《时针》出现在整场放映会的片头 , 以不同的形式隐喻对时间的思考 , 同时将观众带入了一个既不同于美术馆、也不同于一般电影院的空间 。 “未来是一种等待时间上的重复” , 艺术家这样陈述道 , 而整个放映会的主题“未来未来”也由此引出 。

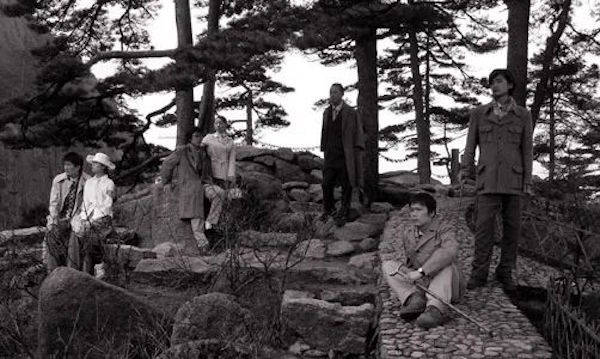

文章图片

青年实验影像计划“未来未来”活动现场

文章图片

青年实验影像计划“未来未来”活动现场

“过去、现在和未来总是以某种方式连接在一起 , 对未来的想象、预判和质疑也是对过去的回溯和对当下的审视……未来究竟是一个怎样的存在?它是我们的未竟之事吗?对未来的讨论将趋向何方?”杨福东写道 , 围绕着这些疑问 , 10位艺术家以各自的方式给出了答案 。

在放映的这些作品中 , 一些影片更接近完整的电影 。 胡伟的作品游走于回溯和想象 , 文字、档案、移动影像、电影素材和声音被穿插在真实与虚构的叙述结构中 , 透过伊朗而揭开战争、欲望与物质之间的纠缠 。 沈蕊兰的《滞星》将祖母的记忆变成影像 , 模糊的画面与娓娓道来的叙述、音乐相结合 , 可以被当作一部讲述个人故事的文艺影片 。 而另一些作品比起符合观众的观影习惯 , 更像是一场自我的表达:林科的《卫星》把像素点“狡黠”地变成星星 , 在大约两个半小时的放映会上 , 它“稍纵即逝” , 却以其独特性而留下痕迹;李明和唐潮的作品则充分地表达着作者的意识与想法 , “挑衅”着观众的耐心 。

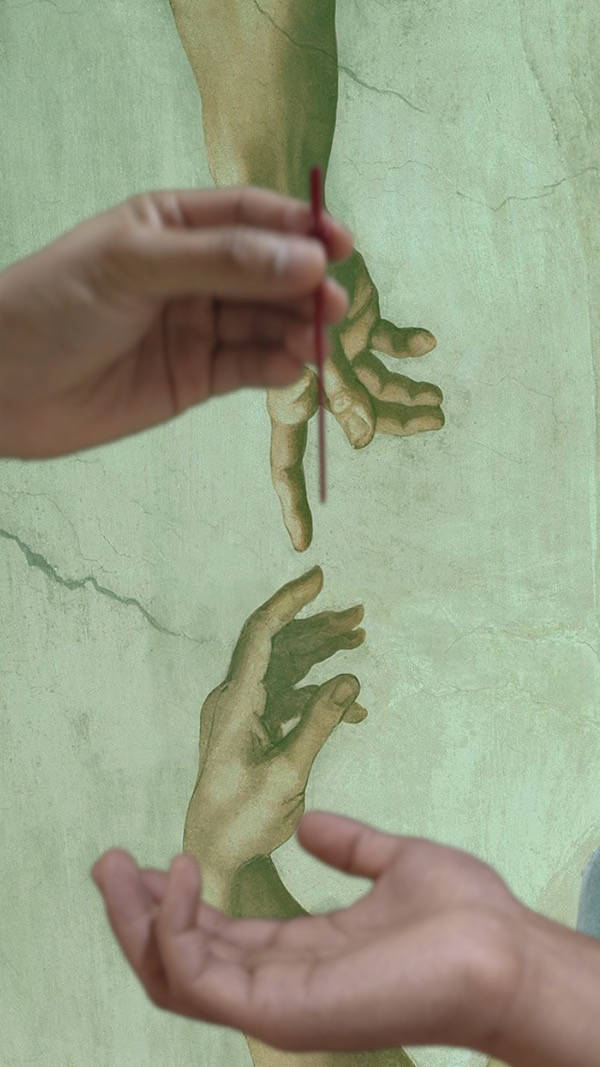

文章图片

胡伟新作 , 《未完成的电影》

文章图片

沈蕊兰 , 《滞星》

在杨福东看来 , “未来未来”的尝试可能会暴露很多瑕疵和问题 , 但是他期待的更多是年轻艺术家思想火花的呈现 , 而另一方面 , 大银幕为影像作品提供了一个标准 , 即使在线上 , 也可以以此作为参照 , 完成对空间的想象和对声音的理解 。

青年实验影像计划“未来未来”由实验影像中?(Centre for Experimental Film , 简称CEF)发起主办 , CEF致力于影像展映与研究 , 将在线影像平台与线下电影院相连接 , 试图建立影像研究的多元生态 。 杨福东指出 , 影像艺术家的思维模式往往异于常规电影叙事 , “而在常规的影院里放映 , 就会发生碰撞 , 这种碰撞可能你会不喜欢 , 或者会觉得不适 , 我觉得这样的碰撞也许会给大家提供更多的交流的经验 , 或者说是尝试讨论的空间 。 ”

对话|杨福东

文章图片

杨福东

澎湃新闻:请介绍一下这次青年实验影像计划的主题 , 为什么会以重复的“未来未来”作为主题?

杨福东:双重的“未来”是对未来的向往和期待 , 同时也是怀疑或者质疑 , 有“未来没有来”的意思 。 你怎么去看待所谓艺术创作的方向 , 以及其他方方面面的引申 , 是这个主题想要探讨的内容 。

澎湃新闻:你的很多作品是以传统绘画作为一个源头 , 这次的影像展是指向未来 , 但是里面也有很多对于过去的隐射 , 你怎么看未来和过去的连接?

杨福东:在某种意义上 , 它们都是此时此刻 , 很多时候取决于你的参照物在哪里 。 历史、过去、现在、未来 , 在某种状态下都是此时此刻的想象 。 你如何去看待此时此刻你想要做什么 , 我觉得这很重要 。 所有的期待是要从“现在”开始发生 。

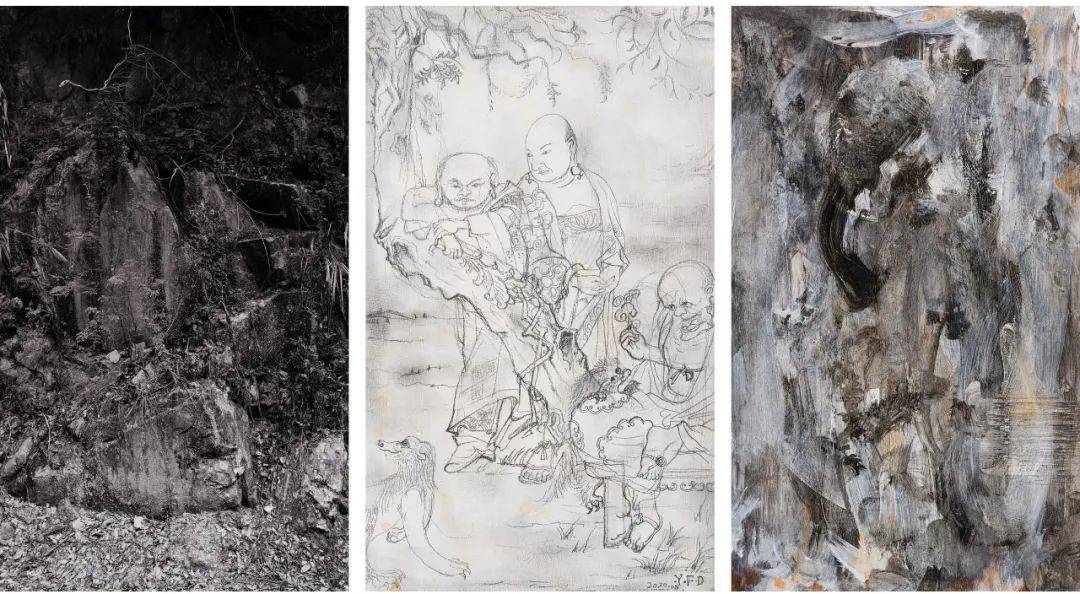

文章图片

杨福东《竹林七贤 之一》 , 单屏电影 , 35毫米黑白电影胶片转DVD , 29'32'' , 2003年

澎湃新闻:在策展方面 , 这次为什么采用五位艺术家各自邀请一位艺术家的形式?十部作品的先后顺序是怎样安排的?

杨福东:我选择了五位相对我比较熟悉的艺术家 , 然后我希望这种氛围更宽容和多元 , 我觉得他们会有自己喜欢或者认可的艺术家 , 一起共同参与到这个项目里 , 这可能是一种双层的憧憬 , 很多东西反映的是年轻人他们对于未来的眼光 , 会有不同的质感 。

在顺序上 , 不同的艺术家作品有长有短 , 我们考虑了作为整体的整个片子的播放节奏 。 线上和线下的某些质感是不一样的 , 线下你要考虑在场的呼吸感 , 考虑放片子的节奏 , 也要考虑这样一个放映空间对于片子的质的要求 。 我觉得这对于艺术家们来说是一个很好的体验 , 无论是好是坏 , 那一瞬间他们是拿到了第一手的资料 。

文章图片

杨圆圆 , 《给未来的回忆》

澎湃新闻:此次展览在电影院里进行 , 不同于美术馆里的影像作品 , 可以自由地选择停留时间 , 它需要观众从始至终地持续观看 , 或者说必须等待前一部结束才能看到下一部 , 同时性变成了一种先后顺序 , 你对于这种呈现形式是怎么看的?

杨福东:在美术馆里对于观看的宽容度和自由度更高 。 我觉得观众就像第二个导演 , 有的影片可能有40分钟 , 然后他看了5分钟就走了 , 他和作品的互动就是那五分钟的缘分 , 然后他带走了对作品的理解、想象或者说“解码器” , 之后他会在这五分钟内重新剪辑出一个他的感觉 。 很多人都是瞄一眼就走了 , 作品在他眼里可能就是一个走马观花的建筑物 , 美术馆是提供了各种契机或者可能性 。

在电影院里 , 反而像是封闭的纵深的一条路 , 你必须陪着它走下去 。 很多的叙事电影会在封闭的空间里营造这样一条路径 , 各种情绪被调动起来 , 变成了这条路径上的花花草草 。 这种叙事是非常明确的 。 但是对于很多艺术家来说 , 他们的思维模式可能不是常规叙事的表现方式 , 而在常规的影院里放映 , 就会发生碰撞 , 这种碰撞可能你会不喜欢 , 或者会觉得不适 , 我觉得这样的碰撞也许会给大家提供更多的交流的经验 , 或者说是尝试讨论的空间 。

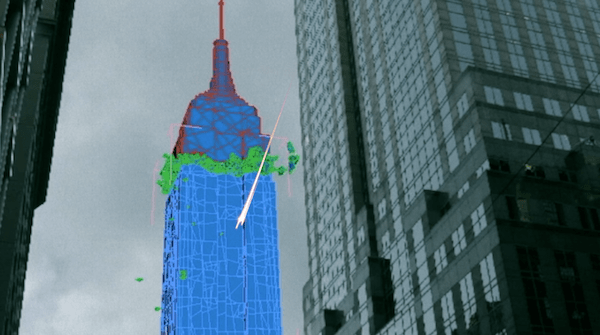

文章图片

唐潮 , 《日落指尖》

澎湃新闻:现在美术馆里有很多影像作品可能越来越往装置的方向发展 , 比如和周围的环境结合 , 或是运用VR、AR等各种技术 , 但是在电影院里 , 似乎是回到了一个二维的感觉 。 你怎么看这一点?

杨福东:我觉得分成两种 。 一种是在艺术空间里呈现的艺术影像 , 更多地是艺术家思想上对于美的理解 , 有很多实验精神 。 随着时代改变 , 新科技介入 , 很多艺术家可能有不同的思考和尝试 。 所以我觉得像VR也好 , 所有这些暂时被称为“不确定”的艺术表现形式 , 在艺术空间里应该更多地尝试和开放地去看待 , 因为它们会是未来做艺术的一个重要路径 , 现在的年轻一代艺术家熟悉这些技术媒介 , 知道怎么去发展成未来艺术的模样 。

另一方面 , 现在影院里的电影 , 大家还是把它当做一个标准的、传统的、待消费的情感产品 , 很多长篇电影是用这种方式做 , 但这不代表未来 。 影院也不会一直是二维的 , 也许以后会更加多元 。 比如现在国外的很多电影节也在尝试跟艺术的互动 , 在关注VR、人工智能等 。 大家都是在找一个合适的表达方法 , 或者展示空间 。

【作品|对话 | 杨福东谈影院影像展:未来究竟是怎样的存在】

文章图片

马海蛟 , 《时针》

澎湃新闻:回到这次项目的初衷 , 为什么要在电影院里做这样一个展览?和美术馆相比 , 你在策展上有什么不一样的考虑?

杨福东:首先是因为“未来未来”线上展明年1月才开始 , 这次更多的是一个线上制作的线下发布 , 同时把影院当成了一个替代空间 , 多了一层放映的质感 。

影像艺术在某种意义上有点像电影圈所谓的“作者电影” , 艺术家往往是把影像当成创作媒介和表现语言 , 来表达他个人的思想观念 , 很多东西不具备常规电影里的那种标准形式 , 在某些地方就会显得另类 。

“未来未来”这样的尝试可能会带来很多问题 , 但不管怎样 , 年轻的作者都会获得不同的经验 。 在策展的时候 , 我期待的更多是年轻艺术家思想观念的呈现 , 哪怕作品不是很完整 , 但是希望可以有火花冒出来 , 甚至是尖锐的 , 或是某种新艺术的味道 。

大银幕需要的是完整的成品 , 它会暴露很多瑕疵 。 但是在这样的技术指标之下 , 以后你往线上走 , 同样会在乎质感 , 比如在网络里对空间的想象、对声音的理解 。 有这样一个标准的影院的感觉 , 或许可以在技术指标上帮大家把这种意识提上来 。

澎湃新闻:你自己涉猎绘画、影像等不同的媒介 , 如何决定用怎样的媒介去讲述一个故事?

杨福东:年轻的时候 , 我喜欢画画 , 然后考上美院 , 后来在这个过程中接触当代艺术:装置、行为表演、录像 , 我觉得影像这方面的创作有吸引力 , 就会用影像来创作很多东西 。 现在我觉得不要被某种特定的媒介限制住 , 而是你觉得有的东西适合用绘画 , 就用绘画做 , 有的像最近在香格纳的展览“无限山峰” , 就是绘画、摄影等结合在一起的多元影像 。

我觉得更多时候首先是有艺术家自己的创作理念 , 然后围绕着这个去营造 , 去选择媒介 。

文章图片

杨福东《无限的山峰—是风 之二》 , 木板、素描、丙烯、摄影 , 2020年

澎湃新闻:这种对媒介的利用会有一点像拼贴的过程吗?

杨福东:没有 。 我觉得随着时代媒介的发展 , 很多艺术家的拼贴和早年的那种拼贴艺术是换汤不换药的 , 只是从报纸、图片的拼贴变成了线上的 , 或者三维图像、视频的拼贴 。 这种气势都是平面的拼贴 , 而现在更需要的是建筑式的拼贴 , 你要把你的思想立体地搭建起来 , 而不是表面和散落的 。 这种立体的拼贴是一个心理的状态 , 思维的状态 , 也是此时此刻的状态 。 我觉得有点像拼贴的过程 , 把综合的一些各种各样的就想到要去用它才去用它 , 是这种感觉 。

我们有时候聊天也会说 , 现在很多艺术家随着时代媒介的发展 , 比如新科技数字 , 在很多方面与早年的拼贴中的在某些质感上是换汤不换药的 。

澎湃新闻:技术在影像艺术里扮演着怎样的角色?你觉得中国的影像艺术发展三十年以来 , 技术带来了更多的自由和想象力吗?

杨福东:以前我们用胶片拍摄的时候 , 因为开销很大 , 所以会珍惜每拍一条的机会 。 但是现在不会 , 因为它的方便 , 这种轻易的获得反而造成了一种浪费 。 这是双重的消耗 , 你拍的时候有很多消耗 , 后期制作的时候 , 面对大量的素材 , 你在“海选”的时候很可能丧失你的精准度 。

文章图片

朱昶全 , 《我伪装起来了 , 就在你面前》

文章图片

陈轴 , 《伤心蛋糕》

对于现在年轻的艺术家 , 我认为重要的是独立思考 。 没有事先就规定好谁是引领者 , 而是取决于这些拥有独立思考的这些年轻艺术家 , 他坚持做他的事情 , 然后慢慢地越来越多的人会感受到他的力量 。

澎湃新闻:最近有些怎样的新作?

杨福东:今年的作品主要是展览“无限山峰”上展出的这些 , 接下来到明年春节这一段会缓一缓 。 艺术家的工作也不可能天天做 , 有点像是古代的信使 , 你准备好背包 , 然后骑马奔赴驿站 。 沿途的风景和感受可能都是创作上的一些快乐 。 你到了下一站 , 小包一摘 , 喝点水歇一会儿 , 然后再准备启程 。

(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- Baidu|李彦宏对话欧阳自远:AI能力应用于中国航天 期待无人车开上月球

- 睡眠|昌骏科技|智能别墅:艺术与科技对话,别墅也可以这样的有气质

- 影像|高端旗舰彼此不服?vivo X70 Pro+实力对话华为P50 Pro

- 人物|89岁教授起诉知网胜诉后作品遭下架 考虑将恢复文章作为维权的诉求之一

- 文化|青少年文化科技作品展走进故宫

- 传统|青少年文化科技作品展首次走入故宫博物院

- 文化|青少年文化科技作品展走入故宫博物院

- 人工智能|核桃学员对话诺贝尔奖得主,生动展现中国青少年科学素养

- 模型|57项参赛作品获奖 贵州省第三届建筑信息模型大赛颁奖大会举行

- 人物|对话苹果联合创始人沃兹尼亚克:创新是世界新奇有趣的核心