文章图片

▲FAST望远镜探测到快速射电暴(摄影:黄琳、杨清亮 , 王铂钧、张春风、姜金辰 。 后期:崔起生)北京大学教授、中科院国家天文台研究员李柯伽提供

文章图片

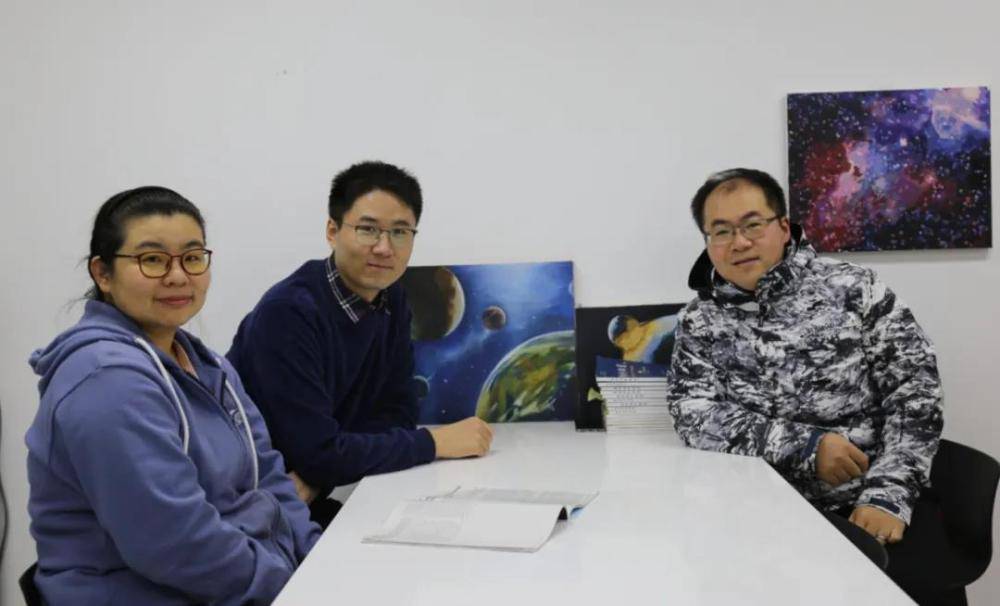

▲“追光”青年代表 。 从左往右分别是:37岁的林琳是北京师范大学天文系讲师、25岁的北京大学天文系博士生张春风、35岁的中科院国家天文台助理研究员王培 。

文章图片

▲林琳 。 受访者提供

文章图片

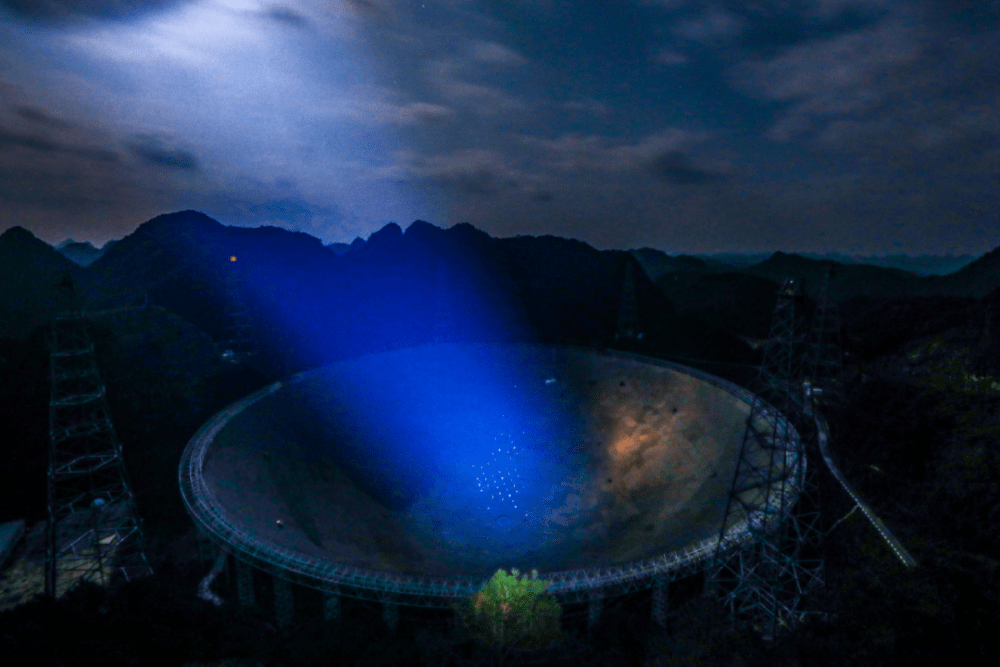

▲夜色中的“中国天眼”全景 。 新华社采访人员欧东衢摄

文章图片

▲FAST望远镜深度观测(摄影:黄琳、杨清亮 , 王铂钧、张春风、姜金辰 。 后期:崔起生)北京大学教授、中科院国家天文台研究员李柯伽提供

文章图片

▲北大天文系博士张春风 。 本报采访人员张典标摄

文章图片

▲中科院国家天文台助理研究员王培

新华社北京12月26日电(采访人员张典标、完颜文豪)12月25日,《新华每日电讯》刊载题为《痴迷“无用之用”的“追光青年”》的报道 。

在黑暗中追寻千分之一秒间的“闪烁” , 这是林琳和伙伴的工作日常 。 即便疫情期间也是如此 。

这种“闪烁”神出鬼没 , 稍纵即逝 , 肉眼还瞧不着 。 “就像漆黑的森林里突然出现一道闪光 , 你不知是狼 , 是猫头鹰 , 还是陌生人挥动的手电筒 。 ”林琳说 , “虽然免不了让人害怕 , 却又紧紧勾着他们的好奇心 。 ”

37岁的林琳是北京师范大学天文系讲师 。 今年 , 她和25岁的北京大学天文系博士生张春风、35岁的中科院国家天文台助理研究员王培等联合研究团队利用中国天眼FAST开展的一项“追光”研究 , 同时入选《自然》杂志和《科学》杂志年度十大科学发现 。

他们追的“闪烁”是快速射电暴 。 它在几毫秒内释放的能量相当于5亿个太阳的能量 。 这是已知宇宙中无线电波段最强的暴发现象 。

自2007年第一次被“看见”以来 , 快速射电暴迅速成为天文学界“网红” 。 它从哪来 , 谁也说不清 , 还有人说是外星人发的信号 。 全世界的许多天文学家对此知之甚少 , 为它着迷 。

如今 , 林琳和伙伴走在了研究领域最前列 。 快速射电暴很狡猾 , 能不能“追”得上相当程度上还是“靠天吃饭” 。

不过 , 有意思的是 , 他们的研究入选 , 是因为没有“追”着 。

()“靠单干出成绩的时代过去了”

回想起“追光”的那几天 , 作为论文第一作者的林琳 , 还记得萦绕在脑中的那种不真实感 , “可能就像打了一剂兴奋剂” 。

那一阵 , 她常拍自己的脸 , 担心是不是什么时候啪一下自己醒了 , 就没这回事了 。

那是4月28日早上5点多 , 林琳被自己两岁的儿子吵醒 , 迷迷糊糊中看到手机上一条快报消息:3个小时前 , 银河系内的一颗磁星开始活动 。

正是林琳一直“盯”着的那颗!她立马一个激灵抖擞起来 。

【宇宙|探索宇宙,青年科学家“追光”的浪漫你永远不懂】磁星的磁场强度是地球的千万亿倍 , 足以把原子挤成铅笔状 , 是已知密度仅次于黑洞的特殊天体 。 按照现有的理论推测 , 快速射电暴可能来自于磁星活动 , 而磁星活动伴随着X射线及伽马射线的高能量电磁辐射暴发 。

就像条件反射一样 , 林琳联系了远在美国的天眼FAST重大优先项目协调人张冰 , 提出“插队” , 申请紧急用天眼“监视”那颗星 。

“天眼观测项目排得很紧凑 , 插队就是从别人那里抠时间 。 ”急插队理由得够硬 。

当时 , 她告诉张冰 , 这是一次大暴发 , 出成果的可能性非常大 , 越早观测越好 。

3个小时后 , 天眼盯着那颗磁星看了一个小时 。 同一时间内 , 美国的费米卫星也观测到了来自这颗磁星的29个伽马射线暴 。 按理论模型 , 这意味着有29个快速射电暴 。

拿到天眼数据的那个早上 , 张春风“焊”在电脑前 , 他要从海量数据中挖出“闪烁” 。 “难度相当于在15公里长的路上找到一只身长只有5毫米的黑蚂蚁 。 而这条路上布满了千万只各种蚂蚁干扰你 , 长的有40厘米 , 短的只有1毫米 。 ”寻找千万分之一的紧张感 , “和当年千米体测踩在起跑点的感觉一样” 。

第一次处理完数据 , 已经是几个小时后 。 张春风没敢缓气 , 反而更紧张 。 他没有找到任何快速射电暴的痕迹 。

是快速射电暴太亮 , 天眼被“亮瞎了眼” , “烧”坏了?还是天眼没捕捉到?还是自己搜索出了问题?有消息称 , 在另外一个时间 , 加拿大CHIME望远镜和美国的STARE2望远镜都探测到了来自那颗磁星的一个快速射电暴 。 张春风的心一直悬在空中 。

经过反复检查 , 张春风还是没找到那只“蚂蚁” 。 没多久 , 王培团队的独立分析也做出了同样的判断 。 张春风的心从紧张立马变成兴奋 , “就像过山车一样” 。

这是一个新发现!30个磁星暴发活动只产生了一个快速射电暴 。

“不会错的!”张春风的自信来自于天眼 。 中国天眼的灵敏度是目前单口径望远镜中最高的 。 加拿大CHIME望远镜和美国的STARE2望远镜能看得广 , 而天眼能看得更细更深 , 能发现别的望远镜所看不到的微弱东西 。

从4月28日观测到5月8日投稿 , 他们只花了10天 。 团队成员分属不同单位 , 甚至林琳、张春风和王培等人此前压根没见过面 。

“这次是集团冲锋的胜利 , 天文学靠单干出成绩的时代已经过去了 。 ”王培解释 , 过去受限于设备和历史条件 , 每个人都在自己的一亩三分地里单干 , 现在随着技术发展和趋势 , 对天体需要有多个层面的研究 , 而这绝不是一个人能做到的 。 这篇文章的合作者既有来自中国科学院上海天文台、南京大学、中国科学院紫金山天文台、广西大学、河北师范大学等十多家国内科研机构 , 也有来自国外的科研机构 。

11月4日 , 《自然》同时刊发了包括这篇文章在内的三篇研究论文 。 三篇文章合力说明了“闪烁”的背后可以是磁星 。 林琳说:“前两篇国外文章在‘闪烁’和磁星之间搭了‘一座桥’ , 而我们借助于天眼的研究进一步说明了这座桥的一些特征 。 ”

入选《自然》和《科学》年度十大科学发现 , 对她来说其实是水到渠成的事 。

“机遇来敲门 , 我们刚好抓住了 。 ”她丝毫不掩饰自己当初脑子里想的是“我终于有一些工作能被写进教科书了” 。 对她来说 , 这是对好奇心的最好奖励 。

()科研的“瘾”与“追光人”的浪漫

林琳对天文最初的好奇来自一本叫《千亿个太阳》的书 。 高中读的这本书的具体内容 , 她早已忘了 , 只记得自己被神秘宇宙的“引力”捕获 , 陷了进去 。

而张春风迷上星空 , 是因为《十万个为什么》里一张图片——蓝色海王星上有一个显眼的黑斑 。 为什么是蓝色的?黑斑是什么?好奇的种子在那一刻被埋下 。 张春风的手机里现在还存着那张图 , 但他早已弄明白最初的问题 。 不过 , 新问题一次次勾着他的好奇心 , 又一次次把好奇心“喂”大 。

王培属于半路出家 。 他原本从事核物理理论研究 , 他觉得自己所在的领域受制于地面实验条件 , 已经停滞逾十年 。 照此下去 , 即使把自己所有文章一把火全烧了 , 对世界也没有任何影响 。

但很多天体却是现成的实验室 , 能实现地面所不具备的极端条件 。 通过天文观测 , 有可能解决物理学的基本问题 。 于是2014年 , 王培博士毕业进了中科院国家天文台 。

在他看来 , 科研并不是一件苦差事 。 科研由好奇心驱动 , 只要有好奇心 , 加上有解决问题的本事 , 一路做下去 , 只会是一个惊喜接一个惊喜 , 最终形成“好奇心—惊喜—更大的好奇心”的正向循环 , 而不是苦涩和枯燥 。

林琳也享受好奇心带来的那种“对科研上瘾”的感觉 。 她把科研看成是“通关打怪”和“荒野探险”两种乐趣的结合 , “上了这条船 , 你就不想下来了 。 ”

然而 , 并不是每次观测都会找到那只“蚂蚁” 。 有趣的东西 , 一直做也会疲劳 。

林琳把科研的“低光时刻”比成“堵车” 。 她觉得 , 每条道都可能堵车 , 那就不能一堵就想换道 。 不如一条道走到“亮” 。

林琳活得像个小孩 , 对什么都好奇 。 每天走的老路 , 她也能发现新东西 。 她时常提醒学生:“天文观测没有发现任何有趣的痕迹 , 这很常见 。 茫然没有任何帮助 , 只能保持良好的心态和持续的好奇心 。 ”

有人问她 , 研究天文会不会陷入“人生无意义”的虚无感?毕竟相比宇宙 , 人是如此的渺小和短暂 。 她反问道 , 渺小的人可以理解深远的宇宙 , 不正说明人是伟大的吗?再说 , 有那么广阔的星空等着你研究 , 哪还有闲工夫虚无?

“其实科研不全是外人想象的无聊、枯燥和虚无 。 ”疫情期间 , 林琳原本有了更多专心科研的时间 。 然而 , 帮忙照顾孩子的父母回老家之后 , 林琳只能哄孩子睡着之后再开始做科研 。 尽管并不是每次都顺利 , 但她也不觉得带孩子消磨了她的科研热情 。 “毕竟你在照顾孩子的时候 , 脑子是不停的 , 照样可以想星辰大海 。 ”

这是一个为人母的天文学家的“浪漫” 。

“追光人”的浪漫常被低估 。 几年前 , 在国外做博士后时 , 有一次值班赶上卫星观测到伽马射线暴发 , 那天正好是她母亲生日 , 林琳兴冲冲地告诉母亲那个暴发的特点 , 还说这是属于母亲的“birthday(生日)暴” 。

张春风曾把“星星的指纹”光谱图案放进玻璃里 , 也把“星星的声音”磁场脉冲转化为电音送人 。 有人说他不解风情 , 他得意地说:“光谱多美 , 脉冲多好听!这是来自宇宙的礼物 , 不浪漫吗?”

在王培看来 , 沉浸于“浪漫”之中的天文学家 , 在生活的一些方面难免显得有些笨拙 。 王培就因为穿衣打扮跟不上潮流 , 被媳妇“嫌弃” 。

上学的时候 , 王培就佩服那些满头白发还不退休的科学家 , 几十年如一日沉浸在科研的世界里 , 却充满活力与激情 。 游戏娱乐这些“轻松模式”大家都爱 , 为什么这些白发科学家选“艰难模式”?入行越久 , 他越能嚼出沉浸其中的味道 , 以及它所带来的智识上的满足感 , “这是其他娱乐无法比拟的” 。

“现在的年轻科学家面临的诱惑比以前更多了 , 不少人挣钱去了 。 ”然而在王培看来 , 仰望星空、慢慢变老 , 也是一件很浪漫的事 。

“进入这行多少都会保持好奇初心 , 能够享受那份独有的浪漫 。 ”林琳说 , “那些所谓的精致的利己主义者 , 在这待不住 。 ”

()可以“直线超车”的时代

一次向学生介绍这次科研时 , 林琳说团队是“站在巨人的肩膀上” 。 “巨人”就是天眼FAST 。

上了年纪的天文学家很羡慕林琳这一代年轻人 。 北京师范大学天文系主任仲佳勇记得 , 几十年前想做研究 , 国内没设备 , 只能去国外申请 , 有时还得花钱 。 如今的年轻天文学家赶上了可以“直线超车”的时代 。

“综合国力稳步上升 , 国家对基础科研投入越来越大 , 年轻人的后顾之忧越来越少 , 加上有这么好的设备 。 现在可能不是弯道超车 , 而是‘直线超车’的时代 。 ”王培觉得自己这一代天文学家很幸运 , “过去一些天文学科研领域被别人牵着鼻子走 , 现在至少在快速射电暴的研究上 , 咱们走在了最前沿 。 ”

今年疫情期间 , FAST团队克服影响 , 依然满负荷工作 。 张春风说:“这也是对我们青年科研人员的督促 。 前沿科学竞争非常激烈 , 哪能有歇脚偷懒的想法 。 天上的星星可不歇 。 ”

“这次参与项目的成员中有超过一半的人是年轻科学家 。 ”随着越来越多年轻人进入 , 林琳渐渐感到一种“时不我待” , “有那么多的好设备 , 更需要年轻人用起来 , 做出更好的科研” 。

林琳发现身边的人对天文学这种“无用之用”研究的兴趣越来越大 , “这个研究有什么用”这样的问题越来越少 。 十几年前 , 她在南京大学学天文 , 遇见的一位出租车司机分不清“天文”和“新闻”的差别;甚至有亲戚还请她预测明天的天气 , 让她哭笑不得 。 而如今 , 不少已经为人父母的朋友打电话请她帮小孩推荐天文望远镜 。

11月论文发表 , 12月入选《自然》和《科学》年度十大发现 , 林琳等人的生活没有激起太多的波澜 。 唯一让林琳触动的是 , 有一天孩子在电视上见到自己工作的画面时 , 一下子就认出来了 , 要求反复看 。

“被孩子崇拜是我‘追光’的又一个动力 。 ”林琳说 , 也许当时好奇心的种子也在他心里埋下了 。 (参与采写:黄小雨)

推荐阅读

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 视点·观察|科技巨头纷纷发力元宇宙:这是否是所有人的未来?

- 虚拟|比尔·盖茨关于2022年的五项预言之二:元宇宙成有用的工具

- 视点·观察|科技行业都在谈论“元宇宙”,可是它还不存在

- 虚拟|美新婚夫妇在“元宇宙”办虚拟婚礼

- 概念股|孙佳山、张泰旗:警惕元宇宙可能带来的金融泡沫

- Baidu|百度抢跑元宇宙 却默认“输给”字节?

- 器件|6G、量子计算、元宇宙…上海市“十四五”聚焦这些前沿领域

- 前瞻|6G、量子计算、元宇宙……上海市“十四五”聚焦这些前沿新兴领域