技术|31岁,武汉理工大教授、博导!

“和人一样 , 机器也会生病 。

我现在做的事情 ,

说通俗一点 ,

相当于是给机器‘做体检’ 。 ”

出生于1990年的李天梁

现为武汉理工大学教授、博导

入选湖北省高层次创新人才

目前31岁的他

带着多名“95后”的

硕士生和博士生

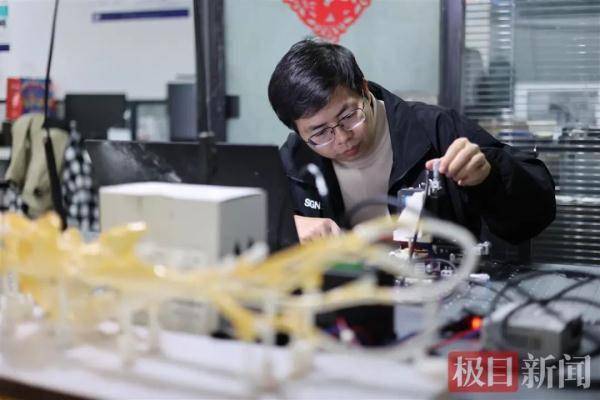

文章图片

李天梁在实验室

今年31岁的李天梁是江西吉安人 。 从在武汉理工大学硕博连读开始 , 他就和光纤传感结下了不解之缘 。 博士毕业后 , 他曾在新加坡国立大学、南洋理工大学等海外高校开展博士后研究 , 主要研究方向为先进光纤传感技术、机械装备动态监测、医疗机器人等 。 用李天梁自己的话说 , 他所从事研究的主要应用对象一个是大型旋转机械装备 , 一个是手术机器人 , “看起来八竿子打不着 , 但我通过不懈努力找到了相通之处 。 ”

文章图片

李天梁生活照

光纤传感技术了解机器“生病”状态

李天梁说的这个“相通之处” , 就是光纤传感技术 。

像航空发动机、燃气轮机等这些冷冰冰的大型机械装备如果“生病了” , 我们如何得知?这时 , 给机器做“体检”就十分重要 。 但面对航空发动机、燃气轮机内部的超高压、超高温、强磁场等极端环境 , 一般的传感检测方法还难以满足这些极端情况的测量要求 。 在武汉理工大学硕博连读时 , 李天梁做的研究就是给工作在极端环境下的大型机械装备“看病”提供先进的感知技术 。

李天梁解释 , 这就像我们体检去做心电图 , 医生通过借助仪器做完检测后可以得到一些关于我们身体状况的数据 , 做心电图的设备如果对人体感知不够灵敏 , 得出错误数据就会导致医生误诊 。 李天梁说:“我们的光纤传感技术则能灵敏地感知机器运行状态 , 从而开出‘化验单’供参考 , 便于对它们进行性能优化、智能运维以及精准控制 。 目前 , 我们已经实现了1100℃高温下机械结构件大应变的动态测量 。 ”

文章图片

2018年新加坡国立大学医学院手术机器人 , 器械离体组织适应性测试

2016年 , 博士毕业的李天梁选择继续出国深造 , 在新加坡国立大学、南洋理工大学开展博士后研究 。 这一次 , 他又将光纤传感技术运用到了手术机器人上 。 “如果说给大型机械装备做体检需要感知的参量幅值特别大 , 那么手术机器人则需要感知极其小幅值的物理参量 。 我研究的正好是针对物理参量两个极端状态的测量 。 ”李天梁说 , 目前手术机器人的机械臂、“灵巧手”虽能代替医生的手与人体不同组织进行交互 , 但由于它们力触感知能力不足 , 难以对人体组织实现低力度的精细化手术操作 。 “比如做涉及眼、脑以及心血管等这类需要极其精细化操作的手术时 , 往往需要机器人能感知到零点几牛 , 甚至毫牛级交互力 。 若是做切除手术时力度不够或过大 , 都会影响手术质量 。 ”

推荐阅读

- 生物|两项国家标准发布实施 为畜禽生物育种提供技术参考

- 平台|韩国科学技术研究院开发出世界首款 AI 运算专用 SSD

- 爆发|从1G到5G 技术成熟与应用爆发相辅相成

- 技术|Magic V正式发布,一部难到位,荣耀的高端之路刚刚开始

- 关键特性|5G超级频率聚变技术成功纳入3GPP R18标准立项

- 专利技术|抗幽别听忽悠

- 传统农业|一次性完成九道工序 无人耕种技术可节约6成成本

- 毫米波|从1G到5G 技术成熟与应用爆发相辅相成

- 功能|AMD 推出 RSR 后,英伟达发布 DLDSR 深度学习动态超分辨率技术

- 语言识别|AI技术,让我们“听”懂聋人