"把云冈石窟'搬出来' , 是我们多年的梦想 。 3D打印技术和三维激光扫描技术的引入、发展 , 给我们带来了多年梦想实现的机遇 。 我们也尝试做了一些大洞窟的复制 , 比如做了第3窟和第18窟的复制 。 像云冈第12窟内保留的1500年前的‘交响乐团’形象是独一无二的 , 完整体现当时北魏是一个极其开放的时代 。 ”在展览“大美之颂·云冈石窟——千年记忆与对话”在上海宝龙美术馆展出之际 , 云冈石窟研究院院长张焯接受澎湃新闻专访时说 。

云冈石窟始建于1500多年前 , 是与莫高窟、龙门石窟和麦积山石窟并称为中国四大石窟 。 此次在上海展出的第12窟复原窟是浙江大学与云冈石窟研究院合作 , 历时3年多制作的该窟的可移动3D打印复制版本 , 这也是这一复原窟首次“移动”来沪 。

文章图片

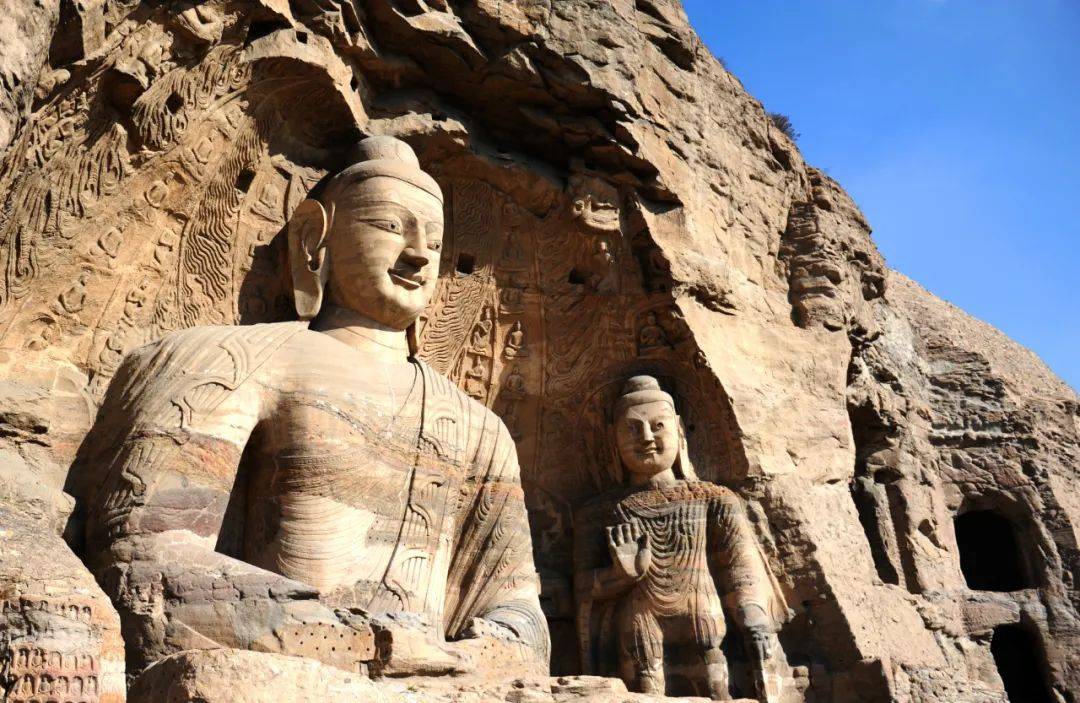

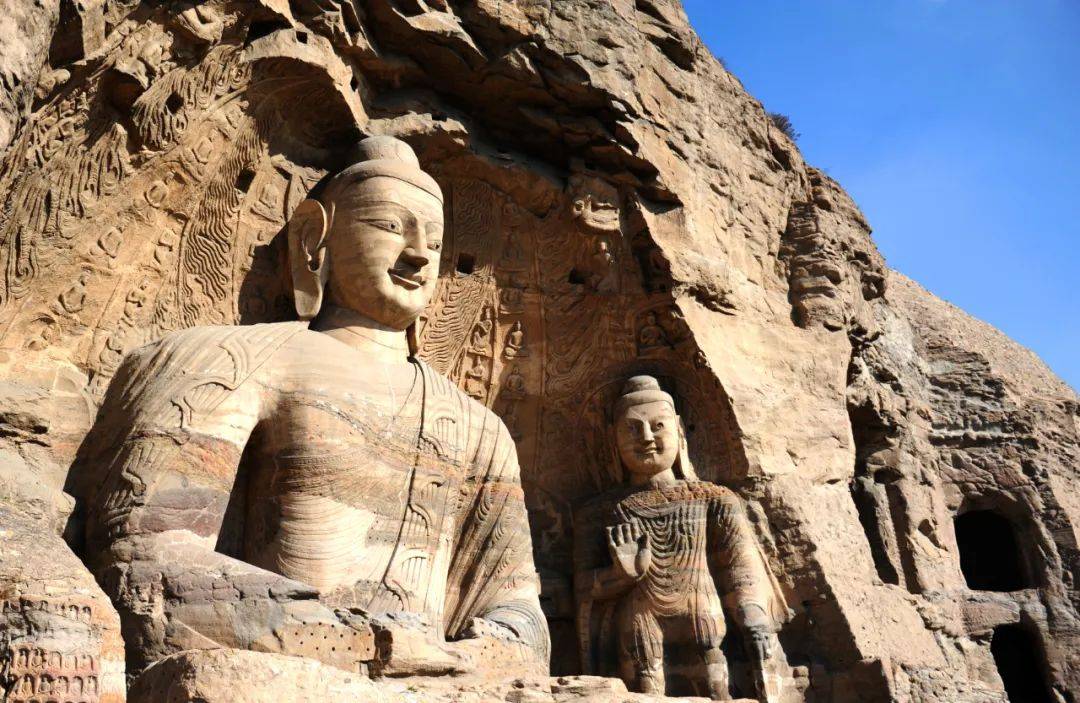

云冈石窟大佛

文章图片

云冈研究院院长张焯

云冈石窟位于山西省大同市城西16公里的武州山南麓 , 武州川(今十里河)北岸 。 北魏旧称武州山石窟寺或代京灵岩寺 。 石窟倚山开凿 , 东西绵延约一公里 。 现存大小窟龛254个 , 主要洞窟45座 , 造像59000余尊 。 石窟规模宏大 , 造像内容丰富 , 雕刻艺术精湛 , 形象生动感人 。

关于云冈石窟的开凿 , 《释老志》记述如下: “和平初 , 师贤卒 。 昙曜代之 , 更名沙门统 。 初 , 昙曜以复佛法之明年 , 自中山被命赴京 , 值帝出 , 见于路 , 御马前衔曜衣 , 时以为马识善人 。 帝后奉以师礼 。 昙曜白帝 , 于京城西武州塞 , 凿山石壁 , 开窟五所 , 镌建佛像各一 。 高者七十尺 , 次六十尺 , 雕饰奇伟 , 冠于一世 。 ”武州山砂岩结构 , 是西来佛徒熟悉的雕刻石料 。 昙曜建议开凿的五所佛窟 , 即今云冈第16至20窟 , 谓之“昙曜五窟” 。

文章图片

云冈石窟

文章图片

云冈石窟 细节

此五窟的开凿 , 掀起了武州山石窟寺建设的热潮 。 从北魏文成帝开始 , 经献文帝、冯太后 , 到孝文帝迁都 , 皇家经营约四十年 , 完成了所有大窟大像的开凿 。 同时 , 云冈附近的鹿野苑石窟、青磁窑石窟、鲁班窑石窟、吴官屯石窟、焦山寺石窟等 , 也相继完成 。 期间 , 广泛吸收民间资金 , 王公大臣、各地官吏、善男信女纷纷以个人、家族、邑社等形式参与石窟建造 , 或建一窟 , 或造一壁 , 或捐一龛 , 或施一躯 , 遂成就了武州山石窟寺的蔚然大观 。 迁都之后 , 武州山石窟建设仍延续了三十年 , 直到正光五年(公元524年)六镇起义 。

对话|云冈研究院院长张焯

澎湃新闻:宿白先生在《云冈石窟分期试论》和《平城实力的聚集和‘云冈模式’的形成与发展》等多篇论文中谈及了云岗的分期及各期的艺术特点等问题 。 其中 , 此次宝龙美术馆展出的第12窟(复制窟)为第二期石窟 , 这一时期以成组的窟出现 , 可否谈一谈这一时期的组窟问题?有没有相关的记载?

张焯:云冈石窟建设是北魏王朝定都平城期间集中了国家的财力 , 用了70年时间做完的 。 我们现在逐渐地通过研究对云冈的开凿过程、方式以及设计有了一定了解 。 但这些都是新的研究成果 , 在此之前并无关于组窟建造的历史文献记载 。

文章图片

云冈石窟

澎湃新闻:展览中第12窟的艺术价值在哪?展览呈现的这一中期石窟与早期(第一期)“昙曜五窟”及后期(第三期)的中小窟相比有哪些不同 , 起到怎么样的关联?

张焯:你提到的11、12、13窟是一组三窟形式 , 在云冈中期开始流行 。 这一时期多为两个窟为一个组的样式 。 我们通过研究后认为 , 这种样式的设计是西来的样式 , 即西方设计师对云冈的设计 。 比如 , 第9、10窟 , 7、8窟 , 这两组窟中 , 单个石窟中存在一条中轴线 , 有两边重复对称、上下分层、左右分段的特点 。 我们认为 , 这种特点是来自罗马 。 这其中 , 除了一个窟具备此特点外 , 两个组窟也是互相的对应设置 。 第9、10窟中 , 9窟的东壁和10窟的西壁居然是对应的;9窟的西壁和10窟的东壁也是对应的 。 这种单个窟内对应 , 两个窟对应的表象形式只存在于云冈 , 其它地区的石窟是没有的 。

文章图片

云冈“昙曜五窟”

文章图片

云冈石窟 , 第18窟

云冈早期是大窟大像 。 高僧昙曜大师劝说皇帝把供奉在太庙的祖先形象刻成大像 , 做成石窟 , 以此代表北魏王朝的黄土来之有据 , 并会永远传下去 。 但到了中期 , 一切都变了 。 中期的洞窟不再是这种单独的大窟大像 , 也不是这种原始的穹庐顶、平面马蹄形的洞窟形式 , 而是变成华丽无比的宫殿型洞窟 。

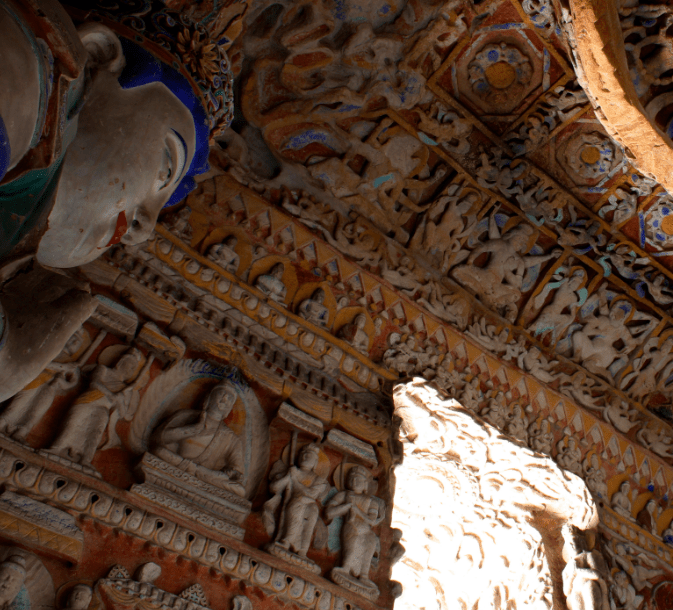

华丽无比的宫殿型洞窟中有中国式的内容 , 也有西方的建筑样式及装饰纹样 , 但是总的来说是沿袭、仿造佛教里讲述释迦牟尼接班人弥勒佛 。 弥勒在菩萨时期生活在兜率天宫 。 兜率天宫是一个风调雨顺、五谷丰登的世界 , 人的寿命非常长 , 可以活到4000岁 , 极度幸福美满 , 是一种理想的社会 。 云冈在孝文帝时期 , 弥勒信仰盛行 。 所以统治者把理想中的弥勒天国搬来 , 告诉北魏百姓:北魏刚摆脱十六国的混乱局面 , 离开了那一段黑暗世界 , 迎来了一个幸福美满的新时代 。 这是在一个特定历史背景和思潮下产生的艺术形式 。 这些也是我们近年来对云冈研究获得的新的认知 。

文章图片

第11窟

文章图片

云冈石窟 , 第9窟

文章图片

云冈石窟 , 第10窟

晚期为中小窟 。 迁都以后 , 留在云冈的平城的洞窟是王公贵族或地主们的洞窟 。 虽然洞窟规模小了 , 但是内容还是多样的 。 在造像这方面 , 这一时代实现了佛像的中国化、民族化的进程 。 云冈后期的雕刻和龙门石窟早期雕刻如出一辙 。 佛教从西域犍陀罗艺术、马图拉艺术走进中国 , 在经历云冈早期、中期后 , 到了晚期有了中国的味道 。

北魏王朝了不起 。 它是鲜卑民族从大大兴安岭走出来的一支人口并不多的部落 。 这个部落统一了中国北方 , 迎来了中国历史上第二次中西文化交流的高潮 , 佛教大量进入中国 , 对中国文化、历史作出了巨大的贡献 。 其证明物就是云冈石窟中的大量的西方和中国的艺术、建筑样式 。

澎湃新闻:为何这次选择了第12窟进行复制?

张焯:云冈石窟是皇家工程 , 洞窟庞大 , 最大的洞窟20米高50米宽 。 据研究 , 这些洞窟当年的开凿需要5-8年 , 甚至更久 。

把云冈石窟“搬出来” , 是我们多年的梦想 。 3D打印技术和三维激光扫描技术的引入、发展 , 给我们带来了多年梦想实现的机遇 。 我们也尝试做了一些大洞窟的复制 , 比如做了第3窟和第18窟的复制 。 但这两洞窟的体积庞大 , 一个10米多高 , 另一个20米高 , 只能用桁架结构 , 再把一些形象组装上去 , 搬运一次太费劲 。 这次的第12窟是在深圳做的 。 我对合作单位——浙江大学的刁常宇博士讲 , 我们需要的是“积木式” , 可以垒起来 , 搬着走 。 第12窟相对较小 , 但里面的雕刻内容很多 , 是云冈的精华洞窟之一 。 里面不光是有佛造像、石壁上所体现的罗马建筑的中轴对称特点 , 还有一大特别是在前室的壁面和顶部有大量的天宫伎乐形象 。 不管是汉代 , 还是唐代保存的音乐形象 , 多少有些支离破碎 , 像云冈这个洞窟内保留的1500年前的“交响乐团”形象是独一无二的 。 这是中国音乐史上最具价值的洞窟 。 同时 , 洞窟中的雕刻不光是中国的音乐、乐器、舞蹈形象 , 还有西方的乐器 , 能完整体现当时北魏是一个极其开放的时代 。

文章图片

第12窟前室窟顶与廊柱

文章图片

第12窟中的天宫伎乐形象

澎湃新闻:目前 , 做复制窟所需要攻克的难点有哪些?未来是否会考虑将整个组窟都复制出来?

张焯:从云冈开始采用三维激光扫描 , 主要是用于文物资料档案库的建设 。 我们要把洞窟的资料扫描存下来 , 做好准备 。 为了以防未来发生灾难性的变化 , 我们对单体文物和档案资料都做了数字化采集 。

在这一阶段基础上 , 我们开始进行3D打印复制 。 大的洞窟当然可以打印 , 但方式需要变化 。最近 , 我与刁常宇探讨:虽然实现了云冈的可搬运 , 但一个第12窟的搬运就用了5个集装箱 , 未来是否能做一个能折叠起来的复制窟?在当下的科技发展下 , 只要你想到 , 肯定会实现的 。

文章图片

云冈石窟研究院数字化室潘鹏(左)与同事在采集第十一窟数据 。新京报采访人员 浦峰 摄

我们与浙大的新课题是关于石窟的运用 。 我们认为应该做云冈不同时代的样式 , 例如呈现云冈石窟刚完成时的最原始形象 , 金碧辉煌的、涂满矿物质颜料的状态 。 这是可以用数字化的优势来做 。 另外 , 数字化应该渗透到云冈的保护方面 。 在进行保护工程之前 , 通过数据库的形成 , 让我们对洞窟存在的病害进行分析 , 预先做出保护修复方案 , 这是一个融入文物保护的过程 , 也是我们未来的一个发展方向 。 在考古范围 , 可以以技术来精确挖掘的问题 。 所以说 , 数字化技术应该是一个很广阔的前景 , 要不断地探索它未来的使用的方法和途径 。

澎湃新闻:可否介绍下云冈石窟研究院所藏文物的体量及种类?这些文物中 , 有哪些重点文物?

张焯:云冈的文物 , 绝大多数是云冈石窟塌落下来的 。 因为云冈是砂岩 , 并不太硬、太结实 。 历史久了 , 随着洞窟的坍塌、裂缝崩毁 , 掉下来文物埋藏在地下 。 1992年到1993年 , 我们进行窟前考古发掘;2002年到2008年又做了山顶考古发掘 , 挖出两个北魏的寺院 , 出土了大量的从北魏到辽金、明清不同时代 , 不同类型的文物 。 这些文物丰富了云冈的文化内涵 。

展厅中 , 单个的砂岩雕刻本身就是云冈石窟的一部分 , 代表云冈石窟的形象和艺术水平 。 引人注目的是一个佛眼 。 这里边包含着很多意义 。 石窟经历多个王朝 , 而每个王朝都要进行重新的修筑 , 在修筑时 , 不同时代有着不同的时尚理念 。 对于这个佛眼 , 目前断定是辽代 。 当时一位皇太后看到云冈破败的样子后发愿进行大型维修 , 花了半个世纪才修缮完成 。 辽代的方式和北魏不一样 。 北魏的方式如秦汉时期 , 像做兵马俑一样 , 人物是不做眼珠的 , 眼珠是画上去的 。 而辽代的时候发生了变化 , 产生了镶嵌佛眼之事 。 过了八九百年 , 这些眼珠几乎都掉了 , 在解放前后流失海外 。 从展出的这件佛眼大小来看 , 应该是属于大佛的眼珠 。 80年代中期 , 原藏者——已经退休的原美国纳尔逊博物馆史克门先生发愿捐赠 , 使其重归故地 , 经宿白先生转交 , 成为研究院藏品 。

文章图片

菩萨立像 北魏

文章图片

釉陶佛眼 , 辽金 , 陶 , 14.2x12cm

针对这些院藏文物 , 我们现在正在整理、出版考古报告 。 这一考古报告出版的意义在于它会重新讲述云冈1500年的历史经历与过程 。预计明年上半年会出山顶考古报告 , 年底会出窟前考古报告 , 这也是未来云冈学发展的基础性的工作 。

澎湃新闻:目前文物的数量是多少?

张焯:掉落的、挖掘的文物大约有几千件 。 还有一部分文物是逐渐征集回来的 。 云冈石窟当年是削山为壁 , 再往内掏洞窟 。 我们的老古人太节约了 , 每一块石头都要利用 。 近些年随着城市的发展 , 在大同周边出土的大量的北魏的墓葬里 , 几乎都有云冈沙岩雕刻的随葬品 。 当年开凿云冈的工匠全部是奴隶 。 他们不光是为国家干活 , 还可以通过为百姓雕刻佛像后 , 百姓对他们进行布施 。 他们在云冈石窟工作凿下来的石头 , 也用于北魏都城建设 , 用于墓葬的随葬品制作 , 这是他们的生活的来源 。 这些年我们征集回来的出土文物 , 丰富了云冈雕刻的内容 。

文章图片

云冈石窟东端山顶塔基遗址

澎湃新闻:近代对云冈的考察是从日本建筑学家伊东忠太以及水野清一、长广敏雄等人开始 , 随后我国的专家如宿白、丁明夷等人也在实地进行了多次考察 , 撰写了大量的学术报告 , 为云冈的研究打下了基础 。 从早年到现在 , 专家们对于云冈的研究的方向有哪些转变?近年来 , 云冈研究院的研究成果就哪些?

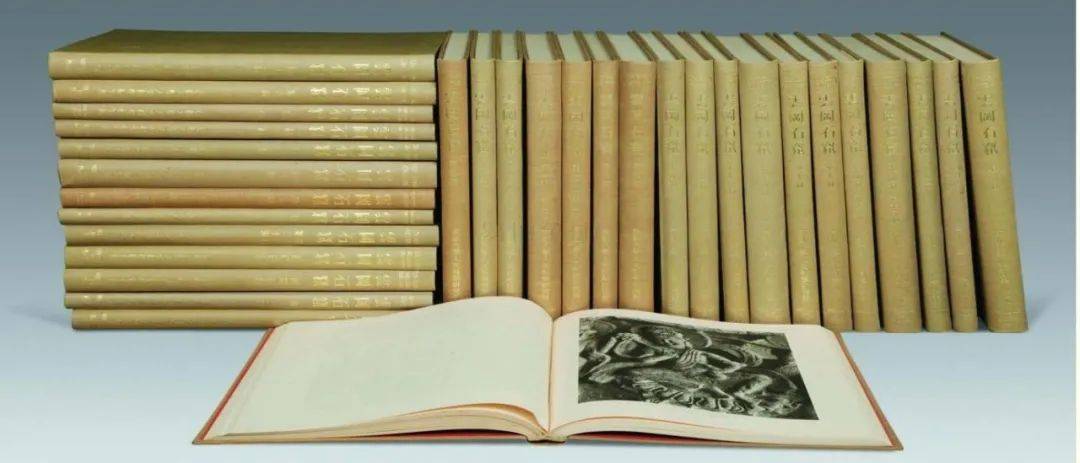

张焯:近些年 , 我们对云冈的研究可以说打了个“翻身仗” 。 对于云冈的研究 , 众所周知是日本人先发起的 。 上个世纪初 , 大量的日本学者来云冈研究 , 出版了许多著作 。 上世纪30年代侵华期间 , 水野清一、长广敏雄带领的京都大学考察团在云冈待了7年 , 出版了16卷32本报告书 。 这些出版成为世界研究云冈学的巅峰之作 。 这也对国内学者对刺激很大 。 解放后 , 由北京大学宿白先生领衔 , 在70年代对长广敏雄关于云冈开凿分期问题的论战中取得胜利 , 为中国学者争了一口气 。

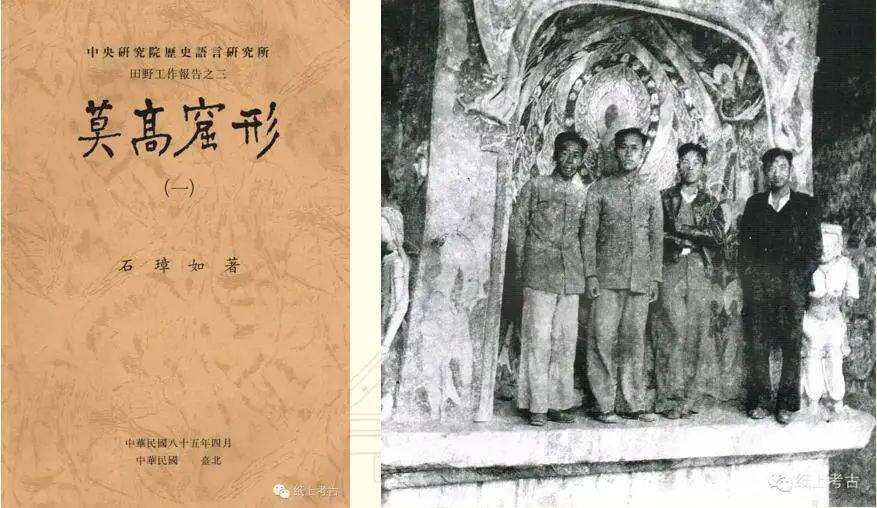

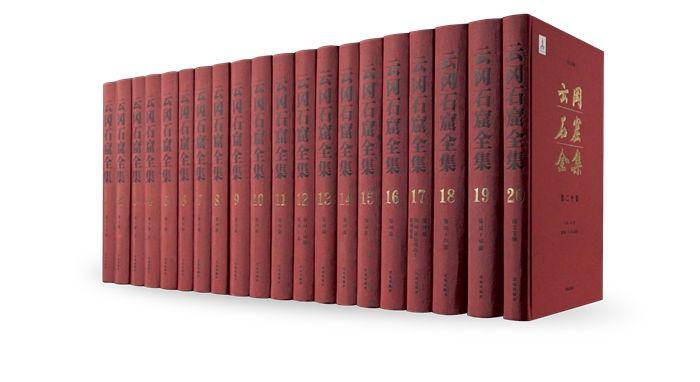

【北魏|对话|云冈研究院院长:把云冈石窟“搬出来”,是多年梦想】宿先生耿耿于怀的是 , 不能让“云冈在中国 , 研究在日本”的局面延续下去 。 2006年 , 我当上研究院院长 , 2007年春 , 我去拜访宿先生 , 他的第一句话就是 , “你当了院长 , 你再不研究云冈 , 你就是历史罪人 。 ”这句话也让我感到压力极大 。 这些年我们丰富云冈的基础性研究 , 从云冈的编年史 , 词典 , 再到20卷本的《云冈石窟全集》出版 , 从全面性、系统性、学术性方面超越了70年前日本人的出版物 。

文章图片

日本人出版的《云冈石窟》32本报告书

文章图片

宿白先生带领学生调查云冈石窟

文章图片

石璋如先生所编《莫高窟形》及调查旧照

澎湃新闻:《云冈石窟全集》与日本的那套出版物相比 , 做了哪些增补和修订?

张焯:日本人做出版的时候是抗战期间 , 是带有掠夺性的 , 摄影是“选美”式的 。 位于云冈西部的 , 中期外立壁的、云冈龙王沟的中小石窟都未能进入出版物中 。 当时是黑白照片 , 采用的彩绘手段都是原始的方式 。

文章图片

抗战时期日本人拍摄云冈全景及测绘平面图(16-20昙曜五窟)

云冈是一块无字的丰碑 , 历史上记载很少 , 在70年前的研究远没有达到现在的水平 。 经过近百年的研究 , 在宿白先生和现在云冈研究院的专家手中 , 云冈的学术研究逐渐清晰 。 《云冈石窟全集》中有100多个学术观点 , 是全新的 , 也包括披露了窟前考古成果 , 并通过电脑模拟呈现了第20窟早已坍塌的西立佛等 。

文章图片

20卷本《云冈石窟全集》

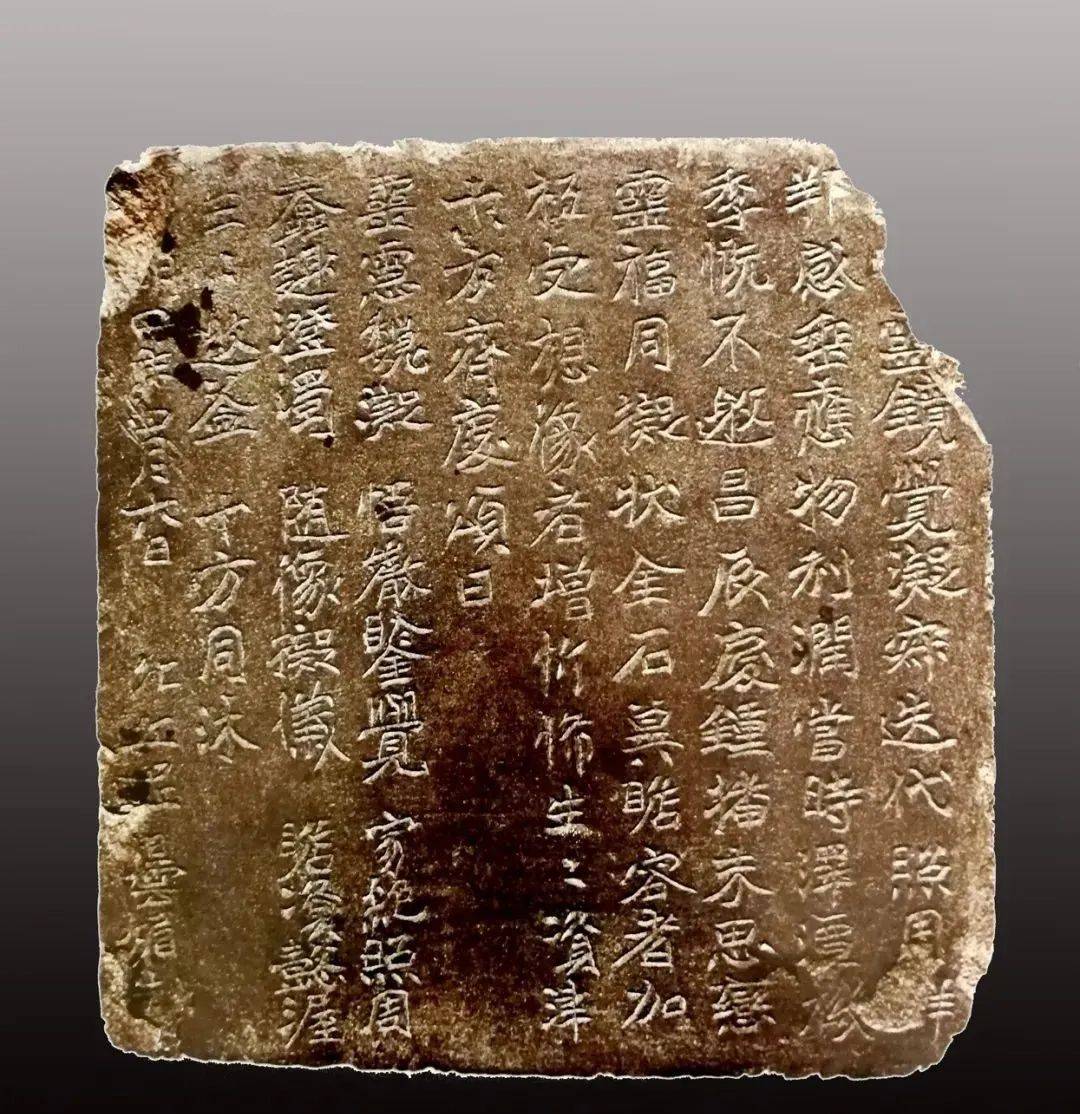

澎湃新闻:目前对于这些洞窟的编年和碑文解读的是什么样的状况?

张焯:现在云冈存在的碑文都是明清以后的 , 内容很清楚 。 当年(1947年)宿白先生发现了《大金西京武州山重修大石窟寺碑》 , 这块碑带有学术性 。 金代离现在有700多年 , 当时已经对云冈不完全了解了 , 撰写时也有一定的猜测性和学术研究性 。 碑文的发现对云冈研究具有历史性作用 。 宿白先生正是通过此碑 , 对云冈的分期进行了考定 , 奠定了今天云冈学发展的基础 。 (采访人员注:《大金西京武州山重修大石窟寺碑》碑文两千一百余言 , 记述详细 , 征引宏博 , 所述自唐迄金一段云冈的兴修、设置 , 正好弥补了云冈历史的空白 。 )

我们觉得云冈学是一个大范围的学问 , 不仅包括考古学 , 更包括历史学、地质学、宗教学、建筑学、美学 , 甚至音乐舞蹈 , 以及保护技术 。 我们想通过今后的努力 , 云冈学会以一种新的时代出现 。

文章图片

北魏 昙媚造像题记原石

文章图片

第11窟东壁 上层南端太和七年龛造像记

(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- Baidu|李彦宏对话欧阳自远:AI能力应用于中国航天 期待无人车开上月球

- 睡眠|昌骏科技|智能别墅:艺术与科技对话,别墅也可以这样的有气质

- 影像|高端旗舰彼此不服?vivo X70 Pro+实力对话华为P50 Pro

- 人工智能|核桃学员对话诺贝尔奖得主,生动展现中国青少年科学素养

- 人物|对话苹果联合创始人沃兹尼亚克:创新是世界新奇有趣的核心

- 用户量|智慧Talk|如何构建智慧的交通基础设施?对话松果出行CTO朱蓝天

- 纳税人|对话穆蕴秋、江晓原:科学靠好奇心推动,它的边界在哪里?——聊聊《地外文明探索》(之三)

- 首席|对话首位元宇宙首席分析师:激光雷达或成元宇宙核心应用场景

- 邮票|对话数传集团CEO施其明:产品2个月涨4倍,NFT技术求解知识产权证券化难题

- 音视频|高清不卡顿!“天宫课堂”如何实现“天地对话”?