过去的2020年格外漫长 , 全球都难以摆脱COVID-19大流行的阴影 。 疫苗的启用让人类看到了新的希望 , 然而持续高发的感染病例仍让外界难以确认:这场大流行何时终究?

澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员2020年10月底参加了在湖北武汉举行的第十五届国际基因组学大会(ICG-15) , 中国疾控中心主任、中科院院士高福在那场大会上直言 , 我们离彻底扼杀病毒还很远 , “我判断这个病毒可能还有‘弟弟’和‘妹妹’ , 不知道哪天会出来 , 这就跟寻找犯罪分子一样 , 找不到就非常担心他是惯犯 , 随时可能犯罪 。 ”

“COVID-19究竟是‘黑天鹅事件’还是‘灰犀牛事件’?”高福在大会现场抛出一问 , “对公众来说 , 这是一次‘黑天鹅事件’ , 因为他们从未想到会有COVID-19;但对像我这样的专业领域人士来说 , 这是‘灰犀牛事件’ 。 ”

这意味着 , 相对于“黑天鹅”这样的小概率事件 , 科学家们将COVID-19视作“灰犀牛事件” , 即影响巨大且发生概率同样很大 。 高福表示 , “今天有COVID-19 , 我可以负责任地告诉大家 , 未来就会有‘COVID-29’、‘COVID-39’ 。29、39这些数字并不是指代精确的年份 , 而是指下一场疫情只是“时间问题” 。

无论是100年前的骇人的“西班牙大流感” , 还是记忆仍未远去的2003年SARS疫情 , 过往的事件证明 , 人类都在被动应对 , 付出了惨痛代价 。 国内一名病毒学家在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员采访时表示 , 和大多数情形一样 , 扼杀疫情的机会“是留给有准备的人 。 ”他给出了追踪病毒和传染病学者们的“16字”工作常态:“常规科研 , 偶然发现 , 事关重大 , 立即上报” 。

中科院武汉病毒研究所研究员石正丽在2018年完成的一项工作即提示:无论是养殖业还是公共卫生 , 人类都要提前去预防由这些野生动物传到人类社会的病原 , 这样可以避免传染病的大规模暴发 。

2017年 , 在距离首例SARS暴发地广东佛山100多公里的清远一处养猪场内 , 一场严重的猪疫情开始暴发 。 小仔猪在这场疫情里尤为脆弱 , 发病2天后即会死亡 。 这一新的疫情最终被石正丽团队命名为猪急性腹泻综合征(SADS) , 而引起疫情的SADS冠状病毒或同样来源于菊头蝠 。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员当时参与了该研究成果的新闻发布会 , 石正丽表示 , “尤其在SARS暴发以后 , 我们国家、包括全球 , 大家都有一个共识 , 希望把新发传染病的战线往前移 。 ”

前述病毒学家对澎湃新闻采访人员表示 , “我们今后该做的事情 , 就是总结历史经验和教训 , 更重要的还是为了防范未来 , 减少人类新的灾难的发生 , 不管在中国也好 , 还是在全世界范围内 。 ”

他尤其提到 , 这是一项事关国际合作的问题 , 是体现出人类命运共同体的问题 。 “传染病是人类的共同敌人 , 不是中国的敌人 , 也不是美国的敌人 , 是大家的敌人 , 得有这样的思想认识和高度 , 你才有可能避免 。 ”

该病毒学家同时提醒 , 我们也要看到生态环境的改变、气候的改变、人类社会行为的改变、社会的发展 , 尤其是人与人之间全世界交流的速度现在如此之快 , “1918年的时候 , 西班牙大流感造成全世界的灾难 , 到现在是将近100年时间 , 发生了影响全球的COVID-19大流行 。 那么问题是下一次可能不需要100年 , 也许就只要20年、30年、50年?”这是需要我们去思考的 。

著名的EVENT201桌面推演

在上述第十五届国际基因组学大会(ICG-15)上 , 匆匆赶到会场的高福做了一场主旨演讲 , 题为“COVID-19:Challenge and Opportunity for Global Public Health” 。 他以发生在2019年10月18日的一次全球流行病应对演习开始其报告 。

彼时 , 美国约翰霍普金斯大学健康安全中心、世界经济论坛和比尔及梅琳达·盖茨基金会在纽约组织了一场演习 , 高福在报告中称之为著名的EVENT201桌面推演 , 高福给“著名的”加上了双引号 。 该演习历时3.5个小时 , 15名全球商业、政府和公共卫生领导人参与了这场演习 。

文章图片

美国约翰霍普金斯大学健康安全中心、世界经济论坛和比尔及梅琳达·盖茨基金会在纽约组织的EVENT201桌面推演 。 来源:EVENT201官网 。

高福是参与者之一 。 他介绍当时的模拟场景:假设一种名为“CAPS”的冠状病毒 , 比SARS致命 , 类似流感病毒极易传播 , 没有可用的疫苗 , 迅速传播导致全球大流行 。 病毒只用了6个月就传遍全球 , 大流行疫情引发国家间停航 , 旅游预订率减少45% , 社交网络上开始流传不实资讯、虚假消息 , 与此同时还引发全球金融危机 , 各地股市暴跌两成至四成 , 世界生产总值萎缩11% 。

伴随而至的是 , 各国政府纷纷开启“Lockdown”模式 , 军方也开始参与应对 , 全球金融市场发生巨大动荡 。

实际上 , 在澎湃新闻(www.thepapr.cn)采访人员2020年参加的数次学术会议和论坛中 , 作为演讲嘉宾的高福几乎每次都会提及EVENT201桌面推演 , 这种以一种冠状病毒暴发模拟的场景实际上和几个月后暴发的COVID-19极其类似 。

组织方在EVENT201官方网站上写道 , 近年来 , 全球发生的流行病事件越来越多 , 每年约有200起 。 这些事件正在增多 , 对健康、经济和社会造成破坏 。 即使没有演变成大流行的威胁 , 管理这些事件已经使全球能力承压 。 “专家们一致认为 , 这些流行病中有一种成为全球流行病只是一个时间问题 , 这会带来灾难性的后果 。 ”

这场演练旨在强调在应对大流行灾难时 , 需要若干行业、国家政府和关键国际机构之间可靠合作 。

而科学家也早已发出预警 , 2016年 , 高福等人发表在细胞出版社(Cell Press)旗下微生物学领域顶级期刊“Trends in Microbiology”上一篇综述性文章提到 , 冠状病毒高频率重组的结果是产生具有高度遗传多样性的新病毒 , 在人类感染过程中这些病毒毒力会发生不可预测的变化 。 由于多种冠状病毒在不同动物之间传播 , 并可能不断相互作用 , 下一个重组冠状病毒是否出现并在人群中引发另一次疫情 。

科学家们强调:下一场疫情本身可能不是问题 , 而仅仅是时间问题而已 。

2018年 , 高福在《细胞》上发表文章 , 他写道:“今年是“西班牙流感”大流行100周年 , 这是由甲型H1N1流感病毒造成的历史上最具破坏性的病毒大流行 , 感染了5亿多人 , 造成5000万至1亿人死亡 。 我们知道每年都会有流感季节 , 问题总是在于它会有多严重 。 ”

除流感之外 , 高福在文章中还提到 , “冠状病毒是另一类引起公共卫生关注的新出现的病原体 。 ”

杜克—新加坡国立大学医学院教授、澳大利亚技术科学与工程院院士王林发也曾发表过类似观点 。 在2013年接受媒体采访时 , 王林发就曾表示 , “我几乎可以肯定 , 在未来的10年当中 , 还会有一个烈性病毒(killer virus)从蝙蝠中暴发 。 ”

正面应对:药物和疫苗

病毒学家们讨论的“灰犀牛事件”发生之后 , 人类往往只能被动应对 。 除了封锁区域、保持社交距离、佩戴口罩、注意卫生等传统措施外 , 安全有效的药物和疫苗被视为更“硬科技”的手段 。

复旦大学病原微生物研究所所长姜世勃接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员采访时表示 , “更为长久的解决方案是开发强效、广谱、安全的抗冠状病毒疫苗和药物 。 ”

就目前的疫情发展态势 , 他认为 , “新冠病毒作为一种RNA病毒 , 较易发生变异 , 大规模接种COVID-19疫苗可能进一步对病毒施加选择压力 , 使其进化为疫苗耐药毒株 。 ”此外 , 姜世勃强调 , 来自蝙蝠的SARS相关冠状病毒可能在未来引发新型类SARS疾病的暴发 。

姜世勃也在做相关的抗病毒药物研究 。 其团队此前的研究发现 , 以冠状病毒的保守结构域HR1为靶点的多肽EK1对检测的所有人类冠状病毒 , 包括SARS-CoV-2、SARS-CoV、MERS-CoV、HCoV-229E、HCoV-NL63、HCoV-OC43 , 以及3种蝙蝠SARS-CoV , 均具有抑制作用 。 姜世勃还提到 , “另外一些保守的抗病毒靶点 , 如冠状病毒主要蛋白酶(Mpro)或RNA依赖RNA聚合酶nsp12 (RdRp) , 也可能成为开发有效的广谱冠状病毒治疗或预防药物的靶点 。 ”

受此次COVID-19疫情的“刺激” , 中科院微生物研究所研究员施一也在加快其基础研究成果转化的步伐 。 施一不久前入选了《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”2020年中国区榜单 , 他是中科院微生物研究所最年轻的研究员之一 , 2006年至2011年 , 施一跟随高福在中科院微生物研究所进行硕博连读 。

施一在2020年年底接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员采访时表示 , “从今年开始 , 我才真正开始做一些产业化往下推的事情 。 ”他试图通过发现新的靶点进行药物研发 。

施一谈到 , 目前大家熟知的针对聚合酶的药物有瑞德西韦、法匹拉韦等 , 但在此次疫情中它们的临床治疗效果还有待改善 。 “我们最近靶向新冠聚合酶的辅因子结合靶点开展药物筛选 , 发现有一些多肽药物在细胞水平表现出不错的抗病毒效果 , 所以我们想继续推动这种新型的广谱性抗病毒药物的研发 。 ”

施一对澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员表示 , “广谱药物的研发需要考虑有效性和安全性之间的平衡 , 之所以现在广谱药它有存在安全性的问题 , 是因为从它的靶点选择来讲相对特异性低 , 容易产生副作用 。 ”

施一称 , 科学家需要突破现有的靶点概念去找到病毒相对特异又保守的靶点 , 去做相应的药物研发 , 获得有效性、安全性、广谱性都兼具的药物 。

施一回忆 , “在上半年的时候 , 我就发现你要实际去救这些病人的话 , 你不是靠你的基础研究发现 , 相当于远水救不了近火 , 有这么一种急迫感 。 ”他尤其想要做的是广谱药物和通用疫苗的研发 , “就是为了未来可能再次发生疫情 , 我们要做出相应的前瞻性储备和应对 。 ”

抗病毒药物之外 , 还有一部分科学家在抗体中寻求解决方案 。 北京大学李兆基讲席教授、未来基因诊断高精尖创新中心主任谢晓亮是国内最早开启新冠抗体研究的学者之一 。

【人类|新冠待解|如何应对下一场疫情?高福:还有COVID-29】谢晓亮在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员采访时说道 , “我原来也不是做病毒学或者免疫学的 , 但是是做单细胞基因组学的 , 这次等于是被疫情给‘逼的’ , 把我们的专长技术很快用到中和抗体的筛选中 。 ”他表示 , 从方法学上来讲 , 这是高通量单细胞基因组测序技术首次应用到突发传染病的中和抗体筛选中 。

2020年的1月23日 , 也就是武汉开始封城之际 , 谢晓亮正在瑞士参加沃斯世界经济论坛 。 “SARS时期 , 科学家用了5个半月的时间才测出病毒序列 , 随着科学技术的发展 , 特别是基因组学的发展 , 我们中国科学家在几天内就拿到了序列 , 我们自己就做这个 , 所以我当然有预感 , 就改签了我的飞机票 , 正月初三(2020年1月27日)回到了我的实验室 。 ”

谢晓亮认为 , 疫苗的推出或将“问题不大” , 但特效药仍寥寥无几 , “总会有新冠病人 , 我们急需特效药品 。 ”他将其团队自2020年1月27日开始的工作形容为“一个侦探故事” , 利用其在单细胞基因组学的专长 , 联合佑安医院 , 从60位康复期病人身上筛选出8558种病毒蛋白结合抗体序列 , 成功找出14株高活性的中和抗体 , 其中编号为BD-368-2的抗体表现突出 。 “找到抗体并不难 , 找到高活性的抗体则需要高通量 , 这是一个几率问题 。 ”

2020年的5月和9月 , 谢晓亮及其合作团队两度在《细胞》发表研究论文 , 报告了他们上述中和抗体研究工作进展及功效和机制 。 此外 , 鉴于彼时国内新冠患者数量已无法满足临床试验需求 , 他们在澳大利亚等国家展开了中和抗体药物的临床试验 。

谢晓亮对澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员表示 , “这项工作的难点可能在于我们是第一次做 , 所以得试错 , 这就跟科研的挑战是一样的 , 总是不是第一次就能做成 , 但是我觉得还是相当顺利的 , 因为技术路线很合理 。 ”他希望 , 一旦成药能大规模生产 , 且活性特别高的话 , “那会把剂量给降下来 , 价抗体药物也会可负担 。 ”

相对于仍在进展中的抗病毒药物或者抗体疗法 , 疫苗则已经以“闪电般”的速度推出了 。 这得益于一些新技术的成熟 , 更得益于从未有过的人力和资金的集中投入 。 《自然》此前刊发的一篇报道分析 , 这可能深刻改变疫苗科学的未来 。

2020年的最后一天 , 中国作为全球人口第一大国 , 郑重承诺将为全民免费提供新冠疫苗 。 而在稍早的时候 , 辉瑞/BioNTech、莫德纳、牛津/阿斯利康的新冠疫苗也先后在国外获紧急使用授权 。 哈佛医学院病毒学和疫苗研究中心主任Dan Barouch表示 , 新冠疫苗的开发经验肯定会改变疫苗科学的未来 。 他说 , “这表明 , 在真正威胁全球的紧急情况下 , 如果有足够的资源 , 疫苗开发可以快速进行 。 ”

值得一提的是 , 和其他疫苗的常规推进相比 , 此新冠疫苗的研发过程还进行了不计成本的“并联” 。 姜世勃表示 , 常规方法是循序渐进 , 一步完成以后再进行第二步、第三步 , 现在是多个团队在同时进行 , 有人在检测中和活性 , 另外有人做动物攻毒实验、动物安全性评价以及临床研究 , 多个团队同时进行就是将串联改成并联 。

这种风险极大的研发策略 , 也只在特殊情况下才能被采取 。 康希诺生物股份公司董事长兼总经理宇学峰对澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示 , “我们必须时刻有这种打‘遭遇战’的准备 , 平常要把自己的技术平台、科学思路要理顺 , 要有足够的资源和能力 , 你才能够尽快地把这个事情做起来 。 ”

新发传染病能做“天气预报”吗?

显然 , 被动应对的代价是巨大的 , 人类是否能主动出击、将疫情扼杀在“萌芽”中?这或许是将疫情视为“灰犀牛事件”的病毒学家们的终极目标 。

前述病毒学家对澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员表示 , 现在借助些新的技术 , 例如宏基因组技术 , 科学家们可以更快地发现和认识病毒 , “第一是你如何认识传染病?第二是只有你的认识水平到位了 , 你才知道该如何主动去做?”他表示 , 到目前为止 , 科学家还没办法像预报天气一样预报新发传染病 , “但是我们能不能做到提前给大家提供预警?”

该病毒学家强调 , 一旦新的病毒、新的疾病出来 , “我们能不能马上就把这个病毒发现出来 , 然后就做出预判让大家赶快防范它?能做到这一点也行 , 过去人类和传染病做斗争过程一直是被动的 , 寻找病原体的时间就很长很长 。 ”

当然 , 在一些科学家看来 , 预报新发传染病难度重重 , 但上述病毒学家认为 , 尽管如此仍应该去做 。 “就在20年前 , 预报天气也是不像今天这么准 , 但技术的进步让它得以精准 , 病毒也类似 , 我们把参数搞清楚、变化规律搞清楚 , 我们就可以做模型 , 再用大型计算机 , 你有越多的参数和更好的模型 , 预测不就精准了吗?”

他提到 , 现阶段 , 科学家们首先要清楚自然界里到底有多少种病毒 , 以及这些病毒在自然环境中它是怎么传播的?“这些都是预测模型中的参数 。 ”

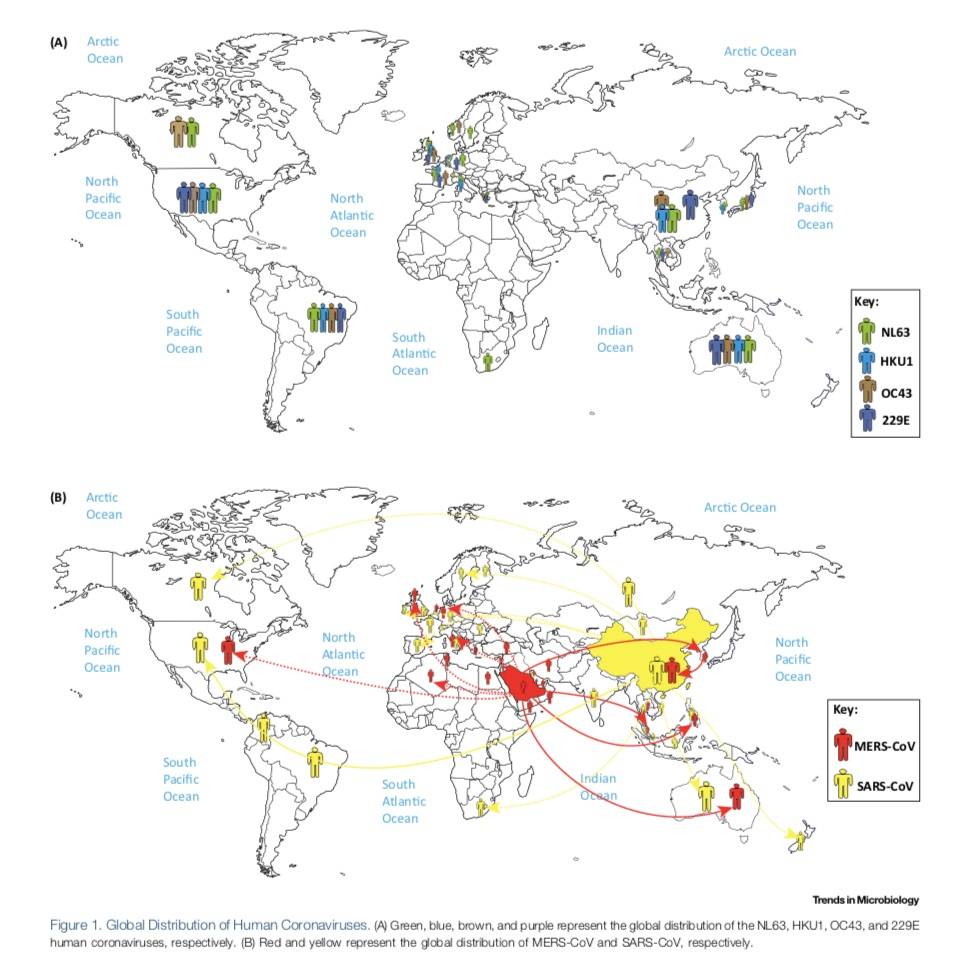

文章图片

全球人类冠状病毒分布 。 来源:高福等人发表的论文“Epidemiology, Genetic Recombination,and Pathogenesis of Coronaviruses” 。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员2020年10月参加的第十五届国际基因组学大会(ICG-15)时 , 石正丽认为 , 科学家的研究不仅仅是解释病毒高发地及其遗传多样性 , 更应该了解这些发现的病毒未来是否有传播到人类社会的可能 。 “自然界中存在很多的冠状病毒 , 我们不知道哪种会是下一个跳跃到人身上的 , 也不是何时、以何种方式发生 , 我们无法预测 , 但我们可以做一些工作来预防 。 ”

她表示 , 病毒需要跨过两道障碍才能最终感染人类 , 第一道是从蝙蝠等自然宿主传播到家养动物等中间宿主 , 第二道是从家养动物到人 , “如果能阻断这两个环节 , 我们就能最大程度降低新发传染病出现的风险 。 ”

2003年SARS暴发后 , 很多急性呼吸综合征相关的冠状病毒(SARSr-CoV)在其自然宿主——蝙蝠中被发现 。 以往研究也表明 , 其中一些SARSr-CoV具有感染人的潜力 。

“早发现、早预警、早干预 。 ”石正丽强调 , “在病毒找到我们之前 , 先找到它们 。 ”

王林发还提到 , 在新发传染病报告方面 , 全世界还在部分遵循100多年前的“科赫法则” , 即第一要有病人群体 , 第二要从病人里面分离到病原 , 第三体内能培养这个病原 , 第四放回去它也要能够致同样的病 。 “除了第四以外 ,大家还是按此‘规矩’在办 。 ”他认为 , 以后应考虑可否通过高通量测序来报告 , 报告的不一定是确定的病原 , 也可以是怀疑的病原 。

王林发还提到一点 , 每次新发传染病的时候我们总会觉得备战不够 。 SARS已经是规模足够大的新发传染病 , 但是SARS以后 , 科研经费和重视程度都退回去了 。 “我们今天讨论的最多的问题就是关于新冠病毒到底能不能有一个马上上市的疫苗 , 能不能对人有保护作用 。 假如SARS暴发以后的非疫情时期 , 我们不停地全力以赴的做这个工作的话 , 也许这一次新冠来的时候我们的平台已经有了 。 ”

王林发说 , “所以无疫情时期一定要引起重视 , 所有的科研也好、政策也好、警报系统也好、备战也好 , 这些工作如果停下来 , 再下一次战争来的时候 , 再次暴发新发传染病的时候 , 我们会犯同样的错 。 ”

高福在其此前发表的文章中写道 , 一些关键的未来调查的领域包括:已经流传在动物种群内的人类冠状病毒;动物中冠状病毒重组的共性;动物可能作为下一代新型重组冠状病毒“重组载体”的动物;监测和预测动物中可能出现的高毒性、重组冠状病毒 。

“此外 , 必须紧急提前吸取SARS-CoV和MERS-CoV疫情的教训 , 以便有效地为下一次冠状病毒引发的疫情做好准备 。 ”他表示 。

当然 , 人类在每一次实战之后总会做出一些改变 。

高福认为 , 2003年 , 一场毁灭性的SARS-CoV暴发 , 改变了中国防控疫情的方法 。 “一套复杂的监控系统已经投入使用 , 虽然主要由政府主导 , 但它与学术、行业和医疗领域的各种机构进行广泛合作 , 以建立一个广泛、全面的网络 , 尽早发布即将暴发的疫情警告 。 ”

高福指的就是中国建立的世界上规模最大的传染病疫情突发公共卫生事件网络直报系统 。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访人员在2020年11月参加了一场学术会议 , 国家卫健委高级别专家组成员、中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光在这场会议上总结了几点2003年中国针对SARS的防控经验 , 包括确立国家应对的公共卫生防控策略;战时状态的联防联控指挥部、参谋部等;对疾病进行依法管理 , 乙类传染病甲类管理 , 集中隔离密切接触者;免费救治策略 , 中西医结合;科研攻关与疫苗研究;国民参与的社区防控;关闭医院感染严重的医院 , 建立了小汤山医院;与世界卫生组织(WHO)密切合作;专家、官员直接面对媒体和公众 。

曾光还表示 , 对于此次的新冠防控 , 中国对此前SARS防控经验的“遗产”照单全收 , “同时有重大创新发展 。 ”

国际上 , EVENT201组织者则据推演结果最后提出了7条建议:

第一 , 政府、国际组织和企业现在应该计划在大规模流行病中如何利用基本的公司能力;

第二 , 工业界、各国政府和国际组织应共同努力 , 以增加国际持有的医疗对策(MCM)库存 , 以便在严重大流行期间实现快速、公平的分配;

第三 , 各国、国际组织和全球运输公司应共同努力 , 以在严重流行病期间维持旅行和贸易 。 旅行和贸易对于全球经济、国家乃至地方经济都是必不可少的 , 即使面对大流行也应给予维持;

第四 , 政府应该为严重大流行期间所需的疫苗、治疗方法和诊断方法的开发和大量生产提供更多资源和支持;

第五 , 全球企业应认识到流行病的经济负担 , 并做好更充分的准备;

第六 , 国际组织应优先考虑减少流行病和大流行病的经济影响;

第七 , 在应对下一次大流行之前 , 各国政府和私营部门应把管理错误信息和虚假信息的方法放在优先位置 。

(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- 公司|外媒:2021,人类太空事业的重大年份

- 文章|美媒文章:古人类领域2021年六大新突破

- IT|巴西两艘邮轮共计新增新冠肺炎确诊病例146例

- 蛋白|二代新冠疫苗来了!打了一代,还需要它吗?

- 国药|二代新冠疫苗来了!打了一代,还需要它吗?

- IT|以色列正式批准开放第四剂新冠疫苗接种 限免疫力低下人群

- 地球|没有了人类,地球气候环境会怎样|澎湃问吧年度盘点(上)

- 疫苗|中国生物:全球首支获批使用二代新冠疫苗将在阿联酋用于序贯接种

- IT|世卫组织:2022年或将成为新冠疫情危急阶段的终结

- IT|南非研究显示两剂强生新冠疫苗可大幅降低Omicron导致的住院