我们知道科学是前程无量的 , 至于小说是否除了过去 , 也有前景可期 , 人们的意见就不那么一致了 。 有些人说 , 20世纪的伟大小说家——普鲁斯特、乔伊斯、托马斯·曼和卡夫卡——创造的都是生不出孩子来的杰作 , 这条道我们已经走到了头 。 不可能再有进一步的发展了 。

有时候 , 叙事艺术本身似乎的确已经消亡 。 我们在索福克勒斯或莎士比亚的戏剧里 , 在塞万提斯、菲尔丁和巴尔扎克的作品里所熟悉的那个人、那个角色 , 已经从我们身边消失 。 那个具有一以贯之的个性 , 同他的野心、激情、灵魂、命运都浑然一体的和谐人物不见了 。 相反 , 我们在现代文学里看到的是一个胡乱分散、草率粗劣、混杂一气、破碎不成形的造物 , 他的轮廓无处不在 , 他的存在浸润在心灵里 , 一如他的组织浸透在血液里 , 不能被列入任何时间安排 。 他是一个立体主义的、柏格森主义的、不确定的、无休止的、终有一死的凡人 , 他像手风琴般一张一合 , 发出奇怪的音乐 。 而让本世纪艺术家们感到震惊、也最觉有趣的部分 , 是今天我们仍信奉的对自我的描述 , 还是那些过去传统里提到的和谐、不含糊的老特征 。 我们执意不去看本能和精神奇特交织成的那团混乱 , 而是盯住我们选择称之为“人格”的东西——一个衣冠楚楚、体面、勇敢、英俊的人 , 或者 , 这个人可能没那么英俊却强壮 , 没那么强壮但大方 , 就算没那么大方但总有些靠谱的地方 。 事情就是这样 。

在所有现代作家中 , D.H.劳伦斯是最坚决反对和谐人物那老一套的 。 在他看来 , 文明人身上并不具备这种品性 。 现代文明人所称的人格 , 在劳伦斯眼中是向壁虚造 , 它只是文明教育、衣着、举止、风格和“文化”的产物 。 他说这种现代人格的头脑不过是个塞满现成观念的废纸篓 。 还有时候 , 他说这种对人格的文明化理解是块磨石——一个拴在我们颈项上的彩绘磨石, 他是这么比喻的 。 真实的自我 , 不为人知 , 隐匿起来 , 成为我们身上沉睡的力量;真正的个性深藏不露 。 然而我们并没有触及多少真实个性 , 他是这么说的 。 街上的或一般故事、电影里的现代人物 , 是社会学家最近所描述的“表现型”自我 。 现代艺术对这种表现型自我或伪装的外表的攻击 , 其实是文学 , 关心个体的文学 , 同文明之间战争的一部分 。 文明人以他的彩绘磨石为荣 , 认为正是这重负令他与众不同 。 而在艺术家看来 , 他的这层个性外衣不过是文明因为需要劳动力 , 需要人材储备 , 需要一群温顺听话、愿受操控的公众而塑造出来的一个粗糙干瘪、批量复制的形象 。

这种旧式的和谐人物 , 今天仍然出现在大众杂志故事、俗套畅销书、报纸漫画和电影里 。 其形象之所由来 , 便是那些毫无新意的风格和通俗文艺形式(像悬疑小说和西部小说) , 到今天还在无休止地使用老掉牙的动机、戏码 , 或爱恨情仇 。 旧式人物有模有样地踱着步 , 不时变换背景和服装 , 却日益脱离真正的现实 。 这些德高望重的文学典型所起的作用 , 应该会让临床心理学家大感兴趣 , 他们很可能会从这里看出一个强迫症患者 , 那里又看出来一个偏执幻想狂 。 但一个在伟大文学传统里成长起来的作家 , 不会仅仅将这些俗套故事视为麻醉剂或洗脑的娱乐——往坏里说是滋生恶行 , 往好里说是有疗愈之效;他还担心我们称之为小说的叙事艺术可能已经山穷水尽 , 其中的自我概念已经枯竭 , 而正是这个概念 , 让我们构想出对自我命运的兴趣 。

这就是为什么 , 格特鲁德·斯泰因在一次演讲中说 , 我们读20世纪伟大小说的时候 , 不能老想着情节如何发展 。 其中也包括她自己的那本《美国人的造就》 。 事实上 , 《尤利西斯》《追寻逝去的时光》《魔山》《美国人的造就》的情节发展都无甚吸引力 。 它们让我们感兴趣的是一个场景、一段对话、一份情绪、一种洞察 , 是语言、人物 , 是其中设计的揭示 , 但这些都不是叙事 。 《尤利西斯》避免与惯常故事有任何相似 。 从某种意义上说 , 这是一本关于文学的书 。 它为我们展现了英语散文风格的历程 , 也展现了小说的历程 。 它是一座博物馆 , 收藏了文学所有古老精巧的盔甲、戟、弩和火炮 。 它用一种顽皮的讽刺来展示这些收藏 , 戏仿而又超越了它们 。 这些都是曾让我们深深着迷的东西 。 旧式的崇高 , 旧式的躲闪 , 旧式的武器 , 现在全都无用了;曾经英勇传奇的金盔铁甲 , 曾经浪漫的恋人相拥 , 都因为拙劣的利用而受到贬损 , 都已经过时 。

语言也过时了 。 埃里希·海勒在最近的著作里引用了胡戈·冯·霍夫曼斯塔尔观察到的一个典型现象 , 提到旧有表达方式的不足 。 霍夫曼斯塔尔写道:“曾经 , 各种元素结合在一起 , 构成一个世界 , 而现在 , 呈现在诗人面前的却是可怕的分崩离析 。 条理清晰地讨论 , 所说的却都不真 。 平日观察里那些司空见惯的说法 , 似乎突然间成了无解之谜 。 长官是坏人 , 牧师是好人 , 我们的邻居值得怜悯 , 他的儿子都是废物 。 面包师值得羡慕 , 他的女儿都贤良 。 ”根据霍夫曼斯塔尔《一封信》里的看法 , 这些惯常表达“压根不含一丝真相” 。 他解释说 , 他没法“透过被习惯风俗简化了的视角 , 来观察人们的言行 。 所有的东西都碎了 , 一碎再碎 , 再用惯常的观念去理解 , 会一无所获 。 ”

于是 , 人物、行为和语言纷纷受到质疑 。 西班牙哲学家奥尔特加·加塞特总结众说 , 称:小说应该具有一个范围明确的地方背景 , 要有人们熟悉的特征、传统、职业和阶级 。 但众所周知 , 这些古老的地方世界已不复存在 。 这么说或许不够准确 。 它们依然存在 , 只是小说家已经不再感兴趣 。 它们不再是我们在简·奥斯汀或乔治·艾略特小说中看到的地方社会 。 我们当代的地方社会已经被世界所淹没 。 大城市吞噬了它们 , 现在宇宙直接把自己强加于我们;星空直降我们的城市 。 所以现在 , 我们要直面宇宙本身 , 没有了小社群的种种舒适 , 没有了形而上学的确定性 , 没有了区分好人坏人的能力 , 我们被可疑的现实包围 , 发现面目模糊的自我 。

D.H.劳伦斯在《查泰莱夫人的情人》的开篇写道 , 我们周围的一切都崩塌了 , 我们每个人都必须想办法重新搭建一种生活 。 他给我们提供了一种自然的神秘主义 , 不带虚假浪漫的爱 , 他让我们坦然接受真实欲望 , 作为恢复的首要原则 。 其他作家也纷纷提出美学、政治或宗教的首要原则 。 所有值得一提的现代小说家都力图摆脱人物的惯常观念、惯常场面和惯常构想 。 他们之中的佼佼者不满于一贯的自我 , 以及至关重要的“我”的命运这类陈腐概念 。 现在 , 我们已经见识了旧式自我的无数荣辱成败 。 我们从内战以来的数部美国文学作品中 , 看到了他们的进步与衰亡 , 看着他们从兴盛到没落 。 作为读者 , 我们仍然为兰伯特·斯特雷塞们、赫斯特伍德们和考珀伍德们 , 以及盖茨比们所打动、所取悦;但作为作家 , 却不是这样了 。 他们的情智所及已经适应不了新的环境 。 那些自居社会之外的人物更合我们的口味 , 他们不像盖茨比 , 一点不想在感情层面与社会妥协 。 不同于德莱塞笔下的百万富翁 , 我们已经不再渴望那些财富;不同于斯特雷塞 , 我们已经不会被古老世故的文明的伟力所吸引 。

这就是为什么我们中的许多人更喜欢美国小说 。 因为美国小说中的人物几乎都远离文明状态——像《白鲸》和《哈克贝利·芬历险记》里的 。 我们感到在我们自己的时代 , 所谓文明状态经常摇摆到几近于霍布斯所说的自然状态 , 也就是一种战争状态 , 个人在其间的生活肮脏、野蛮、枯燥、短暂 。 但我们必须小心 , 不要被这个类比冲昏头脑 。 从最近欧洲特别是德国的历史中 , 我们看到了试图挣脱一切文明和法律传统的后果 , 直叫人痛心 。 自然与文明、专制与纪律就是这么暴烈地混合在我们的头脑里 。

但对于我们美国人来说 , 规训在很大程度上表现为强制镇压 。 我们不太懂得规训的乐趣 。 美国的社会建制可不会把精神性的、高尚的品格灌输进现代美国人的内心世界 。 他必须凭借探险家的好运 , 从自己的亲身经验中发现它 , 否则就完全寻觅不着了 。 社会给他吃 , 给他穿 , 在一定程度上保护他 , 他是社会的婴儿 。 如果他接受这种婴儿状态 , 便会心满意足 。 但如果他想发挥更大的作用 , 则会感到非常地不安 。 世界各大洲的饥民都奔着这样一种满足而来 , 带着自远古时代起就受挫的激情和欲望 , 带着从未如此强烈的正义伸张 。 给了奶瓶和婴儿玩具就能满足 , 这是很危险的 。 而艺术家、哲学家、牧师和政治家关心的是人性的全面发展 , 即人的成年期 , 它在我们的历史中偶尔如惊鸿闪现 , 偶尔为个人所感 。

这一切 , 大家都心知肚明 , 但还是继续去写着我们称之为小说的书 。 我在沮丧的时候差点让自己相信 , 小说就像印第安人的编织术或马具手艺一样 , 是一种退化的艺术 , 没有未来 。 但我们必须谨慎对待预言 。 即便这预言是基于详尽的历史研究 , 也存在风险;而悲观主义和乐观主义一样 , 也可能会变成一阵喧闹 。 所有工业社会都强烈地惧怕废退与过时 。 在我们这个时代 , 阶级、国家、种族和文化已被宣告过时 , 结果让我们这个时代成为千百年来最可怕的时代之一 。 因此 , 我们必须谨慎判断是否某种艺术已经消亡 。

这不是一个批评家和历史学家组成的验尸陪审团能做的决定 。 事实上 , 有许许多多的小说家始终在发挥至关重要的作用 , 甚至是那些以仇恨为主题的小说家如塞利纳 , 或以绝望为主题的如卡夫卡 。 他们的作品一直在努力创造尺度、整理经验、给予价值、提出观点 , 带领我们走向生命的源泉、复活生命的事物 。 真正信仰混乱的人是不会喜欢小说的 。 他追随的是另一种召唤 。 他会是一名处理事故的律师或推销员 , 而非小说家 。 因此 , 每当读到那些百万美元年薪的杂志主管们又在对现代小说家口诛笔伐时 , 我总是禁不住要坐起来 。 他们呼吁美国作家在这个危险时期要正面表现美国 , 肯定它的价值 , 提高它的声望 。 不过 , 或许小说家们对应该肯定什么有不同看法 。 也许他们正在展开自己的调查 , 研究什么事物可被予以肯定 。 他们可能会站出来反对民族主义 , 反对美元 , 毕竟这可是群古怪、靠不住的家伙 。 然而 , 我已经指出 , 小说家的本能是趋向秩序 。 这是值得称许的好事 , 但我不想只是听起来很好 。 正确的理解是 , 这是另一项困难的开始 。

小说家有哪些关于秩序的想法 , 他从哪里生出这些想法 , 而这些想法又将如何有助于艺术?我前面谈到过劳伦斯的看法 , 即我们必须从废墟中为自己重建一种生活——这生活无论是单独的、成对的 , 还是成群的 , 都可以 。 在他看来 , 遭遇海难、孤独无援都不全然是坏事 。 它们也是一种解放 , 我们若能全力运用我们的自由 , 就能与自然和其他人建立真正的关系 。 但是我们怎样才能达到这个目标呢?劳伦斯在《查泰莱夫人的情人》中给出一种答案:展示两人独处于荒废之中 。 我有时觉得《查泰莱夫人的情人》是双人版的《鲁滨逊漂流记》 , 只是它关注的不是生存技术的巧妙 , 而是人类在性方面的谋略 。 它和《鲁滨逊漂流记》一样 , 是一部处处充满寓意的小说 。 康妮和梅勒斯像鲁滨逊一样汲汲于此 , 全篇里的说教和鲁滨逊那本一样多 。 不同之处在于 , 劳伦斯倾尽全力 , 集中在这本书的写作上 。 为此 , 他塑造了自己的人生 , 他的人生成了他思想的试验场 。 因为 , 推举一种自己都没有尝试过的生活道路 , 又有什么意义呢?

这是评估一众现代艺术家成就和生涯的一种方式 。 兰波、斯特林堡、劳伦斯、马尔罗 , 甚至托尔斯泰 , 都可以从这个角度去理解 。 他们拿自己做试验 , 在某些情况下 , 只有从试验结果中才能得出艺术的结论 。 劳伦斯除了生活给他的素材——他所谓的“野蛮人的朝圣之旅”以外 , 没有其他的素材 。 他所检验的思想理念 , 关乎生命、爱欲、本能 , 不过并不总是用人们喜闻乐见的标准来检验的 。 这些理念让我们置身于一种自然的神秘主义 , 给我们带来性满足 , 也就是死亡的基础 。 但在这里我并不关心劳伦斯论点的所有细节 。 我主要感兴趣的是理解和想象之间的联系 , 以及思想在未来的想象文学中将会占何地位 。

首先 , 必须承认 , 小说中的思想可能相当乏味 。 现代文学和其他艺术足可证明我们对说教的偏见是正确的 。 叔本华说 , 艺术作品中 , 观点并不如想象有效 。 人们可以反对小说中的观点或判断 , 但小说中的行动无可争辩 , 会被我们的想象力直接接受 。 我认为许多现代小说 , 可能其中大多数都是为说教而写 。 作家们试图提出观点 , 创造尺度 , 带领我们去往生命的源头 , 当然是意图说教 。 这就把小说家卷入了计划、口号、政治理论、宗教理论 , 诸如此类的事情里头 。 许多现代小说家好像在对自己说“假如”或“假定某件事是这样或那样的情况” , 结果 , 整本书的构建往往是基于思想 , 基于说教的目的 , 而非基于想象 。 这也不奇怪 , 想想今天的实际情况、现代生活中的处处算计、注重按规矩办事 , 以及普遍渴望答案 。 不独书籍、绘画和音乐作品 , 爱情、婚姻甚至宗教信仰都常常起源于某种想法 。 因此 , 爱的理念比爱更普遍 , 信仰的理念比信仰更常见 。 我们今天最受推崇的一些小说起源于纯粹的思想上的灵光乍现 。 其结果有时很令人满意 , 因为这样的小说非常易于讨论 , 只是其中的理念往往比表达它们的人物更丰满 。

19世纪的美国文学极具说教意味 。 爱默生、梭罗、惠特曼乃至梅尔维尔都是爱说教的作家 。 他们想要教育一个年轻稚嫩的民族 。 20世纪的美国文学仍然是说教式的 , 而且还不够智慧 。 这并不是说20世纪的美国小说缺乏思想 , 而是说这些思想的处境艰难 , 于是做了一番乔装打扮 。 在《永别了 , 武器》中 , 海明威列出了我们不应再谈论的主题——一长串被污染的词 。 罪恶政客和蛊惑人心者的虚夸诡辩毁掉了这些词汇 。 接下来 , 海明威试着不用这些词来表达它们原有的、被背叛的涵义 。 我们必须为此敬一下他 。 就这样 , 我们有了不用“勇气”二字表达的勇气 , 不用“荣誉”二字表达的荣誉 , 在《老人与海》中 , 我们看到了一种基督徒式的忍耐 , 也一样没有用到任何具体的词 。 努力表达理念 , 同时又坚决拒斥思想 , 到了这般程度 , 看起来像是个奇特又高度复杂的游戏了 。 这表明人们对艺术的力量产生了极大怀疑 。 似乎只要是公开表达出来的思想 , 艺术都忍受不了 。

我们已经在美国小说中创造出一种奇怪的结合:人物极度天真 , 作品的书写、技巧和语言却又极度深奥 。 然而思想的语言是被禁止的;人们认为它危险、深具破坏性 。 美国作家似乎相当忠于人民、忠于普通人 。 也许在某些情况下 , 不应该用“忠诚”这个词 , 而更应该称之为“效忠” 。 但是 , 一个作家就是应该致力于尽可能地打通社会各个阶层 , 深入思想的各个层面 , 避免民主的偏见和智识上的势利 。 他为什么要羞于思考呢?我不认为所有作家都在思考或应该思考 。 有些人特别不善于思考 , 我们硬是让他们进行哲学思考的话 , 只能是害了他们 。 但有证据表明 , 大多数艺术家都智力活跃 , 只是在现在这样一个智识程度日渐加深、日渐被科学思想的产物所主导的世界里 , 他们似乎奇怪地不再愿意用脑 , 或给出任何迹象表明他们有脑可用 。

整个19世纪 , 小说家们越来越相信 , 思想是和被动联系在一起的 , 会使人失去活力 。 就连俄国的冈察洛夫和英国的托马斯·哈代这样差别甚大的作家都这么看 。 在20世纪的杰作中 , 思想家通常无力把控生活 。 但迄今为止 , 另一种生活方式——充满激情却不具思想的活动——在冒险、狩猎、战争和情色小说中得到了充分的探讨 。 与此同时 , 现代文学却大大地忽略了思想产生的奇迹 。 如果说普鲁斯特和乔伊斯等小说家忽视了叙事 , 那是因为有一段时间 , 戏剧性从外部行为转向了内心世界 。 在普鲁斯特和乔伊斯的作品中 , 我们完全被禁锢在一个单一的意识里 。 在这个内心世界里 , 作家的艺术主宰着一切 。 戏剧已经不再表现为外部行为 , 因为这种描述兴趣、描述个人命运的陈旧手法 , 已经不再有力 。 长官是个好人吗?我们的邻居值得同情吗?面包师的女儿们贤良吗?现在 , 我们觉得这些问题都属于一个死去的体系 , 只是些套话而已 。 如果我们以别的方式去理解面包师的女儿们 , 我们的心可能会重新向她们敞开 。

帕斯卡或许能给我们一丝头绪 , 他说并不存在无趣的人 , 只有无趣的观点 。 也许说得有些过头了(宗教哲学必然主张每个灵魂都无比珍贵 , 因此也就无限有趣) 。 不过我的论点至此开始明朗了 。 想象力 , 如果自缚于枯燥乏味的观点 , 故事就讲不下去了 。 想象力正在寻求表达美德的新方式 。 现在的社会被某些不确的美德表述给控制了——但并不是说人们真的相信这些胡说 。 这些轻飘飘的胡说八道在小说中产生出对立面 , 于是我们有了黑暗的文学 , 将人当作受害者的文学 , 让老人坐在垃圾箱里等待气绝的文学 。 事情就是这样;唯一需要补充的是 , 我们还是没能理解人为何物 。 而面包师的女儿们可能会带来一些启示和奇迹 , 让着迷的小说家们一直忙到世界末日 。

最后 , 我想补充一点 , 关于小说中的好思想和坏思想 。 某种程度上 , 小说家在推举什么、肯定什么 , 并不重要 。 如果他除了说教的目的 , 再无其他货色 , 那他就是个糟糕的作家 。 他的思想毁了他 。 他也无力再维系这些思想 。 说教目的本身并无可指摘 , 现代小说家退避了说教的危险 , 却常常变得出奇地不真实 , 他那为艺术而艺术的纯粹信仰 , 在某些情况下 , 特别没有吸引力 。 在现代小说家中 , 最勇敢者挺身而出 , 给人教诲 , 且无惧使用宗教、科学、哲学和政治的术语 。 他们已经做好了准备 , 接受对自己立场的最强烈反对 。

这里 , 我们就看到D.H.劳伦斯这样的说教小说家和陀思妥耶夫斯基之间的区别 。 在创作《卡拉马佐夫兄弟》 , 刚刚写完伊万和阿辽沙那段著名对话(伊万对正义感到绝望 , 提出要把“入场券”退还给上帝)的时候 , 陀思妥耶夫斯基与人通信 , 说他现在正试着通过佐西玛长老来回应伊万的论点 。 但他几乎已经提前摧毁了自己的立场 。 我认为这是一部思想小说所能取得的最高成就 。 当里面完整出现了与作者立场完全相左的论点时 , 它就变成了艺术 。 没有这一点 , 思想小说就只是自我放纵 , 说教就只是一味磨斧头而已 。 对立两方须能自由地相互对峙 , 且双方都须有充分热烈的表达 。 正因此我才说 , 作家的个人立场和他想要肯定的东西并不重要 。 他也许会肯定我们一致赞同的原则 , 却写出非常糟糕的小说 。

小说要想复兴和繁荣 , 就需对人类有新的认识 。 这些新的想法无法独立存在 。 如果只是空口主张 , 那无非是显示了作家的一腔好意 。 因此 , 这些新的想法得被发现 , 而非凭空臆造 。 我们必须见到有血有肉的思想 。 如果许多作家感觉不到这些未被承认的品质确实存在 , 那也没必要继续写小说了 。 这些品质仍然存在着 , 且要求获得释放 , 要求得到表现 。

文章图片

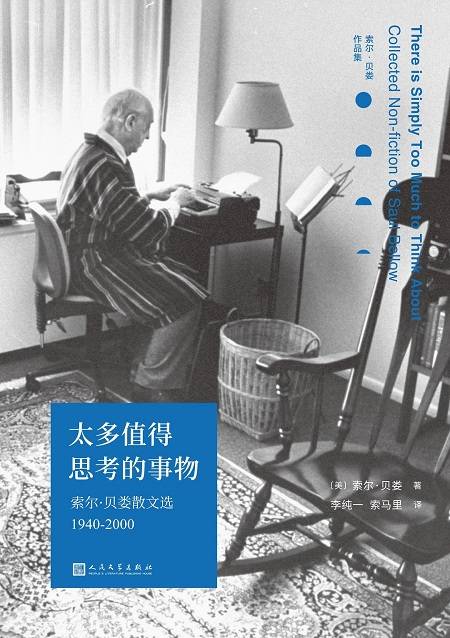

本文摘自《太多值得思考的事物:索尔·贝娄散文选1940-2000》 , 索尔·贝娄著 , 李纯一/索马里译 , 人民文学出版社2021年3月 。 澎湃新闻经九久读书人授权发布 。

【人物|索尔·贝娄:我们向何处去?小说的未来】(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- 人物|马斯克承认输给了巴菲特:曾尝试挑战喜诗糖果,但最终放弃

- 人物|马斯克谈特斯拉人形机器人:有性格 明年底或完成原型

- 人物|造车三兄弟的“喜与忧”:销量暴增但问题加剧,一人舒服两人困难?

- 人物|印度人接管硅谷的背后:技术军团整体作战

- 人物|张庭林瑞阳:“教母”和“大哥”

- Top10|2021最受年轻人关注的十大人物

- 人物|俄罗斯网络博主为吸引流量 闹市炸毁汽车 结果够“刑”

- 人物|详解硅谷大佬关系链 谁给马斯克投资、谁陪伴乔布斯走完最后日子?

- 人物|马斯克:打算在火星上实行直接民主制

- 人物|最有深度的8个公众号,你关注了吗