其实 , 人们对此类“打水漂”的火流星并不陌生 。 早在1783年 , 便有欧洲西部上空飞掠火球的记录[1] 。 1972年8月10日 , 一颗火流星造访美国与加拿大上空 , 进入大气后最低高度达到了58km , 在损失部分质量后飞出了大气层 , 回到太空[2] 。 这颗掠地火流星引起了科学家们的广泛关注 , 也成为科学家们研究较早的掠地火流星 , 被称为“1972 年白日大火球” 。

后来 , 人们又多次观测到飞掠地球的火流星 , 如1990年10月13日波兰上空的流星体[3] , 2006年3月29日飞掠日本的流星体[4]等 。 于2012年6月10日掠过西班牙上空的流星更是被证实为观测到的第一颗来自流星雨的掠地火流星 , 它在地球上空飞行了510km、超过了17s , 最终带着在大气层内形成的熔壳返回了太空[5] 。

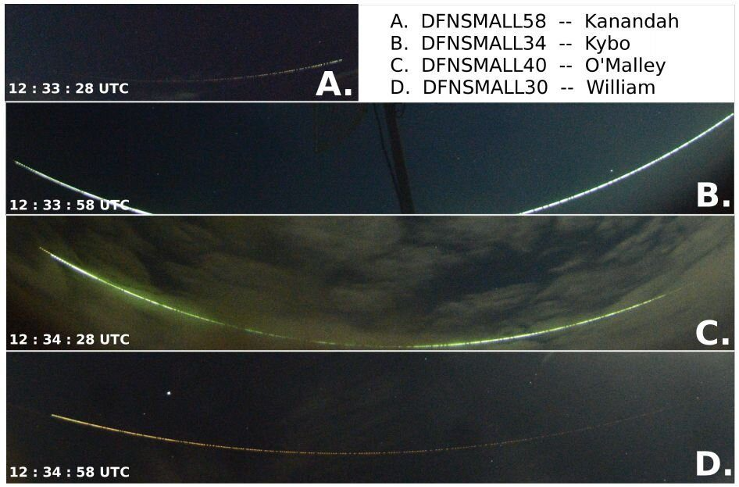

如今 , 各大火流星监测网(如澳大利亚沙漠火球监测网)的建立方便了我们对掠地火流星的观测 , 也为科学家们推测火流星的物理特性及相关的轨道信息提供了便利 。 下图中的火流星在2017年飞过澳大利亚上空 , 在大气内持续飞行达90s之久 。 通过观测的数据 , 科学家们确定它进入大气前速度为16.1km/s , 而速度在其飞出时减小到了14.6km/s[1] 。

本文图片

图5:2017年澳大利亚上空出现的掠地火流星长曝光的图片

丨图片来源:arXiv:1912.01895 [astro-ph.EP]

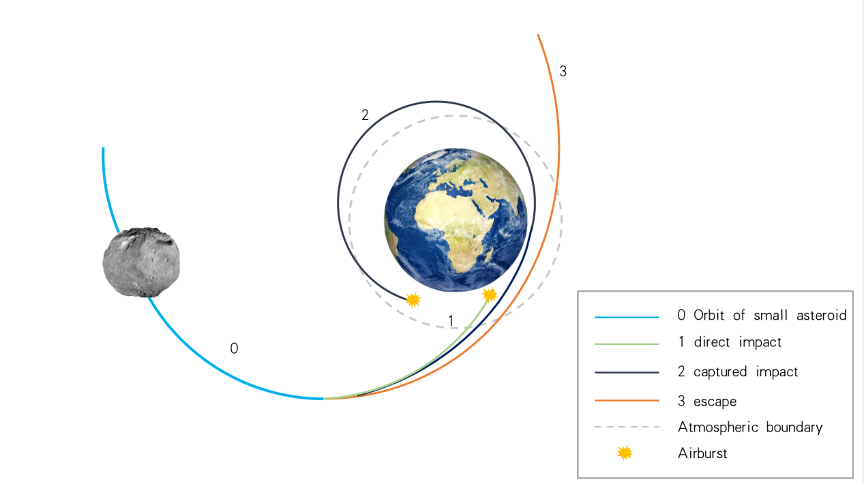

不难注意到 , 在直接进入和逃逸之间 , 可能存在一种中间模式 。 在这一模式下 , 小行星被地球短暂捕获 , 成为地球的小卫星 , 处于一种“我要逃了 , 但又没完全逃走”的状态 , 它可能多次绕地球飞行 , 并逐渐“虚脱” , 最终在大气层内解体或降落到地面 , 这种模式我们称为捕获撞击 。

本文图片

图6:逃逸、捕获撞击、直接撞击示意图 , 其中 , 捕获撞击与直接撞击又各分为解体与不解体两种模式 。

近期 , 笔者所在的中国科学院国家空间科学中心/中国科学院复杂航天系统电子信息技术重点实验室对掠地小行星的撞击地球模式展开了深入研究 , 并首次揭示了小尺寸小行星撞击地球的五种模式 , 分析了捕获撞击模式的参数空间变化规律 , 对捕获撞击的潜在危害模式进行了探讨 。 相关成果发表在天文领域国际知名期刊MNRAS上[6] 。

捕获撞击的最终结果也并没有非常特别 , 如果没有完全烧蚀掉 , 它也是会发生解体或者落到地表的 。 解体和撞击地表在撞击效应上的差别很大 。 解体能够加速小行星的质量和能量的损失 , 使大量能量在一瞬间释放出来 , 从而极易引发空爆 , 导致较大范围内的冲击波灾害 。

推荐阅读

- 星链|石豪:在太空,马斯克和美国当局是如何作恶的

- 模拟|(图文+视频)C4D野教程:Windows11的壁纸动效是如何制作的?

- 原神|iQOO Neo5 SE评测:驯服原神的2K价位段轻旗舰

- 帮信罪|带你了解什么是“帮信罪”如何避免落入陷阱

- 孩子|“双减”后 科学实践课如何做好“加法”

- 在线|企业配电房如何实现无线测温?安科瑞

- 尺寸|小米 12 / Pro 手机 3699 元起,雷军谈“双尺寸双旗舰”如何选择

- 视点·观察|拍照搜题等同作弊 App叫停后如何整改

- 沈余银|视频化趋势下,云技术如何让视频表达更高效?

- 容器|技术向:如何通过阿里云盘备份群晖 NAS 数据